Une vie, un exemple Mémoires

1. Le témoin

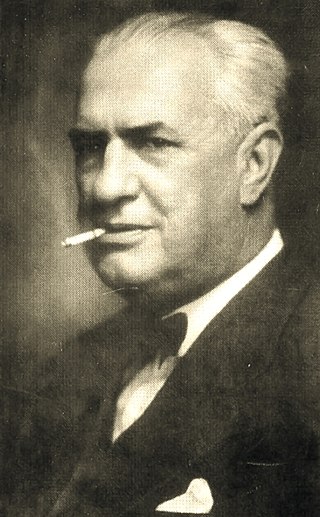

Martial Pascaud (1894 – 1980) est né à Saint-Junien (Haute-Vienne) dans une famille de cultivateurs pauvres. Classe 14, il sert au 42e RI, étant engagé dans l’Aisne et dans l’offensive de Champagne en 1915. Convalescent au moment de Verdun, il passe au 116e RI de Vannes en 1916, et est en ligne en 1917 au Chemin des Dames. Il est fait prisonnier en juin 1918 lors de l’offensive allemande sur ce même Chemin des Dames. Blessé trois fois durant la guerre, c’est sa captivité qui s’avère la plus éprouvante pour sa santé. Après la guerre, redevenu ouvrier (papetier-sachetier), il se syndique, fonde avec d’autres une coopérative ouvrière de fabrication, et adhère au parti communiste en 1933. Résistant proche des F.T.P., il devient après la guerre maire de Saint-Junien sous l’étiquette communiste de 1945 à 1965.

2. Le témoignage

Une vie, un exemple, Mémoires, de Martial Pascaud a paru en 1981, avec une préface de Marcel Rigout, aux éditions S.P.E.C. – L’Écho du Centre (198 pages). Le récit de sa participation à la Grande Guerre occupe les pages 33 à 89 ; la première moitié de l’ouvrage va de l’enfance à 1919, et a été terminée en 1943 ; la suite (luttes syndicales, participation à la Résistance) a été rédigée vers 1965.

3. Analyse

Le récit de Martial Pascaud est marqué par la volonté de décrire la réalité vécue, c’est la narration de l’expérience du combat d’un jeune « classe 14 », au contact de secteurs souvent exposés, des offensives ou de l’hôpital et de la captivité. Le ton général n’est pas antipatriotique, mais est très réservé par rapport à la guerre elle-même, et l’auteur fait, dans la description de chaque bataille où il est engagé, le constat de l’horreur et de l’absurdité de ces sanglants affrontements.

Après son baptême des tranchées sur le front de Vingré, il est engagé dans la bataille de Crouy en janvier 1915, dans une action de résistance, avant de repasser l’Aisne. La mort brutale à ses côtés de son capitaine lui montre rapidement la réalité : (p. 38) « Avec un frisson dans le dos, j’ai alors compris que la guerre n’était pas une promenade joyeuse où les héros meurent le sourire aux lèvres. » Il raconte la défense devant Soissons: isolé de sa section avec un camarade, il a perdu le contact avec son unité, et on le voit faire tout son possible pour se couvrir, pour prouver sa bonne foi : p. 41 « Je pensais aux soldats de Vingré qui avaient été passés par les armes au sujet d’un motif futile. » Plus loin, toujours devant Soissons, il contemple au loin les cadavres verts [des Allemands], et repense aux taches rouges [des Français] devant Vingré deux mois auparavant : p. 42 « N’ai-je pas l’occasion d’être satisfait de ce qu’on pourrait appeler une juste revanche ? Positivement, je ne peux avoir la même pitié pour cette dernière vision ; mais cela est tout de même atroce de voir que des victimes s’ajoutent à d’autres victimes ; de voir que la haine appelle la haine. ». Au repos en janvier 1915 à Saint-Pierre-Aigle, il doit participer à un bataillon qui encadre le peloton d’exécution d’un homme qui, ivre, avait mis en joue un gradé, puis s’était enfui des arrêts peu après. (p. 45) « J’ai vu partir la salve qui a désarticulé son corps, puis le coup de grâce. Malgré la faute de ce soldat (entraîné malgré lui dans la fournaise), cela nous a paru cruel et des larmes ont coulé sur nos visages impassibles. »

Son combat le plus dur de toute la guerre est celui de Quennevière en juin 1915 (Moulin-sous-Touvent) dans l’Oise, une bataille localisée pour réduire un saillant allemand, acharnée et sanglante et sans autre résultat que 600 m de progression sur 1.2 km de large, pour plusieurs milliers de pertes : « Bientôt le plateau sera arrosé de sang innocent et couvert de cadavres. Pour servir qui ?…Pour défendre quoi ?… C’est encore une question qui met en contradiction mon idéal et la réalité.» Il tente de décrire ce « lieu infernal », dans des tranchées bouleversées, où il faut résister, sous le bombardement, à une violente contre-attaque allemande avec des effectifs qui fondent. Son récit, fait presque 30 ans après les faits, trouve des accents qui permettent de bien se représenter ce qu’a éprouvé l’auteur.

Lors de l’offensive de Champagne, il décrit l’assaut du 25 septembre, sous une pluie fine. Ils franchissent sans obstacle les deux premières lignes allemandes, mais la troisième est intacte et se défend : « En quelques instants la bataille se transforme en un affreux massacre dont nous ne sommes pas exclus. (…) en un clin d’œil, j’enregistre des scènes incroyables dont je ne frémirai que plus tard.» Agent de liaison, au moment où il essaie de déployer au sol un calicot blanc visible par l’aviation, un projectile fait exploser sur lui ses fusées de signalement, et il est blessé, surtout à la tête. Il met toute son énergie à rentrer, se retrouve seul dans un entonnoir avec un Allemand désarmé (p. 61 et 62) : M. Pascaud essaie de le ramener prisonnier, mais l’Allemand refuse ; mis en joue, celui-ci pleure, agenouillé. L’auteur pense qu’il avait peur d’être massacré dans les lignes françaises. Il l’abandonne (« je ne suis pas un barbare ») et rejoint sa ligne de départ. Plus tard, un camarade lui avait dit : « fallait le zigouiller ». « Non, l’idée de tuer un homme blessé et désarmé ne m’est pas venue. Je l’ai laissé en pensant qu’il était aussi malheureux que moi. » En 1916, il signale qu’un concours de circonstance lui permet d’échapper aux débuts de la fournaise de Verdun. Il passe au 116e RI, refait des séjours à l’hôpital, et en 1917, il est en secteur au Moulin de Laffaut, puis vers Heurtebise. Il ne parle pas du 16 avril, mais centre un chapitre sur le 9 mai, jour qui voit sa 2ème blessure et son évacuation. Il a évoqué pour cette période le fait que (p. 69) : « le grand élan du début faisait place au découragement et aux actes de révolte dans plusieurs unités. J’étais moi-même ébranlé, et il m’arrivait de penser que le néant était une douce chose à côté de cette réalité cruelle», mais il n’entre pas dans les détails.

Soufflé par une torpille, alors qu’il tentait avec quatre camarades de réoccuper un petit poste abandonné, il est hospitalisé à Amiens. Il évoque le repos, et l’idylle qui s’ébauche avec Marthe, une infirmière avec qui il fait de lentes promenades, à petits pas, lorsqu’elle a fini son service. Il souligne qu’ils sont conscients de la folie de ce rêve, et au 53ème jour d’hôpital, il est envoyé chez lui (p. 74) : « Marthe est venue m’accompagner à la gare où, sans retenue et sans honte, nous avons mêlé nos larmes. Bien longtemps nous avons échangé des correspondances, mais ma captivité de juin 1918, devait rompre le dernier lien et ne laisser en moi qu’un bien doux souvenir. » Ayant rejoint son unité, il est à nouveau blessé légèrement en octobre 1917 lors des préparatifs de l’attaque de la Malmaison. Convalescent jusqu’à janvier 1918, le début de l’année est calme pour lui, mais son unité est engagée contre la poussée allemande de mai 1918. Il raconte le quotidien du combat de résistance en rase campagne, avec le décrochage tous les soirs, pour éviter l’enveloppement. Lui et sa section sont faits prisonnier le 2 juin 1918. Il évoque ensuite le triste sort des prisonniers français, qui doivent suivre le repli allemand, condamnés à des travaux de défense toujours recommencés par le déplacement des lignes, et très rapidement épuisés par ces travaux forcés et la sous-alimentation (p. 82) « En peu de jours, nous allons ressentir les morsures de la faim, de la maladie, de la vermine. Amaigris et épuisés, nos corps prendront bientôt, des formes squelettiques et la dysenterie creusera de grands ravages dans nos rangs. ». Le 11 novembre le trouve en Belgique, et lui et un camarade s’échappent dès le 12, et rentrent à pied en France (Sedan) par Bouillon.

Il est à noter que malgré le contexte de rédaction, pendant la dure année 1943 et la menace de la Gestapo, il n’y a jamais de haine des Allemands, sauf peut-être à l’occasion de la description de l’esclavage famélique auquel il est condamné à l’automne 1918 (p. 85) « Non ! Je ne pouvais, si tôt, pardonner à ceux, à tous ceux qui avaient été les fomentateurs et les bourreaux de tant de souffrances, de larmes et de deuils.» Dans ce récit intéressant se pose globalement la question de l’influence que la conscience politique de l’auteur et son engagement communiste des années 30 – 40, ont pu avoir comme empreinte sur son écriture de la Grande Guerre. S’il est probable que ses convictions politiques ultérieures ont influencé son témoignage, la seule certitude, en inversant les termes, est que c’est son vécu de la guerre qui a déterminé, au moins en partie, ses engagements d’après, avec par exemple son expérience Espérantiste des années 20. Cette guerre vécue a ainsi été déterminante pour la suite de son existence : (p. 86) : « Je m’efforce de renouer avec la vie normale, mais je n’arrive pas à chasser de mes pensées les scènes d’épouvante vécues au cours de ces quatre dernières années. »

Vincent Suard septembre 2021