« Mémoires d’un curé : Fantassin, Aviateur, Résistant ».

1. Le témoin

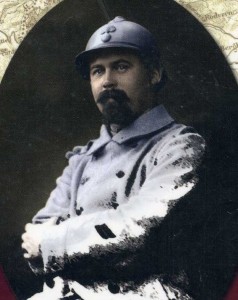

Maurice Grivelet, fils d’un vigneron bourguignon, est vicaire à Sélongey (Côte-d’Or) en août 1914 et sous-lieutenant de réserve. Mobilisé au 44e RI, il est blessé le 8 septembre 1914. Revenu en ligne en mars 1915, il est alors lieutenant au 104e RI jusqu’à août 1916, passant ensuite dans l’aviation. D’abord officier-observateur puis pilote, ce capitaine commande en 1918 l’escadrille So 252 (sur Sopwith). Démobilisé en août 1919, il reprend ses fonctions ecclésiastiques mais effectue aussi des périodes de réserve dans l’armée de l’air. Mobilisé en 1939, il échappe à la captivité ; résistant en Côte d’Or à partir de 1942, il rejoint ensuite la cure de Saulx-le-Duc en 1945.

2. Le témoignage

La Société d’Histoire Tille-Ignon a réédité en 2019 les Mémoires d’un Curé : Fantassin, Aviateur, Résistant (112 pages). Le site EGO 1939 – 1945 signale une première édition « chez l’auteur » en 1970. L’auteur signale que c’est à la demande de son neveu qu’il a écrit ses mémoires, la rédaction en a été faite pendant l’hiver 1964 – 1965. La partie qui concerne la Grande Guerre va de la page 15 à la page 68. Merci pour son aide à Serge Thozet, président de la Société d’Histoire Tille-Ignon.

3. Analyse

Un curé sac au dos et galon au bras

Jeune séminariste, Maurice Grivelet remplit ses obligations militaires de 1909 à 1911 et devient sous-lieutenant de réserve : la vie militaire ne lui déplaît pas. Il entre en Alsace en août 1914 avec le 44e RI de Besançon (entrée dans Altkirch puis Mulhouse), puis évacue la région ; rapidement transporté en Picardie, il évoque les combats des 6, 7 et 8 septembre auxquels il participe (bataille de l’Ourcq) ; revenu au front après blessure en 1915, il raconte les préparatifs de l’offensive de Champagne au 104e RI, avec le creusement des parallèles de départ à 300 mètres devant la première ligne française. Il est dans le bataillon de réserve le matin de l’offensive du 25 septembre, mais le soir, il doit rejoindre seul vers l’avant une compagnie d’attaque du matin qui n’a plus de cadres, et c’est l’occasion (p. 41) d’une description saisissante de l’état de ces hommes épars et épuisés, faite par un officier encore frais.

André Guéné

Le récit comprend auparavant un épisode d’enfant-soldat. Le 2 septembre, le sous-lieutenant Grivelet découvre dans sa section un enfant de douze ans qui a fui de chez lui et qui veut rester avec eux. L’auteur réussit à le confier à un aumônier dans une voiture d’ambulance, mais il faut l’y faire entrer de force, malgré ses pleurs et ses cris. Le soir venu, André qui s’est sauvé et a réussi à les rattraper (p. 22) « Je fus bien obligé d’adopter – provisoirement – ce pauvre gosse. Le moyen de faire autrement ? » Blessé le 8 septembre, l’auteur voit le jeune garçon lui ramener de l’aide sous le feu, ayant prévenu des soldats qui vont le transporter vers l’arrière. L’enfant reste avec lui lors de l’évacuation en train sanitaire, et ils sont logés ensemble à l’hôtel Riva Bella (Calvados) transformé en hôpital (p.31), «un petit lit fut installé pour André dans ma chambre. ». Un député du Calvados, Fernand Enguerrand, qui fait la tournée des blessés, lui demande qui est cet enfant, et deux jours après, l’histoire est dans « l’Écho de Paris » (p. 31) « et je lu, en caractères d’un centimètre, le titre d’un article de deux colonnes en première page : « Un enfant héroïque ». » L’auteur doit rédiger sans notes, puisque l’article (voir site BNF Rétronews), est sur une seule colonne (bas de la Une, 19 septembre 1914) et a comme titre « Un héros de douze ans » : l’essentiel correspond toutefois. Le plus intéressant de cette histoire réside dans ses suites (p. 32) « une énorme correspondance venue des quatre coins de la France : parents, amis, curés, instituteurs, etc… me demandaient des photos, des détails sur l’aventure d’André. « Je ferai ma première classe sur cet « Enfant héroïque » m’écrivait l’un de ces instituteurs. Des cartes postales furent mises en circulation, me représentant la tête bandée, appuyé sur l’épaule d’André, avec en arrière-plan, des obus qui éclataient, des cavaliers qui chargeaient… » Nulle part dans l’article, le député ne dit que M. Grivelet est prêtre. Celui-ci quitte André, dont on ne connaît pas le destin ultérieur, lorsqu’il part en convalescence.

Aviation

L’auteur a fait une première demande pour entrer dans l’aviation à l’automne 1914, sollicitant dans le même temps son autorité hiérarchique religieuse. L’évêché de Dijon lui a répondu (p. 33) « sans vous le défendre, suis d’avis de vous abstenir. » Il obéit, mais signale que « le démon de l’aviation n’était pas exorcisé en lui ». Il souffre de l’hiver en Champagne, « Ville-sur-Tourbe, ce nom dit tout » (p. 42), ne se sent pas d’atomes crochus avec les Normands du 104e RI puis refait une demande pour l’aviation, qui est acceptée en août 1916. « Aviateur! Le rêve de ma vie. » (p. 47). Passé capitaine, il est formé comme observateur au Plessis-Belleville, puis vole à la C 56 (sur Caudron). Il raconte ses missions photo, et évoque l’échec de l’aviation le 16 avril, à cause des mauvaises conditions météorologiques : « Nous ne servions à rien, il ne nous était pas possible d’être utiles à quelque chose, mais il fallait tout de même foncer dans la tempête de neige au ras des sapins, ou de ce qu’il en restait. » (p. 53). Il vole d’abord seulement comme observateur, puis il est formé au pilotage, notamment par Octave Lapize (p. 54), par ailleurs vainqueur du Tour de France cycliste 1910. Ce curé peu conventionnel semble goûter la coquetterie « pilote » (p. 48) « Mais pour être aviateur, il fallait être chaussé de grandes bottes lacées et porter de grands galons en trèfle qui montaient jusqu’au coude. Avec quelques nouveaux arrivants comme moi, nous allâmes donc à Paris acheter bottes et galons. » On sait par ailleurs (témoignage « Trémeau ») que ces bottes sont chères et que les sous-officiers pilotes n’ont souvent pas les moyens de s’en procurer, ce qui est source d’humiliation. Il prend ensuite le commandement de la So 252 sur Sopwith, narre quelques anecdotes dont une évoquant le mépris du général Schmidt (erreur sur la 163 DI, c’est plutôt la 167 DI, p. 57) : « Aviateur ! morphinomane, cocaïnomane, qui dans un accès de folie montez en avion pour faire des pitreries au-dessus des tranchées… » Il fait aussi une description intéressante de la pagaille qui règne lors de la percée des Allemands en mai 1918 au Chemin des Dames (p. 58), l’infanterie française ayant perdu les fanions qui permettaient de reconnaître les unités : « On demanda à l’aviation de situer les lignes d’après la couleur des uniformes, ce qui nous obligeait à descendre très bas. Cela nous coûte cher et le plus souvent, les renseignements obtenus de cette façon, étaient erronés. (…). Des avions signalèrent des troupes françaises en marche sur telle ou telle route, et en réalité, il s’agissait de convois de prisonniers… ». Il évoque enfin un 11 novembre qui (p. 67) « fut plutôt une déception ; nous avions l’impression que cet armistice était prématuré, et que l’armée allemande n’était pas assez vaincue (…). Notre pressentiment n’était que trop justifié. » Il faut s’interroger sur ce type de jugement écrit en 1965, longtemps après l’événement, les autres carnets n’évoquant que très rarement ce type de déception dans leur mention du jour de l’Armistice. Notre capitaine – aviateur – curé est démobilisé le 1er août 1919, et rejoint la cure du village de Saulx-le-Duc qu’il ne quittera plus.

Un curé peu banal

Curieux prêtre que ce truculent militaire, aviateur enthousiaste et par ailleurs grand chasseur de sanglier. Certes les membres du clergé en même temps officiers de réserve ne sont pas rares, et on connait d’autres religieux pilotes, comme le missionnaire Léon Bourjade, chasseur de Drachen en 1918, mais celui-ci se caractérise d’abord par sa réserve, ce qui n’est pas le cas de M. Grivelet, très à l’aise dans ses bottes d’aviateur. La suite des mémoires évoque l’Occupation, avec la résistance de l’auteur du côté gaulliste, et il a à la Libération le grade de Lieutenant-Colonel F.F.I., avec des responsabilités à l’E.M. de Dijon. On ne peut s’empêcher de s’interroger : pourquoi un sujet aussi brillant n’a-t-il desservi pendant toute sa carrière que la petite paroisse du village de Saulx-le-Duc, soit pendant près de 50 ans ? Sa mémoire y est restée populaire, mais ses relations avec son évêque n’étaient pas bonnes, et les renseignements fournis par l’association historique locale montrent que la raison pourrait en être une trop grande proximité, établie sur la durée, avec une paroissienne du lieu.

Vincent Suard, février 2024