Lorsque la guerre éclate, Émile (né le 14 septembre 1888) et Amélie (née Chaudion, le 29 mars 1892) forment un couple de jeunes mariés creusois. Lui est issu d’une famille de « cultivateurs » à Semnadisse, commune de Rimondeix Creuse. Ils savent tous deux lire et écrire, mais il ne semble pas avoir atteint le niveau du certificat d’études (sur la fiche militaire d’Émile, est indiqué pour l’instruction le chiffe 3, qui indique un niveau scolaire très acceptable). Il est sabotier. Amélie est couturière. Sa mère tient un petit café à Crépon tout près de Boussac. Ils ont convolé le 25 mars 1913 et leur premier enfant, Émilienne, naît le 6 août 1914, quelques jours à peine après la mobilisation d’Émile. Le père ne pourra voir sa fille qu’à la toute fin de l’année, bénéficiant d’une permission après une première blessure. Le couple, juste avant que la guerre n’éclate, a loué un atelier, boutique et logement à Parsac.

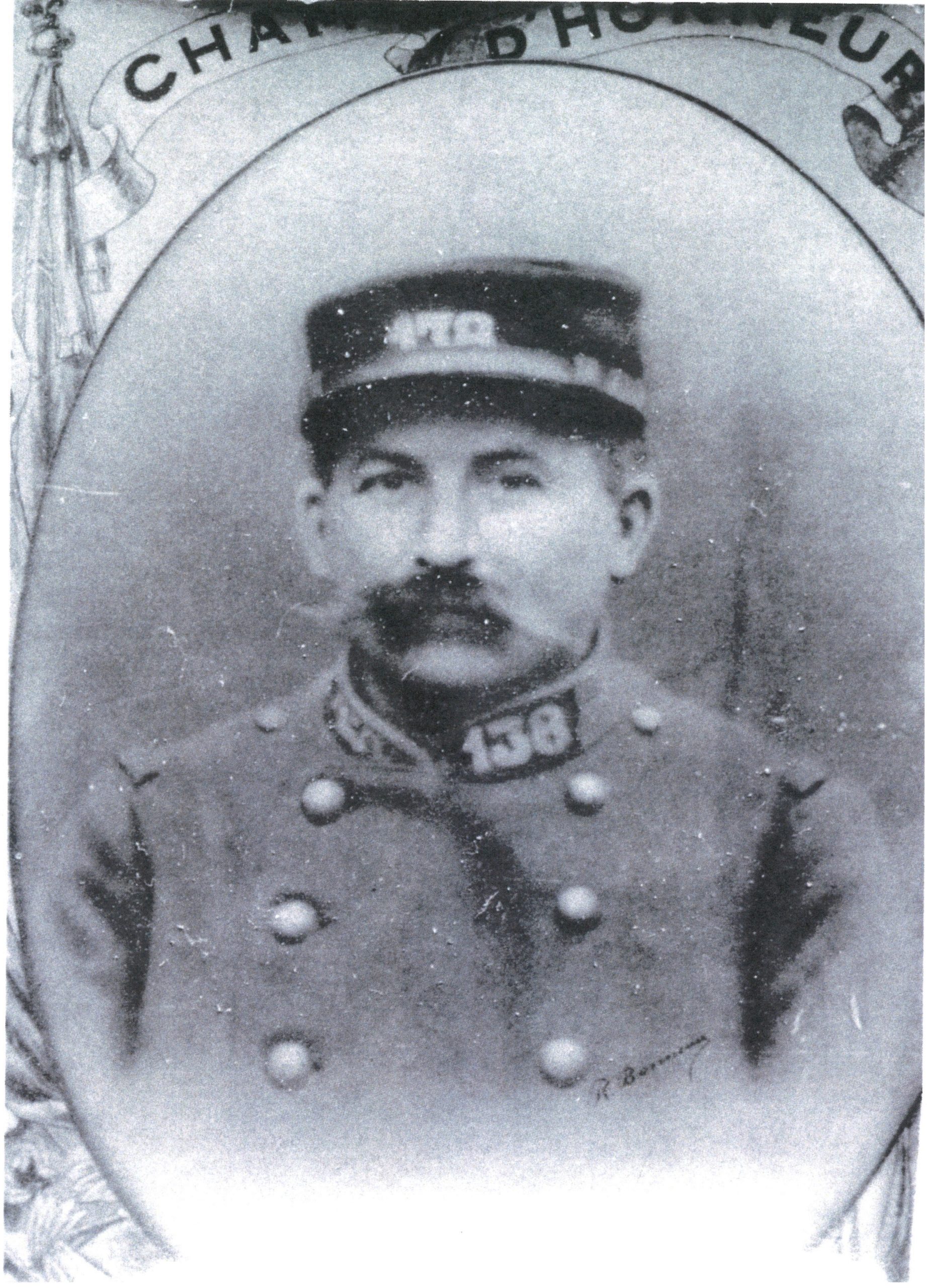

Émile est incorporé au 78e Régiment d’Infanterie. Il est nommé sergent en septembre 1914.Première blessure, légère, à Rouvroy-en-Santerre, le 5 décembre de la même année. Le 19 octobre 1915, il est muté au 201e RI (le doublon réserviste du 1er RI, régiment de Paris replié sur Limoges). Le 16 avril 1917, il est très grièvement blessé sur le Plateau de Californie et restera handicapé d’une jambe. Ses longs séjours d’hôpitaux se poursuivent jusqu’en 1919.

Amélie élève sa fille auprès de ses parents, non sans avoir des difficultés relationnelles importantes avec sa mère, jusqu’à ce qu’elle décide, en 1916, de partir avec sa petite fille occuper seule le logement de Parsac, et d’y ouvrir et faire par elle-même fonctionner la boutique de sabots et chaussures. Elle réalise aussi, sur commande, des couvertures en piqué.

Après la guerre et la naissance d’une seconde fille, Odette, le couple s’installe à Gouzon et y ouvre une boutique de sabots et chaussures. Ils passeront toute leur vie dans cette localité. Il reçoit la croix de guerre en 1921 et la légion d’honneur en 1946. (Décès d’Emile le 19 novembre 1961, d’une infection relative à son ancienne blessure de guerre, et d’Amélie, le 18 mai 1981.)

Le témoignage est constitué par la correspondance du couple (lettres, souvent longues, surtout de sa part à elle et cartes postales), dont la conservation de part et d’autre est exceptionnelle. S’y ajoute une centaine de lettres reçues d’autres personnes (famille, camarades d’Émile…), pour un total de 1385 pièces. L’auteur de la notice est dépositaire du fonds, reçu fortuitement de la famille, qui sera remis aux archives départementales de la Creuse. Une publication partielle de la correspondance est prévue aux éditions Maïades (19).

Dès les premiers jours Émile et Amélie s’écrivent à un rythme très soutenu, quasi quotidien et leurs lettres (surtout celles d’Amélie) sont longues et fournies. Cette correspondance est presque entièrement préservée et s’avère d’une richesse et d’un intérêt hors du commun.

Le couple possède un niveau scolaire équivalent au certificat d’études et développe une forme d’écrit qui s’appuie sur des formes standards de la correspondance amoureuse et familiale pour s’en affranchir entièrement à travers la production d’une langue écrite décomplexée, sans rature ni remord, visant l’oralité, recherchant un substitut écrit à la conversation de vive voix. L’influence du parler marchois, que l’un et l’autre pratiquaient, s’y fait fortement entendre, dans le lexique, mais aussi la syntaxe. Émile, de son côté, initie Amélie à l’argot des tranchées : « Le pinard ses [= c’est] le vin »… Par la magie de cette fiction d’oralité la correspondance est un espace et temps de relations intimes. Au delà de formules amoureuses que l’on pourrait trouver convenues (mais l’intensification par l’oralité et la variation brisent la convention), la correspondance est toute vouée à célébrer un bonheur conjugal entrevu dans « le doux nid d’amour » de Parsac (leur boutique de sabotier en location), un bonheur sans cesse appelé, sans cesse repoussé par la guerre. Le sujet central est sans doute le bébé, puis l’enfant que le père ne peut voir grandir et dont la mère décrit par le menu et avec une grande délicatesse les attitudes et les progrès. Mais la sexualité, le désir amoureux, sont aussi présents, appréhendés sous le voile des formules amoureuses mais aussi sur le mode « dire des bêtise » (faire des allusions sexuelles). Les époux se racontent également certains de leurs rêves, où s’éprouvent le désir du corps et l’attente du retour, mais aussi la hantise de la mort suspendue. Ils adoptent également un rituel spécifique dans la pratique à deux de la ménomancie : divination à partir du jour et de la date de survenue des règles.

L’intimité implique la mise en forme d’un pacte de véracité, qui dans la situation exceptionnelle de la guerre est extrêmement difficile, et en fait impossible à tenir pour Émile, qui cherche d’abord à rassurer sa femme et les siens. Il insiste ainsi pour souligner que, bien que les obus sifflent sur sa tête, sa main, comme peut constater sa destinataire « ne tremble pas ». Aussi, comme beaucoup d’autres, se concentre-t-il sur les scènes de repos, qu’il ne cherche nullement à enjoliver : prise exagérée d’alcool, jeux de cartes incessants, désœuvrement déprimant… Le récit est ainsi entièrement pris dans la tension entre la répétition incessante de « je vais très bien », « je ne porte pas peine », « je ne me fais pas de souci » et l’horizon noir et sanglant du lendemain. Aussi, ce sont les mots de « cauchemar » et d’« enfer » qui leur servent à tous deux à qualifier la guerre, car l’arrière est aussi plongé dans la déréliction, avec la liste des morts aux combats, des suicides (Amélie ne décrit pas moins de trois suicides de soldats) et des blessés, qui s’allonge de jour en jour. La situation est telle, très vite (fin 14) que l’accord se fait entre la tranchée et l’arrière : « cela ne peut plus durer comme cela », sans pourtant qu’aucune perspective rationnelle de résolution rapide ne se présente ; d’où la recherche de signes prémonitoires et le bon accueil fait aux propos des devins et « prophètes » dans les journaux que lisent l’un et l’autre et qui vaticinent une prompte victoire.

Nonobstant la vie continue et une part non négligeable de la correspondance d’Amélie est dédiée à la geste quotidienne des travaux et des jours à Boussac et Parsac : fête du cochon, moissons à la batteuse, jours de foire, commerce familial, etc. La précision et les talents de narratrice d’Amélie sont impressionnants et son mari, qui sur le front cherche toujours et partout les camarades du pays, se repaît de tous ces « détails », et en redemande. De même la chronique des mœurs de Boussac constitue un point fort des échanges, des histoires grivoises et tristes en fait, de femmes volages et de jeunes filles engrossées par des soldats de passage, qui attirent sur elles la réprobation générale, à commencer par celle d’Amélie, qui de son côté, ne rassure jamais trop son Émile sur sa fidélité. Cette chronique « des femmes de Boussac » comme ils disent, fait échapper un instant à la vague morbide qui semble tout emporter sur son passage, Émile trouve tous ces détails scabreux « épatants », mais ils sont aussi pour lui le signe d’une sorte d’effondrement moral produit par la guerre, et il est vrai en tout cas qu’en fait, ces chroniques ramènent invariablement au cœur de la guerre (jeunes veuves, cocus au front, soldats en convalescence logés chez l’habitante…) et en sont aussi la pure expression.

Jean-Pierre Cavaillé, juillet 2024

Bibliographie :

Jean-Pierre Cavaillé, « Une correspondance au quotidien : Amélie et Émile Quentin, 1914-1919 », in Agnès Steuckardt, Corinne Gomila et Chantal Wionet (dir.), Gens ordinaires dans la Grande Guerre Correspondances, récits, témoignages, Maison des Sciences de l’Homme, 2024, p. 89-108.

– « La correspondance de guerre d’un sabotier et d’une couturière en pays marchois : Amélie et Émile Quentin (1914-1919) », Lemouzi, n° 224, 2019-2, p. 88-140.