Martin, Henri, Journal de guerre. Metzeral 1915, Munster, Société d’Histoire du Val et de la Ville de Munster, 2014, 168 p.

Résumé de l’ouvrage

Aspirant, Henri Martin relate, du 2 avril au 22 juin 1915, son action comme observateur et responsable d’une batterie de deux canons de 155 courts, Manon et Mignon, placés à proximité de la ferme Huss, sur la ligne de crête des Hautes-Vosges, entre Wildenstein et Mittlach (Haut-Rhin). Son témoignage renseigne sur « l’apprentissage » de la guerre d’artillerie lourde de montagne, tant sur le plan technique que sur sa mise en place stratégique lors des combats des crêtes jusqu’à la conquête de la Cote 830, au-dessus de Metzeral.

Le témoin

Henri Martin est né le 16 avril 1892 à Xertigny, dans les Vosges, d’un père instituteur. Pourtant « né sauvage et méditatif » (p. 87), il apprend en autodidacte le grec, le latin ainsi que la sténographie, avec laquelle il rédige son journal, puis obtient son brevet supérieur qui lui permettra de consacrer sa vie professionnelle entièrement à l’enseignement. D’abord instituteur à Bains-les-Bains, il devient directeur d’école à La Forêt (comme de La Chapelle-aux-Bois), où il termine sa carrière et prend sa retraite. Il se marie en 1919, union qui lui donnera deux fils. Vosgien, il connaît le massif (il confie être venu en touriste « sur les lieux » en 1911) sur lequel il va revenir pour y faire la guerre. Il y retourne d’ailleurs, en « pèlerinage » le 20 août 1960, retrouvant les endroits qu’il a occupés, et même les entonnoirs des obus qu’il a reçus ! Sa Première Guerre mondiale le voit ainsi à l’Hartmannswillerkopf, où il était déjà observateur, sur les sommets des Hautes-Vosges et à Verdun en 1916. En juin 1940, il commande l’ensemble des forts d’Epinal et les honneurs militaires lui sont rendus par les Allemands le 22 juin, au fort de Longchamp, lors de la reddition, la dernière, de la place. Il est ensuite fait prisonnier, envoyé en Silésie et renvoyé à ses foyers au bout de 14 mois au titre d’officier de réserve. Il publie de nombreux ouvrages de différents genres ; Histoire, dont trois sur la Grande Guerre, poésie, philosophie, etc. Il aura une abondante activité associative et sera lauréat du prix José Maria de Hérédia. Il décède à Epinal le 9 janvier 1983.

Le témoignage

Bien que court, le témoignage de l’artilleur Henri Martin, après celui qu’il a produit sur le Hartmannswillerkopf, est précis, diversifié et très descriptif de ses trois mois de présence sur les sommets des Vosges et dans différents postes d‘observations des hauteurs, éclairant ainsi la guerre des observatoires, indissociable de la guerre des artilleurs, et l’organisation militaire et guerrière des crêtes vosgiennes. Poète (il a envie d’envoyer ses œuvres aux Annales politiques et littéraires (p. 49), connaissant la botanique et technicien, son récit est l’un des tout meilleurs témoignages d’artilleurs dans les Vosges, ce sur tous les secteurs dans lesquels il officie. L’ouvrage rappelle d’abord la spécificité discontinue du front des Vosges : « Dans cette région, nos lignes, protégées par des réseaux, consistent surtout en petits postes tenus par le 5e BCT et par les skieurs, assez éloignés de ceux de l’ennemi, beaucoup moins agressif ici que vers l’Anlass » (p. 115).

Le corpus contenant le récit du témoin est composé de 13 cahiers comportant ses notes prises en sténo puis transcrites en français, repris dans un livre spécifique qui fait suite à Le Vieil Armand, 1915, édité à la librairie Payot en 1936 dans la prestigieuse collection des Mémoires, études et documents pour servir à l’Histoire de la Guerre Mondiale. Sur l’ensemble de la durée du témoignage, on découvre la mise en place d’un front d’artillerie en secteur de montagne qui ne dispose ni de la météo, dont la prédominance est évidente, ni des voies de communication adéquates ce, dans la première moitié de 1915. Outre l’ambiance et la description d’un poste de tir d’artillerie lourde, dont il nous avoue son propre apprentissage, il témoigne de l’affinage des techniques, intéressant sur les « astuces » pour les améliorer au fil du temps. En effet, avec l’accroissement de l’implantation de l’artillerie, notamment lourde, et ce avant la construction de la Route des Crêtes (qu’il voit d’ailleurs commencer à construire), naît un problème crucial de liaison avec l’infanterie pour la seconder au mieux dans les attaques. Il dit : « En cas d’attaque, la liaison immédiate entre l’artillerie et l’infanterie me parait très difficile à réaliser, surtout dans un terrain aussi accidenté et boisé que celui de cette région » (p. 69). Ainsi, pour pallier à l’absence du téléphone, qui deviendra systématique en juin, il dit, le 16 avril : « Le signal du tir d’efficacité sera donné par un feu de paille allumé sur le Schweisel, à 200 ou 300 mètres de notre observatoire. Les alpins du 5ème BCT ont entassé autour d’une perche quelques balles de paille comprimée qui ne brûleront pas facilement si on ne les délie. Ce tas intrigue l’ennemi qui, du Schnep, lui envoie quelques petits obus, sans résultat » (p. 40). Honnête, Martin évoque ses relations avec la hiérarchie, qui, alors qu’il n’est qu’aspirant au 8e régiment d’artillerie à pied, lui confie, le 10 avril, le commandement et la responsabilité du pointage de cette batterie de canons, révélant par là-même d’un côté la pression, l’impatience, qu’il subit de la part de ses supérieurs, et de l’autre côté le fait qu’il apprend et perfectionne son métier au fur et à mesure de son exercice. Il ne cache pas ses sentiments, et son manque d’assurance, devant une telle responsabilité. Il dit : « Le lieutenant Renaud, remonté de la vallée, m’apprend qu’on l’appelle à d’autres fonctions, et me remet le commandement du détachement et des deux pièces. Me voilà dans de beaux draps ! Moi qui suis encore un novice, comment m’en tirerai-je d’épaisseur ? Heureusement les hommes sont de braves types et les sous-officiers sont actifs et dévoués » (p. 29). Son premier tir intervient une semaine plus tard. L’affaire d’un coup court, tir ami dont il est accusé (p. 93), finalement à tort (p. 95), est intéressante sur ce point de la responsabilité d’action au front. Il s’étonnera d’ailleurs un peu plus tard (p. 66) de ne pas monter plus tôt dans les grades par ailleurs. Aussi, Henri Martin témoigne de l’adaptation nécessaire, en un grand nombre de sujets, afin de pratiquer cette lutte des sommets. Il donne de nombreux détails techniques propres à son arme (description, calibres, poids, caractéristiques des obus comme de ses canons, comment il pointe, les contraintes auxquelles il fait face, etc.). Il décrit même un crapouillot, arme nouvelle pour lui, et se fait expliquer le fonctionnement du canon de 65 (p. 87). Certains tableaux sont impressionnants de réalisme. Par exemple ce 7 mai 1915 : « Nous en sommes encore abrutis, les oreilles brisées et bourdonnantes, un peu enivrés par la fumée de la poudre. C’est un jeu brutal. La terre tremblait, les arbres remuaient en avant, comme secoués par la tempête. On voyait très bien les énormes projectiles sortir des tubes courts en ronflant et filer dans les nuages comme des oiseaux rapides. L’œil les suivant facilement pendant plusieurs kilomètres. Leurs formidables explosions soulevaient au loin, plus haut que les sapins, des colonnes de terre et de fumée grise et rousse » (p. 71).

Assez réflexif et direct, Henri Martin avoue à plusieurs reprises que, malgré l’intensité du lieu et la charge de son travail, il s’ennuie. Une impression de désert survient parfois, dans lequel Martin paraît tout petit dans l’immensité du front comme de la nature. « Il est curieux de remarquer que nous qui sommes presque sur les lieux ignorons une grande partie de ce qui s’y passe » (p. 73). Parfois, le cafard est plus profond. Le 27 mai, il s’épanche : « Je suis dégoûté de la guerre. Il n’est pas possible qu’on se détruise de la sorte ! Nous sommes tous des barbares ! » (p. 100).

Il ne manque cependant pas également d’un certain humour, et dit par exemple : « Il ne pleut pas dans notre cagna, recouverte de fortes tôles ondulées, apportées péniblement par les Boches du fond de la vallée jusque dans leurs tranchées de la crête ; ils n’ont jamais si bien travaillé » (p. 72).

L’ouvrage est également un hymne à la nature, qu’il dépeint grandiose (voir page 75), et dont il partage l’émerveillement. Il dit « Quel beau pays que l’Alsace » (p. 52) ou « Tristesse de se tuer dans un pareil décor » (page 60). Il magnifie ses écrits par la poésie. Il dit, le 23 avril : « Il a beaucoup neigé cette nuit et la montagne est de nouveau revêtue d’hermine » p. 51 ou « quelques 105 arrivent par paires, comme des colombes » (p. 92). Ses nombreuses observations botaniques (il connait Flore d’Alsace de Kirschleger, botaniste né à Munster (p. 61), et météorologiques témoignent du milieu somptueux et extrême dans lequel il évolue. Le 14 avril 1915, il dit : « À la nuit tombante, en rentrant à Schaffert, seul par les cimes, j’ai failli m’égarer dans la haute neige, quelque part au Sud du Schweisel. Fatigué je commençais à m’inquiéter, lorsque j’ai trouvé un câble téléphonique qui, nouveau fil d’Ariane, m’a conduit jusqu’à la ferme » (p. 34). Car le sujet ici est avant tout la nature, la géographie, la topographie et la météorologie de la montagne. La neige et le froid bien entendu, mais également, par exemple, la fragilité relative de la batterie par rapport à l’orage. Il dit, le 8 mai : « L’après-midi, violent orage et pluie sur nos cimes. Parfois le tonnerre est encore plus bruyant que le canon. Détonations épouvantables, pluie torrentielle. Nous avions débranchés les fils du téléphone, d’où jaillissaient, à chaque éclair, de grandes étincelles. Je dormais à moitié dans la nouvelle cagna quand un craquement terrible survint. La foudre venait de tomber sur un petit sapin, entre notre 2ème pièce et la 1re pièce d’Alliot, à quelques mètres d’un énorme tas d’obus de 220. Chance inouïe ! Nous aurions été pulvérisés par l’explosion à cinquante mètres à la ronde » (p. 73). Cette même scène se reproduit le 27 mai : « Vers midi, orage violent, pluie torrentielle qui nous trempe dans l’abri, sous les buissons. Des fils téléphoniques débranchés jaillissent en craquant des étincelles bleues. La plus longue, me passant entre les jambes, atteint à la cheville Alliot qui depuis marche en boîtant » (p. 99).

Il n’oublie pas non plus qu’il combat et occupe un pays reconquis, une Alsace qui comporte ses complications. Il dit : « Dîné avec mes sous-officiers chez une vieille dame de 71 ans qui n’a pas de nouvelles de son fils depuis le début de la guerre, pour l’excellente raison qu’il appartient au 11e d’infanterie prussienne. La pauvre vieille nous fait pitié. Nous lui avons donné à manger, fait boire du café et même du champagne » (p. 52). Il n’est parfois pas tendre sur les hommes qu’il rencontre, tels ces lieutenants désagréables ou ce colonel Boussat, manifestement craint (voir p. 95), qu’il met en opposition avec des officiers de chasseurs aimés de leurs hommes (p. 108). Dès lors, des informations utiles à l’historien, comme parfois à l’ethnologue, peuvent être relevées à chaque page. Il est enfin descriptif, y compris des grands officiers qu’il côtoie épisodiquement, tels d’Armaud de Pouydraguin, Serret ou Boussat.

L’ouvrage est très bien publié, comporte de rares erreurs (dont une seulement, traditionnelle et déjà maintes fois signalée chez les témoins, à cote). Il est agrémenté en annexes une courte biographie des officiers supérieurs évoqués dans le livre (général Marcel Serret, général Louis Marie Gaston d’Armau de Pouydraguin (décrit p. 60) et son fils Jean, ainsi que le colonel Joseph François Denis Boussat), un glossaire des abréviations et cotes altimétriques, précisant leur localisation sur le terrain, un lexique, une table des matières et une table du théâtre des opérations adossée à une opportune carte numérotée en couleurs.

Lieux évoqués dans l’ouvrage :

Ferme de Schaffert – Observatoire du Schweiselwasen – Schnepfenriethkopf – Kruth – Cote 1201 – Cote 1025 – Anlass-Wasen – Mittlach – Hohneck – 830

Renseignements utiles tirés de l’ouvrage :

Page 6 : Chiffres sur la vallée de Munster dans la guerre : Entre 30 000 et 40 000 soldats et 10 000 civils évacués

17 : Apprend à monter à cheval

18 : Sitomètre (calculateur d’angles)

21 : « La chaleur du poêle est le meilleur agent de liaison qu’on puisse rêver »

22 : Hôtel du Hohneck

: Le 65 de montagne envoie de « charmants obus rouges, coiffés de belles fusées de cuivre verni ».

: Leur bruit : « Ces petits obus éclataient en l’air comme des coups de pistolet »

25 : Organisation de la position et matériel de camp

26 : Vue, description et avis sur les méridionaux (vap 31, 33)

27 : Sur les lettres, il précise : « Dorénavant je ne leur dirai plus où je suis, même approximativement, afin qu’ils ne se tracassent plus quand ils entendront parler de batailles. Il peut arriver que je sois trop occupé ou fatigué pour avoir le temps de leur écrire, même brièvement »

28 : Utilise une carte allemande au 1/20 000e, considérée comme « très précise » (vap 83)

30 : Gibier, il donne une prime de 40 sous pour un chevreuil tué (vap 78, 85 sur le pillage des truites par détournement du ruisseau et la destruction des chevreuils)

32 : Décembre 1916, premier combat de skieurs entre une section d’éclaireurs français et des éléments du 1er bataillon alpin bavarois

33 : Tirs inopérants au fusil contre des avions

34 : Prix d’une baraque d’Épinal : 4 000 francs pièce

35 : Bataille… de boules de neige (vap 47, 48, 115)

: Lycopode appelée jalousie utilisé par les marquaires pour filtrer le lait (vap 50)

: Ennui

42 : Problèmes de réglage, impatience du commandement

44 : Obus passant au-dessus des avions !

45 : Voiture de Serret portée à bras pour la retourner dans la neige boueuse

: Tir vertical dit « Tir dans la lune »

: Bruit de l’obus « avec des froissements de soie »

47 : Différence entre la réalité et le communiqué

49 : Bêtise des journaux

: Poésie des noms allemands des lieux : Schnepfenriethkopf signifiant Tête de la prairie aux bécasses

52 : Allemand fusillé car « il portait des balles retournées dans ses cartouchières »

55 : Canons disparus sous la neige

56 : Mange sans peur des denrées (biscuits et potage) trouvées dans une cagna boche après conquête de la position : « S’il avait quitté moins précipitamment ces lieux nous n’aurions pas osé, de peur d’empoisonnement, utiliser ce qu’il a laissé ». Visite les tranchées ennemies faites dans la neige

57 : « Les Boches ont de l’excellent fil téléphonique, solide et souple »

61 : Voit la nuit les projecteurs des places fortes d’Épinal et de Belfort

66 : Fanions blancs pour signaler les tranchées

: Actes de sabotage témoignant d’une certaine résistance alsacienne ?

67 : Bruit de l’obus (froufrous)

: Comment il détruit l’usine de Steinabrück, avec combien d’obus

68 : La fonte des neiges révèle un corps enseveli

63 : Canon renversé

69 : Renversement du charriot transportant les obus : « Et dire qu’on nous recommandait de manipuler ces obus avec précaution ! »

70 : Ridicule de la peur des conducteurs

71 : Bruit assourdissant, l’artillerie, « c’est un jeu brutal », arbres secoués

72 : Accident de feu de cuisine, dû à une cartouche oubliée dans la paille

76 : Fosse commune de 12 soldats allemands

77 : Description des 74 allemands : « Ce sont des explosifs, bien peints, bien rangés dans des boîtes de tôle emboutie, il traîne aussi des outils servant à je ne sais quoi, car je ne connais pas bien le matériel allemand »

79 : Planchettes de tir au 1/20 000 et grosse monoculaire grossissant 25 fois

80 : Canons amarrés à des souches avec des piquets et des câbles

: Bruit et séquençage en secondes des tirs

82 : Soldat dormant avec un calot de chasseur à pied allemand enfoncé jusqu’aux oreilles

85 : Culot allemand : « Les Boches ont un culot phénoménal : ils font paître sur la montagne de l’Ilienkopf, à l’Est de Sondernach, un grand troupeau de vaches blanches et noires, peut-être pour nous montrer qu’ils n’ont point encore faim, comme on le prétend (…) Ils nous narguent aussi avec des drapeaux flottant sur une espèce de kiosque à l’Est de Metzeral sur une colline dénudée »

: Trophées : trouvé un sac tyrolien de solide toile bistre à plusieurs poches très commode et une patte d’épaule

86 : Grenades à tige dites « épis de maïs »

87 : Décrit un petit moulin hydraulique musical, jouet d’enfant posé sur un ruisseau

88 : Retombées aériennes de shrapnells

: Papier calque récupéré dans les caisses d’obus allemandes

: Sa barbe est censée le protéger des mouches

91 : Description d’un abri fait avec du matériel allemand

93 : Ambiance en ligne à la déclaration de guerre de l’Italie à l’Allemagne

99 : Civile toujours présente dans une ferme sous les obus, blessée

: Electrisation d’un soldat par l’orage

: Rumeur de train blindé

100 : Crise de cartouches de fusil, raclage de fonds de tiroirs

101 : Récupération de justaucorps de caoutchouc blanc allemands, imperméables à doublure rose avec des élastiques aux poignets et à la ceinture et la lettre S brodée en vert sur une manche

: Réutilisation de rondins allemands

: Odeur de cadavres mal enterrés

: Légende des mitrailleurs allemands enchaînés à leur pièce

102 : Tir ami dû à un problème de réglage de montre

: Chronomètre Lipp

103 : 13 attaques allemandes sur 955

105 : Odeur mélangée de résine, de terre remuée, de phosphore et de cadavre

: Téléphone modèle 1909 particulièrement solide

106 : Soldats morts embrochés

108 : Trouve que les artilleurs allemands « sont moins audacieux que nous dans leurs réglages en première ligne »

: Odeur des allemands

109 : Dissuadé par des soldats de tuer des allemands en corvée par peur de représailles par bombardements : « Ayant aperçu en lisière du bois, à cent mètres, trois Boches à calot rouge qui portent des rondins, je me dispose à en descendre au moins un ; mais les chasseurs m’en dissuadent, de peur de représailles par « épis de maïs » et torpilles, durant la relève prochaine »

115 : En promenade, découvre une jambe !

119 : Barres fixes et balançoires accrochées dans des hêtres pour amuser les poilus

120 : Eau phéniquée appliquée sur un tampon pour procéder à des exhumations

126 : Vue de Beaudrand, du 133e RI

132 : Usure de Manon

134 : Résonance sonore

: Couleur des fumées et signification

139 : Horreur de coups directs

: Bruit des obus : « Leurs obus miaulent comme des cordes de violon »

140 : Bombarde Metzeral

: Barberot

148 : Plaquette Malandrin et bruit qu’elle génère

150 : Lit en fougère pour les enfants qui font pipi au lit

: Appareil optique

156 : Suicide d’un lieutenant, flétri pour sa lâcheté par un général

161 : « Bancal » : son sabre

Yann Prouillet, février 2026

Zeyssolff, Ferdinand (1899-1997)

Jean-Noël Grandhomme. Ultimes sentinelles. Paroles des derniers survivants de la Grande Guerre. La Nuée Bleue, 2006, 223 p.

Résumé de l’ouvrage :

Jean-Noël Grandhomme, historien et universitaire, a interviewé, de 1995 à 1999, 17 des derniers témoins du Grand Est (Vosges, Moselle, Bas-Rhin, Jura, Aube, Haut-Rhin, Meurthe-et-Moselle, Suisse et Ardennes). Des histoires d’hommes jeunes, tous nés dans la dernière décennie du XIXe siècle (de 1893 à 1899), jetés dans le conflit et qui se souviennent de leur parcours dans la Grande Guerre, à l’issue de laquelle ils ont miraculeusement survécu, et qui fut pour eux le plus souvent une aventure extraordinaire. L’auteur, spécialiste de la période, a opportunément résumé les entretiens et certainement gommé les erreurs cognitives, les confusions ou les anachronismes attachés à ces entretiens, réalisant un exercice dont il conclut que « l’enquête orale est d’ailleurs devenue une science auxiliaire de l’histoire à part entière depuis une vingtaine années », correspondant à l’ère des ultimes témoins. Il dit : « Avec ces derniers témoins, ce n’est pas seulement la mémoire de la Grande Guerre qui s’en va, mais aussi cette d’une société rurale, mêlée de rudesse et de solidarité. » Par son questionnement en filigrane ; « Quel regard ces anciens soldats, dressés les uns contre les autres par l’Histoire, portent-ils sur cette gigantesque conflagration ? Qu’en ont-ils retenu, et oublié ? Surtout, qu’avaient-ils à nous dire, à nous, Français et Européens du XXIe siècle, juste avant de disparaître ? » érigent cette œuvre mémorielle et testimoniale en véritable livre hommage. Plus profondément, chacun des témoins, servant dans les deux armées belligérantes, témoignent de leur implication soit dans l’armée française, soit en tant qu’alsaciens ou lorrains dans l’armée allemande, avec les particularismes ou des traitements différenciés attachés cette origine : engagement dans la marine, envoi systématique sur le front de l’est, distinction dans le commandement ou le statut de prisonnier, etc. Le chapitre consacré à Ferdinand Zeyssolff concerne les pages 185 à 194 de l’ouvrage.

Eléments biographiques :

Ferdinand Zeyssolff naît à Gertwiller (Bas-Rhin) le 12 mai 1899. Incorporé dans l’artillerie lourde allemande en 1917, il dit avoir refusé d’être affecté sur le front de France. Il est affecté en Roumanie, occupée depuis 1916, puis est envoyé en Palestine pour combattre les anglais du général Allenby devant Jérusalem. Affecté à la mission militaire allemande auprès de l’armée turque de Liman von Sanders, il dit : « Une bonne entente régnait avec les Turcs. Ils se sentaient en sécurité en compagnie des soldats allemands » (p. 187). Mais, dans les vicissitudes de la Grande Guerre dans cette partie du monde, il décide, après le 28 février 1918, de déserter. Par chance, il est signalé comme prisonnier. Commence alors pour lui un incroyable voyage dans un monde en guerre, passant du front de Palestine, dans la région de Jéricho, dans le désert de Syrie, accompagné de mulets, dans lequel l’errance est aussi dure que dangereuse, assuré d’être fusillé s’il est repris. Le 19 septembre 1918, le front germano-turc s’effondre dans ce secteur. Chacun tente de rentrer par ses propres moyens par la Turquie, le sud de la Russie et la Roumanie. C’est la chance de Ferdinand Zeyssolff. En train, il arrive à Constantinople, prend un navire vers Odessa, qui prend feu, heureusement éteint par des marins expérimentés, le sauvant in extremis, et arrive sur les côtes russes en Ukraine, où la guerre entre les rouges et les blancs fait rage. Là il apprend la signature de l’Armistice. Il retrouve alors la Roumanie et finit enfin par gagner l’Alsace, par l’Allemagne du sud, achevant une épopée qui a tout d’une succession sans fin de miracles. Vigneron après-guerre, il meurt le 11 novembre 1997 à 98 ans.

Yann Prouillet, 28 juin 2025

Canoville, Henry (1898-1918)

C’est par hasard que le livre suivant m’est tombé entre les mains : Lettres d’un Bleuet, Henry Canoville, Aspirant d’Artillerie, Une année au front, 4 août 1917 – 29 août 1918, préface de Th. Mainage, O. P., professeur à l’Institut Catholique de Paris, Pierre Téqui, libraire-éditeur, Paris, 1922, XXXVI et 456 pages, 4 photos.

Un livre catholique

O. P. signifie ordinis praedicatorum et désigne un membre de l’ordre des frères prêcheurs (dominicains). Mon exemplaire du livre contient une carte de visite du Père de Condé, prêtre missionnaire de N. D. de Sion. Il a obtenu le nihil obstat et l’imprimatur. L’éditeur présente à la fin du volume un catalogue des auteurs par lui publiés : Mgr Dupanloup, Mgr Gibier, Mgr Tissier, Mgr Méric, chanoine Broussolle, révérend père Hugon, abbé Rimbault, etc. La longue préface (31 pages) du professeur à l’Institut catholique est une hagiographie du jeune soldat qui se destinait à devenir à son tour dominicain : « une âme, et quelle âme ! », « la vie d’un saint ». Un garçon qui savait « s’immoler » : « Tout petit, l’hiver, il promenait ses pieds dans les zones froides de sa couchette » [authentique : page XVII). La fin de la préface doit également être citée : « Les desseins de Dieu sont impénétrables. Mais, surtout, puissent les Français, par leur fidélité aux grâces de la Victoire, ne plus rendre nécessaire l’oblation de ces victimes innocentes qui, généreusement sans doute, mais douloureusement, ont payé de leur vie les déviations de la conscience nationale. »

Th. Mainage pourrait figurer comme témoin (involontaire) dans notre dictionnaire. Mais le vrai témoignage est constitué par les lettres adressées par Henry Canoville à sa famille.

Brève biographie de l’artilleur Canoville

Henry Jean Eugène Canoville est né le 2 octobre 1898 à Nogent-sur-Marne. Un indice dans le livre laisse penser que son père était médecin. La famille était à coup sûr bourgeoise et s’est installée à Cherbourg. Henry a fait sa scolarité au collège Saint-Paul de cette ville et a obtenu le bac en juillet 1916. Il avait trois sœurs dont deux sont devenues religieuses à Paris. Henry voulait entrer chez les dominicains, mais la guerre était là. En décembre 1916 il s’engage dans l’artillerie lourde et arrive sur le front de l’Aisne en août 1917 (110e RAL, canons de 155). Il vit « à sept kilomètres des boches » qu’il traite de canailles. Le séjour se passe principalement en corvées de pansage des chevaux, tâche fastidieuse qu’il n’aime pas.

En février 1918, il part à l’école de Fontainebleau pour devenir aspirant, et se réjouit à l’idée d’y passer quatre mois. De nombreuses courtes permissions sont passées à Paris auprès de ses sœurs. Il obtient le « grade » d’aspirant.

Fin juin, il repart pour le front comme aspirant au 130e RAL doté aussi de canons de 155 qu’il juge « terribles ». Et c’est au cours de cette période qu’il découvre vraiment la guerre : « Oui, j’ai vu aujourd’hui de près la grande détresse de la guerre » (28 juillet). Il décrit les destructions, les cadavres. Il a du mal à s’accoutumer « aux horreurs puantes de la guerre » (29 juillet). C’est la poursuite. À Dormans, le 19 août, il note : « Les murs crevés ont des déchirures toutes neuves ; les cendres semblent encore fumer dans le vent. On sent que toutes ces douleurs sont d’hier. »

Sa dernière lettre est datée du 28 août. Il est tué le lendemain, près d’Epagny.

Choses (bien) vues

Avant de découvrir les horreurs de la guerre, Henry Canoville avait envoyé à ses parents quelques informations, peu originales, mais toujours intéressantes :

– quelques descriptions de cagnas (p. 5, 39, 80, 99)

– le crépitement du « brave petit 75 » (p. 12, petit par rapport au 155)

– les combats aériens (p. 29)

– les rats dégoûtants et les « hideux totos » (p. 41, 45)

– l’arrivée du vaguemestre (p. 130)

– « les efforts crispés des chevaux sur la glace » (p.198)

– un entrainement pour résister aux gaz (p. 344)

– un tir de concentration (p. 397)

Un catholique forcené

Se considérant comme un dominicain avant l’heure, Henry Canoville va à la messe, se confesse, communie, prie, dit le chapelet, distribue des « médailles miraculeuses » (p. 231). Il fréquente de préférence prêtres et séminaristes ; il visite églises et chapelles. Il arbore l’insigne du Sacré-Cœur.

La plupart des lettres à sa famille sont précédées d’une « méditation », d’une « invocation », d’une « oraison ». Il s’adresse au Bon Dieu, au Christ, à l’Enfant-Jésus, à Jésus-Hostie, à Marie et à plusieurs saints. Le 14 décembre 1917, il parle directement au Christ ; le lendemain, il parle au Saint-Esprit : « J’ai dit à l’Esprit-Saint… » (p. 164 et 165). Tout en annonçant qu’il se pliera toujours aux volontés divines, sa pratique ressemble à du donnant-donnant. Les prières doivent être exaucées : « Je demande au Bon Dieu un petit coup de main » pour soulever un obus de 43 kilos (p. 128). « J’appelle à mon aide les saints du Paradis » (p. 197) et ça marche. Sa nomination du brigadier est due à l’intervention de l’Enfant-Jésus (p. 175).

Quelques pas de côté

En lisant attentivement le livre, on découvre cependant quelques contradictions. Le gamin, qui plaçait ses petits pieds à l’endroit le plus froid du lit, apprécie l’envoi de nombreux colis de nourriture ; de retour au régiment après une permission, il écrit : « Où sont donc vos bonnes gâteries ? » Pire, il profite du vol de volailles d’un de ses hommes pour améliorer l’ordinaire, et l’avoue ainsi à ses parents (le 31 décembre 1917) : « Gros cas de conscience ! Qu’auriez-vous fait ? Oui, qu’auriez-vous fait, consciences scrupuleuses… et repues ? »

Il signale (p. 269, 19 février 1918) que des prêtres en soutane se sont fait jeter des pierres par des ouvriers de la région parisienne. Le 12 juillet 1918, Henry rapporte cette phrase d’un téléphoniste : « Comment Dieu permet-il qu’on s’égorge avec tant de joie ? » (La réponse d’un vieux poilu, sur un autre registre, mérite aussi d’être citée : « Laisse faire à Dieu, c’est une personne d’âge. »)

Le 12 août 1918, l’aspirant d’artillerie lourde se moque d’une artillerie plus lourde encore : « l’ALGP (artillerie lourde grande puissance, que d’aucuns traduisent : Artillerie de luxe pour gens pistonnés) ».

Et nous voilà revenus à l’engagement d’Henry Canoville. Alors que sa classe allait être appelée par anticipation à cause des hécatombes et qu’il aurait vraisemblablement dû rejoindre un régiment d’infanterie, il a devancé l’appel ce qui lui a permis de choisir l’artillerie lourde où les risques de mort étaient bien moindres. Ensuite il a été candidat aspirant et a passé quatre mois à Fontainebleau. Oui, il a été tué lors de la contre-offensive alliée de l’été 1918, mais la stratégie d’évitement de la famille ne peut être niée. Les travaux de Jules Maurin sur les centres de recrutement de Béziers et de Mende avaient découvert cette réalité. Ceux de Philippe Boulanger au plan national l’ont confirmée. La connaissance du différentiel de risque entre les diverses armes a abouti à la statistique suivante : entre 1914 et 1916, le nombre d’engagés volontaires dans l’infanterie est passé de 5101 à 1119 ; dans l’artillerie, de 2298 à 6309 (et on ne précise pas s’il s’agit de la lourde ou de l’artillerie de campagne).

Conclusion

Si un tel livre était publié aujourd’hui, il passerait pour une caricature ou un pastiche réussi. Mais le livre est un bon exemple de ce que pouvait oser le milieu catholique il y a cent ans, précisément en 1922. J’ignore son audience ; elle fut vraisemblablement limitée ; Jean Norton Cru n’a pas connu ce témoin.

Rémy Cazals, mai 2024

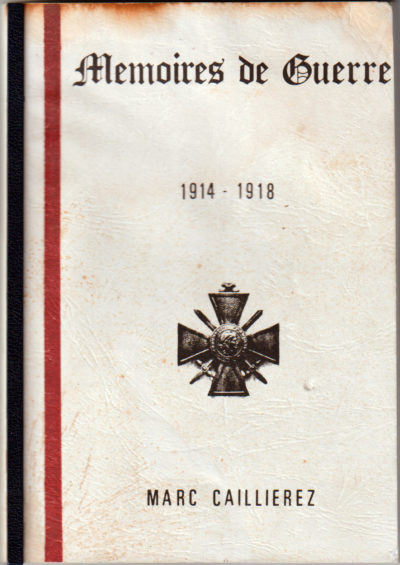

Caillierez, Marc (1897- ?)

Mémoires de Guerre, 1914-1918 – Quelques souvenirs de 1914 à 1919, sans indication d’éditeur ou d’année, 95 p.

(Tampon en page de garde : Ceux de Verdun – 1914-1918 – Amicale d’Arras)

Ces souvenirs se présentent comme un tapuscrit relié, il s’agit d’un document familial, diffusé également dans le cercle associatif ancien-combattant local. Le témoin se présente comme suit en fin d’ouvrage : « CAILLIEREZ Marc – Ex-chef de la première pièce de la 5e batterie du 26e RAC – secteur postal 70 ». Son grade le plus élevé est maréchal des logis.

Il s’agit de souvenirs mis en ordre très postérieurement à la guerre, vraisemblablement au cours des années 1970 comme permet de le déduire l’avertissement en page de garde : « Certains des faits que je vais essayer de relater datant de quelques soixante ans, je n’ai pas la prétention de toujours en garantir la date exacte ». Malgré cette précaution imputable certainement à la modestie de l’auteur, on a clairement affaire, à la lecture du texte, à un témoignage de bonne tenue, très factuel et dont la rigueur chronologique est tout à fait satisfaisante, quoique parfois implicite ou indirecte.

Le livre se divise en 19 petits chapitres, j’ai relevé et cité les passages présentant un intérêt singulier.

— « Période 1914-1915 » (pp. 5-14)

L’auteur a 17 ans au moment de l’entrée en guerre, il vit dans une région rurale dans le canton de Beaumetz-les-Loges (Pas-de-Calais). Il raconte les conditions particulières des travaux agricoles de l’été 1914, mais aussi la perception progressive du passage de la guerre de mouvement à la guerre de positions au cours de l’automne : « des réfugiés nous apprennent que les Allemands [autour d’Arras] n’avancent plus », « à partir du mois d’Octobre, les conducteurs vont ravitailler les pièces et conduire des matériaux pour construire des abris et des tranchées, l’on sent que la guerre de mouvement est arrêtée ». Il faut bien sûr ici faire la part de la vision très rétrospective des choses qui est celle de l’auteur au moment où il écrit : rédigeant en toute connaissance de la suite des événements, il a tendance à les organiser dans un déroulement cohérent.

En avril 1915 il signale son recensement au titre de la classe 1917. Fait très intéressant, il va devancer l’appel pour bénéficier du droit donné aux engagés volontaires de choisir leur arme d’incorporation. Cette démarche qui entre dans le registre des stratégies d’évitement car elle permet d’éviter d’être versé dans l’infanterie où les pertes sont les plus lourdes, est ici décrite de façon tout à fait limpide. Son père étant incorporé comme maréchal des logis dans le 26e RAC de Chartres, il lui fait savoir dans un courrier début juillet 1915 « que le 26e recrute encore des engagés pour la durée de la guerre, et que son capitaine, un ingénieur des mines de Lens lui conseille de me faire venir à Chartres car la classe 1917 sera appelée en grande partie dans l’infanterie ». (p. 13)…

— « Arrivée au 26e RAC » (pp. 15-21)

— « Départ pour le front – Main de Massigues » (pp. 22-23)

— « 1er séjour du 26e RAC à Verdun » (pp. 24-26)

— « 2e séjour du 26e RAC à Verdun » (pp. 27-34)

— « 3e séjour du 26e RAC à Verdun » (pp. 35-38)

— « 4e séjour à Verdun » (p. 39)

— « 5e séjour à Verdun » (p. 40-44)

— « Position entre Verdun et les Éparges » (pp. 45-47)

Caillierez se retrouve sur le front après une année passée à l’arrière à faire ses classes et à apprendre le métier d’artilleur. Son régiment est envoyé dans le secteur de Verdun en juillet 1916, où il participe notamment à la reprise du fort de Douaumont en octobre 1916. Divers éléments sont très intéressants dans son récit, en commençant par son récit de l’explosion d’une pièce d’artillerie : « le 17 [septembre 1916] à neuf heures du matin, la 3ème pièce qui a tiré toute la nuit comme les autres, est choisie par le capitaine pour régler le tir parce qu’elle est la plus récente de la batterie (9 000 coups ; elle éclate en plein milieu avec le 7ème obus que je venais de charger, alors que j’étais prêt à en charger un autre ; je reçois des éclats de fer et de boulons, mais sans mal. Par chance, sans doute parce qu’elle était en plein air, il n’y ni tué, ni blessé, ce qui a rarement été le cas quand les pièces éclatent sous abri – ce qui ne nous empêche pas de trembler « comme des feuilles » après coup. La culasse qui pèse dix-huit kilos est passée au-dessus de nos têtes et s’est enfoncée dans le sol, elle n’a pas été retrouvée ; l’obus, quant à lui, allait éclater à quelques mètres devant la pièce » (p. 25). L’auteur relate ici un moment périlleux, mais pas seulement : ce qui apparaît aussi, c’est la volonté de montrer les dangers encourus par les artilleurs, de fait moins exposés que les fantassins. Ces derniers leur reprochant souvent de mal ajuster leurs tirs et de les frapper ainsi involontairement, il s’agit de se justifier : « nous avons maintenant sur le front de Verdun, de l’artillerie de tous calibres et de l’aviation, pour remplacer le plus possible de poitrines. Si, pour la préparation, nos officiers s’efforcent d’atteindre les objectifs, pour l’attaque proprement dite, tous les calculs sont faits d’avance par le capitaine. À l’heure H, les chefs de pièce sont appelés et reçoivent une feuille de tir, leur donnant le nombre de coups à tirer par minute, et par bonds de 50 ou 100 mètres suivant la marche ; en principe, nous ne voyons plus les officiers. Il arrive encore que, par moments des coups tombent trop près des vagues d’assaut, quand par exemple l’infanterie ne rencontrant pas de résistance, a tendance à vouloir arriver plus vite sur son objectif, d’où les coups tirés trop courts, et reproche est fait à l’artillerie ! » (p. 37)

— « Position de Sept-Sault » (pp. 48-55)

— « Séjour en Belgique » (pp. 56-61) [mai-juillet 1918]

Durant la dernière offensive allemande du printemps 1918, les combats augmentent en intensité, ce qui donne à l’auteur l’occasion d’évoquer la question des citations et décorations, soit la reconnaissance officielle, cruciale pour le soldat-citoyen du devoir accompli : « chaque fois que la division avait subi un coup dur, comme c’était le cas en Belgique, il y avait quelques citations, d’abord pour les morts et les blessés. Pour la batterie, il en restait une, les lieutenants et l’aspirant étaient d’accord pour me proposer au capitaine, car chef de la première pièce, j’avais été souvent plus exposé que les autres en réglant le tir de la batterie, mais celui-ci a décidé que j’attendrais parce que je lui avais mal répondu (…) ce n’était pas trop grave pour moi, puisque j’avais déjà la croix [de guerre], surtout gagnée à la bataille de Verdun ». Le témoin explicite ici une sorte d’échelle de légitimité combattante, la croix de guerre gagnée à Verdun lui permettant de faire fi de l’arbitraire et des humeurs de son supérieur. Il ajoute ensuite cette remarque aigre-douce : « il fallait autant que possible, essayer de ne pas avoir la croix de bois, et l’on était encore loin, au mois de juillet, d’apercevoir la fin de la guerre. Il n’empêche que c’est comme cela que l’on écrivait déjà l’histoire ».

— « Reprise de la guerre de mouvement » (pp. 62-67)

— « Reprise de l’offensive » (pp. 67-69)

« Le 19 [juillet 1918], nous commençons à allonger le tir et bientôt il faut déménager pour aller de l’avant, les Allemands reculent. Peut-on se figurer ce que ces trois mots représentent pour nous, après avoir été à deux doigts d’être faits prisonniers (…) Quel changement, malgré la fatigue et le danger ! Le moral est beaucoup meilleur (…) Cette fois c’est bien la guerre de mouvement. Nous repartons en avant, éclairés maintenant par les incendies des villages qu’ils allument avant de partir ».

— « Derniers combats » (pp. 70-71)

— « 11 novembre 1918 » (pp. 72-79)

[À Sedan] : « accueil délirant de la population, les femmes embrassent nos chevaux, l’on se demande d’où sortent tous les petits drapeaux qui flottent aux fenêtres puisque la ville a été occupée pendant toute la guerre ; c’est une journée inoubliable » (p. 72)

— « Champ de destruction des Ardennes » (pp. 80-85)

— « Départ des Ardennes » (pp. 86-87)

Après l’armistice, au printemps 1919, Caillierez est chargé de détruire des obus dans les obus (« entre quarante-cinq et cinquante-mille obus de tous calibres »). Le principe est d’en disposer plusieurs centaines dans un grand trou de telle sorte qu’ils puissent tous exploser simultanément. C’est évidemment un travail assez dangereux, mais dont il semble bien s’accommoder en attendant sa démobilisation : « ce métier devait durer un long mois. Dans toute la vallée on m’appelait le destructeur (…) De nombreux habitants de plusieurs villages se plaignaient au capitaine que je faisais casser leurs carreaux, et celui-ci me les envoyait. Bien que je leur expliquais que je mettais toujours la même charge et que je ne pouvais faire autrement, quand ils « rouspétaient » trop, je menaçais de mettre 50 obus de plus le lendemain ».

— « Rentrée du régiment » (pp. 88-94)

— « Démobilisation » (p. 95)

« Après avoir passé une journée à Paris en revenant, et une à Douai pour me faire démobiliser, je suis rentré – comme l’on dit – « dans mes foyers ». Voilà comment s’est terminée ma campagne. J’avais passé quatre ans et quarante-cinq jours sous les drapeaux – de 18 à 22 ans – à tel point que je me suis toujours demandé si j’avais eu vingt ans. Tout le monde n’en a pas fait autant, le tout était d’en sortir ».

François Bouloc, septembre 2021

Questel, Jean-Marie (1880 – 1959)

Carnet de guerre 1914 – 1917

1. Le témoin :

Jean-Marie Questel, né à Sulniac (Morbihan) en 1880, est l’aîné d’une fratrie de 6 enfants, dans une famille de cultivateurs. Il est rappelé le 3 août comme maréchal des logis au 4e régiment d’artillerie lourde, passe au 107e RAL en novembre 1915 puis au 105e RAL en novembre 1917. Il est à l’arrière, probablement comme instructeur, d’avril 1917 à novembre 1917, puis il revient sur le théâtre des opérations de 1917 à l’Armistice, puis est démobilisé en février 1919. Il décède dans son village natal en 1959.

2. Le témoignage :

Le Carnet de guerre de Jean-Marie Questel, qui a comme sous-titre « maréchal-des-logis dans des régiments d’artillerie lourde, 22 octobre 1914 – 8 avril 1917 », a été édité par l’association Bretagne 14-18 en 2020 (80 pages). Anne-Yvonne Questel a confié ce témoignage à l’association, et la mise en page et les annotations ont été réalisées par Julien Prigent et René Richard. Le recueil est illustré de photographies, d’origine familiale et extérieure, et se termine par un intéressant dossier biographique, bien documenté, intitulé « les enfants Questel, acteurs du drame de la Grande Guerre ».

3. Analyse

Le carnet de Jean-Marie Questel représente une chronique journalière des faits et impressions survenus tout au long de son engagement jusqu’à 1917. Les mentions, d’importance inégale, sont en général courtes; elles décrivent un tir, la pénurie de munitions à la fin de 1914, un incident, l’état du moral, l’ambiance autour de la pièce dont il a la responsabilité : l’auteur est longtemps chef de pièce d’un canon de 120 appelé « le Coq ». Les mentions évoquent aussi la contre-batterie, le bilan des victimes, ou les transferts, les étapes, et les travaux qui accompagnent ces mouvements.

D’un tempérament égal, il décrit le « métier de sergent » (p.9), disant qu’il «ne faut jamais être familier, mais aimable, ferme, peu bruyant. » Ses rapports semblent sereins avec ses hommes, mais lui regrette de ne pas avoir dans son entourage un seul vrai ami (p. 27). Il évoque très tôt la guerre longue, l’ennui, le sentiment d’impuissance, ainsi le 29 décembre 1914 (p. 15) : «Inactifs toute la journée, la vie nous pèse et l’on pense au pays, aux parents, à la femme, aux enfants. Fantassins qui reviennent des tranchées, boueux jusqu’à la tête. Vie terrible pour eux et vie d’ennui pour nous. Quand viendra donc le moment de donner le coup d’épaule ? Mais rien ! Rien ! » Les pronostics sur la fin du conflit sont constants dans les conversations, ainsi en mai 1915 : « Quand finira la guerre ? On s’attend à une guerre longue, très longue. Moi, je n’espère pas m’en aller avant le mois de mai de l’année prochaine. [c.à.d. 1916]». Dans ses réflexions, l’auteur se sent plus posé, plus solide et plus résolu que ses hommes, probablement plus jeunes que lui (il a 35 ans), et il pense que c’est l’ennui qui les amollit (mai 1915, p. 25) : « Les hommes se plaignent de tout et sans raison aucune. Ils ne sont guère plus raisonnables que des enfants. Ils n’écoutent que leur ennui ; ils ne voient rien plus haut. Ils souffrent, mais ils ne savent pas souffrir. S’ils étaient chrétiens dans leur âme, dans leurs sentiments, ils auraient un point d’appui. En plus, ils n’ont pas d’idéal. » Précisons ici que J. M. Questel a une sœur religieuse, qui donne durant toute la guerre des soins aux blessés dans différents hôpitaux, et un frère et un cousin qui sont prêtres et mobilisés.

Il décrit les tirs de sa batterie lors de l’offensive de Champagne en septembre 1915, mais de ses positions successives, on ne voit pas grand-chose, le réglage est fait par avion (p. 35) : « Nous sommes sans nouvelles du travail fait par l’infanterie et le 75 à 4 km devant nous. » puis après plusieurs jours, c’est le constat d’échec (8 -11 octobre) « Pour l’attaque, c’est fini. C’est aussi le découragement, le marasme, le brouillard d’hiver qui enveloppe tout. C’est le sentiment de l’inefficacité, de la disproportion entre nos efforts et le résultat. La Bulgarie ? La Serbie ? Et Jean-Marc ! Ne serait-il pas parti là-bas ? Je crains. Et mes parents, et ma mère surtout, doivent-ils avoir la poitrine serrée à la pensée des siens dispersés au loin ! Et quelle issue surtout, quel aboutissement à tout cela ? » Il apprend peu après la mort de son frère Marc, prêtre-brancardier au 65e RI, tué devant Tahure en octobre 1915 ; il obtient ensuite des détails par un autre frère : « Marc est parti à l’attaque à l’est de Tahure, avec 4 compagnies. Il en est revenu l’effectif de 2 compagnies. Malgré les conseils du major, lui disant que là n’était pas sa place, étant infirmier, Marc avait tenu à en être. Il était, dit le major, très emballé. Il avait dit quelque temps avant que si les boches le prenaient, ils ne l’auraient pas vivant. » Un second frère est tué à la côte au Poivre à Verdun en avril 1916.

La batterie de l’auteur est installée à Verdun le 18 février 1916 juste avant la poussée allemande, mais placée à la droite de Vaux, elle participe peu à l’effort principal (24 février « journée relativement calme dans mon secteur »). Il y a toutefois évacuation précipitée du secteur le 25, réorganisation plus au sud, et J. M. Questel restera à Verdun jusqu’à l’été ; il participera ensuite à l’offensive de la Somme en juillet et août 1916. Il quitte le front le 8 avril 1917 pour la caserne de Dôle et une période de 10 mois à l’arrière, et malgré un retour dans une unité au front en novembre 1917, c’est à ce moment qu’il arrête ses notations : (p. 65) « Et je clos ici mon carnet de front, aujourd’hui dimanche de Quasimodo, étant de garde par une journée de pluie. »

Vincent Suard juin 2021

Longuet, Octave (1888-1944)

Octave Jean Baptiste Longuet est né le 19 octobre 1888 à Brest (Finistère) où son père était second maître mécanicien de 1ère classe sur le cuirassé garde-côte Le Vengeur. La famille vécut à Toulon et Bizerte au gré des affectations du père. Octave étudia aux Arts et Métiers d’Angers avant de faire le service militaire de 1909 à 1911, en partie en Tunisie. Il en sortit sous-lieutenant de réserve et fut mobilisé en août 1914 avec ce grade dans l’artillerie de défense des côtes. Après une période d’instruction au camp de Meucon, près de Vannes, sa batterie fut envoyée en Champagne pour la préparation d’artillerie de l’offensive du 25 septembre 1915. En Alsace, en secteur calme, de février à juin 1916. En appui de l’offensive de la Somme, de juin à décembre. A nouveau en Champagne et en Alsace, de décembre 1916 à mars 1918, et en Belgique jusqu’à l’armistice. Capitaine depuis le 18 avril 1918.

C’est le petit-fils du capitaine Longuet, Michel Delannoy, lui-même militaire de carrière, qui a retrouvé les 500 photos, dont 90 % sont bien légendées et dont la moitié ont été remarquablement reproduites dans le livre Capitaine Longuet, officier artilleur de la Grande Guerre, chez l’auteur (delmi83@sfr.fr), 2013, 227 pages, index des lieux et des matériels photographiés.

Le livre s’ouvre sur deux photos très originales. C’est d’abord un autochrome (le seul de la collection) représentant le lieutenant Longuet posant devant sa pièce, l’énorme 270 de côte en avril 1915. L’autre montre le départ de Brest de deux cuirassés, le 2 août 1914. Ensuite, le premier séjour en Champagne est particulièrement bien documenté. Les photos d’Octave Longuet montrent les mastodontes de l’ALGP (Artillerie Lourde à Grande Puissance), le grand nombre des serveurs (et d’abord des installateurs car, pour mettre en place un 270 de côte, il faut huit heures de travail de 15 hommes), les phases du chargement des pièces, les tirs. Et les résultats des tirs de ces pièces, et des autres, sur les forêts, les habitations, les tranchées. Les très bonnes photos de Longuet montrent les paysages dévastés, les tranchées en partie détruites, les abris de fortune, les tombes de soldats allemands et français parfaitement entretenues par les survivants, mais que l’artillerie ne peut évidemment respecter. Longuet n’était pas le seul photographe de la Grande Guerre et ses photos ne nous surprennent pas, dans l’ensemble, mais elles sont précisément situées : le Bois Sabot, la Tranchée de Cologne, le cimetière du Bois de Spandau, le Trou Bricot, la Maison Forestière, les ruines de Perthes-les-Hurlus. Sur les croix de bois du cimetière de la Maison Forestière, on distingue nettement le nom de plusieurs soldats du 80e régiment d’infanterie de Narbonne, que l’on pourrait identifier de plus près en consultant les fiches des morts pour la France sur le site Mémoire des Hommes.

Les photos d’Alsace représentent les parages de Thann sous la neige. On retrouve les engins de guerre dans la Somme où les photos montrent les différentes opérations du montage d’un 240 au nord de Bray en juillet 1916, avec les différents problèmes techniques rencontrés. On y voit encore le 305 de marine, l’obusier de 400, autres mastodontes, les troupes britanniques et les prisonniers allemands, un des premiers tanks anglais, et toujours des ruines, Curlu, Hem, la ferme de Monacu.

Octave Longuet se marie en mai 1919 ; il est démobilisé en juillet et reprend la vie civile dans diverses entreprises liées au bâtiment. Il ne dépasse pas le grade de capitaine dans la réserve : les notes de ses supérieurs rappellent ses « beaux services de guerre » mais regrettent qu’il ne fréquente pas les écoles de perfectionnement des officiers de réserve. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se trouve avec sa famille à Auriac en Dordogne lorsque, le 30 mars 1944, la Gestapo et 300 hommes de la division Brehmer de la Wehrmacht, à la recherche des maquis, investit le bourg, exécute Octave Longuet, son fils André, le maire de la commune et deux métayers espagnols, et brûle la maison.

Rémy Cazals