Le témoin

Othon Lehmann (1er janvier 1896 – Froeschwiller (Bas-Rhin) – 11 décembre 1968 – Epinal (Vosges)) est un jeune mosellan de 18 ans dont le père, de souche alsacienne, habitait Landau, quand la guerre se déclenche. Les premiers jours mêlent impressions militaires, ignorance de la situation et conscience du drame. Un mélange d’effervescence et d’inquiétude comme en témoigne ce tir sur un espion imaginaire (?) en gare de Landau mais aussi de doute déjà. Ainsi le maire de Landau doutant d’une grande victoire en constatant la prise de … 10 canons. Othon, qui a peur que la guerre se termine victorieuse sans lui, intègre enfin, fin août 1914, le 23e RI bavarois de Landau. Il démarre à Landau puis à Kaiserslautern une vie de caserne et de formation, dont les exercices sont difficiles sous les ordres d’un Kompagnie-Exerzieren, modèle de « véritable vieux soldat ». Il dit : « Je ne me souviens pas d’avoir vu un officier pendant mon séjour à Landau », (il refait d’ailleurs la même réflexion après plusieurs jours de première ligne). En effet, il précise que c’est au sous-officier qu’est confiée l’instruction du soldat brossant quelques tableaux divers de personnages représentatifs. Jeune, il est parti inconscient, confiant espérant avec sa mère « qu’on ne mettrait jamais de si jeunes gens en première ligne, qu’on nous emploierait plutôt pour transporter des munitions, du matériel, des malades… ». Après un mois d’instruction, il est feldmarschbereit, prêt à entrer en campagne. Le 6 novembre 1914, il est enfin dirigé sur le front et dit : « Nous ne chantions pas. (…) Au fond de nos cœurs, nous étions restés optimistes, ne croyant pas au triste sort qui planait au-dessus de nos têtes ». Le train qui l’emporte dépose le soldat à Comines (Belgique) puis, affecté à la 4e compagnie, il est dirigé dans un secteur « formant une chaîne de protection, véritable bastion avançant dans la ligne ennemie » en avant de la ferme du Eickhof (ferme des Trois-Chênes), à l’ouest de la ville. Au créneau, à la défense de la ferme, il prend corps avec le front et en découvre les dangers. Mais il dit : « Je n’avais pas peur ; je crois que je ne me rendais même pas compte de la situation. C’était peut-être très dangereux, peut-être rien du tout ! Pas un coup de fusil, aucune trace d’ennemi. En face de nous, il y avait probablement les mêmes « héros » qu’ici, c’est-à-dire de pauvres gamins sans expérience, déguisés en soldats ». La guerre commence toutefois de l’impressionner. A la vue d’un mort, il dit : « Jamais de ma vie, je n’oublierai la vision de ce beau mort ». Mais le créneau de nuit est fantasmagorique et il déclenche des fusillades, voyant des français dans des troncs de saule, et tuant probablement… une vache. Il se forme toutefois à la guerre, apprend à utiliser se pelle de tranchée « trop petite » (page 15) et expérimente la pitance immangeable et sans pain. Mais rapidement il commence à en éprouver la douleur sous l’omniprésence d’une déprimante artillerie, augmentée du froid et de la pluie. Il dit : « Mais nous étions déprimés et pas assez aguerris pour supporter de telles épreuves » (page 16). Il n’a à ce moment connu que 4 jours de première ligne pourtant. Il avoue avoir abattu un français ayant agi par imprudence (et pour lui manque d’expérience) mais avoir manqué d‘être tué en retour pour le même motif. Très en pointe, il semble oublié, sans ravitaillement, et souffre de la faim. Mais c’est bientôt l’attaque devant son front, impressionnante, terrible et meurtrière, à son avantage. Il dit : « La situation des assiégés était devenue intenable. Les Français sortirent sans arme, se rendirent et furent conduits vers l’arrière. Aucune violence sur eux. C’était la guerre sincère entre braves soldats de première ligne » (p. 21). Atteint d’une balle, il n’ose plus utiliser son fusil et tente de récupérer sans succès celui d’un mort qu’un soldat enterre. Le 14 novembre, pris dans un bombardement, il est blessé au dos par plusieurs éclats d’obus en protégeant un camarade, tous deux blottis dans le parapet d’une tranchée. Se sentant en sureté avec ses camarades et ne voulant pas les exposer au feu, il refuse d’abord son évacuation. Il dit : « Dans le danger de mort, dans les situations sombres de la bataille, les camarades sont toute notre vie, ce sont seulement eux qui comptent. Et si au commencement d’une bataille, on hésite, pour des raisons humaines, de tirer sur des hommes d’en face, tout sentiment de pitié ou de générosité nous abandonne dès qu’un camarade tombe ou est blessé à côté de nous » (p. 25). Il est finalement évacué à la nuit mais dois menacer de son revolver des « infirmiers froussards » qui se trompent de direction et partent vers l’ennemi. Doté d’un revolver civil acheté pour le front avant d’y arriver, ils le prennent pour un officier ! Arrivé à l’ambulance, il est hissé dans un fourgon sanitaire, veut encore aider un français en pantalon rouge, lui rappelant les images d’Epinal de son adolescence (évoquant ici la francophilie de sa famille, précisant « Du roi de Prusse, nous ne parlions jamais ») et la guerre de 1870. Evacué par trains, dans un desquels, par imprudence il manque de retourner au front, il échoue dans un hôpital où il souffre atrocement. Au printemps de 1915, il est dirigé sur le dépôt de son régiment, à Kaiserslautern et jugé « apte seulement pour le service de garnison » (p. 32) et employé au bureau de la Ersatzkompagnie. « Jamais je n’ai vu un seul de mes camarades du front. Peu à peu, j’ai appris que tous étaient morts dans les combats devant Ypres. Parmi mes camarades de chambre, 13 avaient subi l’examen du service militaire d’un an. De ces 13, je suis le seul survivant. Pendant mon temps de service au bureau de la compagnie, j’ai obtenu de temps en temps quelques renseignements sur la mort de mes camarades et les communiquer à leurs parents. C’est le seul service que j’ai pu rendre à ces malheureux » (p. 32). Il cite d’ailleurs parfois le nom de quelques-uns de ses camarades (cf. p. 19). 35 ans après sa blessure, des médecins ont découvert qu’un éclat d’obus se trouvait encore dans le dos d’Othon Lehmann.

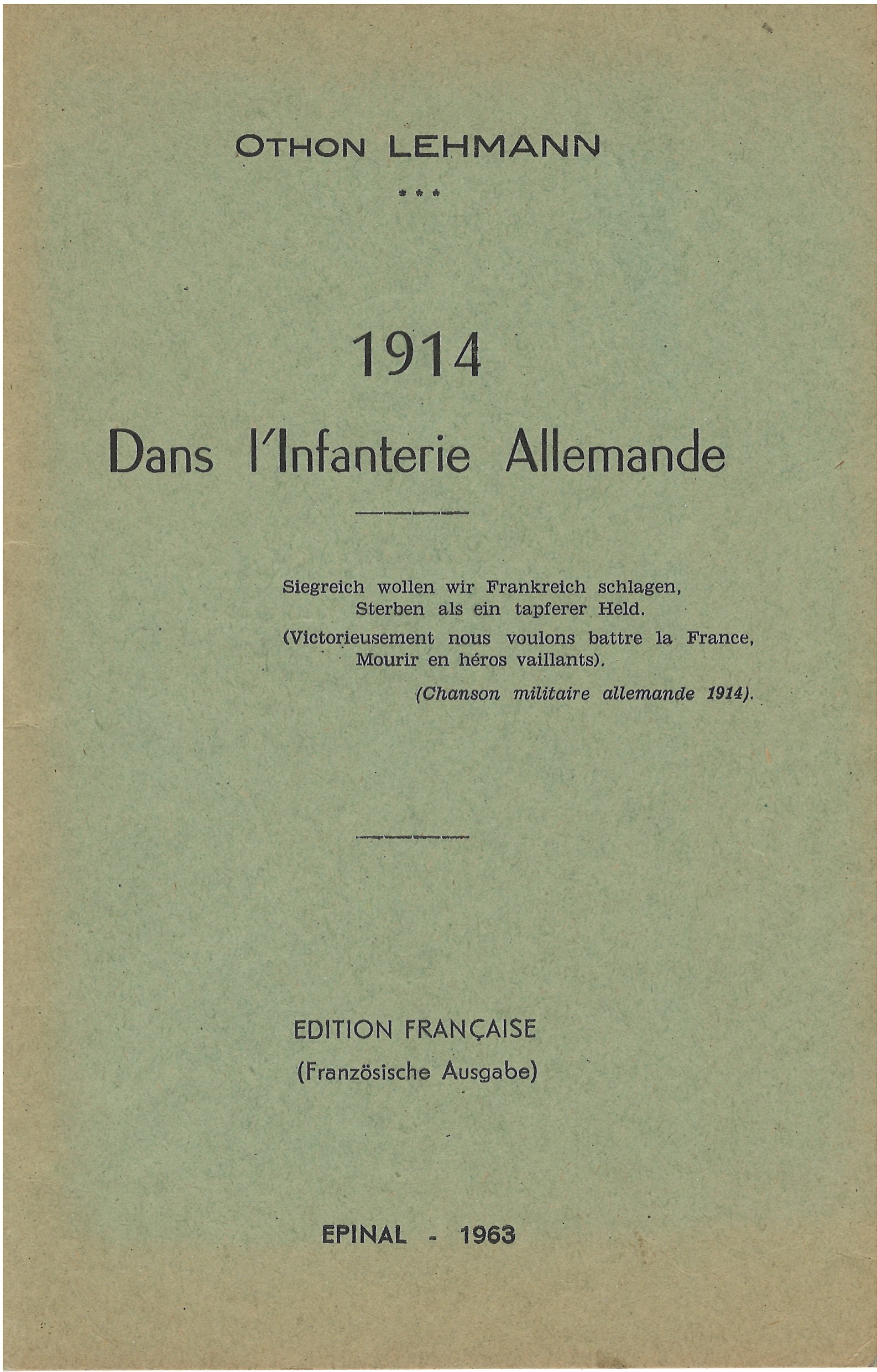

Othon Lehmann, 1914 dans l’infanterie allemande, Epinal, chez l’auteur, 1963, 33 p.

Le témoignage

Ce court ouvrage, souvenirs écrits par l’auteur en 1962 « sans jamais avoir rien noté » (p. 27), est simple et superficiel tout en étant relativement descriptif de sa place dans son minuscule morceau de front devant sa femme belge cominoise et des états psychologiques d’un jeune soldat sous l’uniforme feldgrau blessé après seulement 8 jours de front. Il renseigne peu sur sa position sociale mais semble indiquer en note finale avoir un équivalent de brevet supérieur. Il fait aussi montre d’une certaine francophilie qui pourrait s’expliquer en sa qualité de mosellan du nord, d’une commune, Reichshoffen, fortement marquée par la guerre de 1870. Sa narration se veut pédagogique, Lehmann traduisant systématiquement en français les termes militaires, uniformologiques ou techniques dont il a conservé voire expliqué en note la signification.

L’ouvrage n’est pas iconographié mais comporte un croquis et une carte de la ferme Eickhof, seul champ de bataille qu’il aie jamais connu. Se reporter à l’ouvrage pour son usage de terminologie allemande « de guerre » (organisation civile et militaire, uniformologie, usages, expressions, etc.).

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Parcours suivi par l’auteur : Landau – Kaiserslautern – frontière belge à Herbesthal – Liège – Lille – Comines (Belgique) – Eickhof / ferme des Trois-Chênes – Bruxelles – Dillingen an der Donau – Kaiserslautern.

Page 5 : Tableau d’une mobilisation à Landau qui l’impressionne (« Landau était le siège de deux régiments d’artillerie (n°5 et n°12), d’un régiment d’infanterie (n°18), du premier bataillon du 23ème RI, d’une formation de mitrailleuses et d’un dépôt de cavalerie (chevaux-légers) » (sic)).

6 : Voit les premiers blessés français dont certains portent des chaussures civiles vernies !

: Tir surréaliste sur espion sur un toit proche de la garde Landau, espionnite

7 : Couleur des uniformes, il touche le felgrau plus tard

8 : Liste des unités de Landau

9 : Poursuit sa formation à Kaiserslautern

18 : Pain surnommé Pumpernickel, dû à Napoléon qui l’avait donné à son cheval en disant « Bon pour Nickel » !

24 : A acheté avant de partir en guerre un revolver Hammerless

30 : Vue d’une dysenterie dans un train, expédients divers (bottes, casques puis « marche du train hors de la porte, retenus aux mains par des camarades ») pour déféquer

31 : Solution de Sublimé pour traiter sa blessure

Yann Prouillet, juillet 2023