Né de parents alsaciens à Rouffach en 1894, Félix Waag grandit à Sarreinsming en Lorraine annexée. Après un baccalauréat technique, il effectue à partir de septembre 1912 son service militaire en tant que volontaire annuel (privilège réservé aux bacheliers) au sein du 8e bataillon de chasseurs à pied de Sélestat. En 1913, il obtient le diplôme de garde forestier, mais préfère travailler dans les mines de charbon. La mobilisation générale d’août 1914 interrompt le stage qu’il effectue aux houillères de Forbach ; il est alors mobilisé en qualité de sous-officier au 17e régiment d’infanterie de Morhange. A la tête de sa section, il participe aux combats de Lorraine dans le secteur de Dieuze, au cours desquels il est blessé à la jambe par un éclat d’obus. D’abord transféré dans un hôpital près de Francfort, il achève sa convalescence au sein du bataillon de réserve de son régiment à Herford (Westphalie), puis bénéficie d’une permission. Accompagné de sa mère, il en profite pour rendre visite à son père mobilisé dans la réserve territoriale et stationné à Barr (Alsace). De retour à Herford, il est employé à former les recrues jusqu’en décembre 1914, puis rejoint son régiment sur le front de la Somme, près de Péronne. Fin janvier 1915, son régiment est transféré en Prusse orientale. Il y est décoré de la Croix de fer 2e classe, puis nommé sous-lieutenant. Le 27 août, il est blessé par balle lors du siège de Kaunas. On l’évacue vers l’hôpital militaire de Königsberg, puis il retourne à Herford et y reprend ses activités d’instructeur. Le 1er novembre, il est incorporé au 55e régiment d’infanterie de la Landwehr à Clèves. Jusqu’au 10 janvier 1916, il profite des charmes de cette ville en dehors de ses heures de formateur, puis est envoyé en Picardie dans le secteur des monts Saint-Aubin et du Plémont, assez calme à ce moment. Il y commande la compagnie pendant les permissions de son commandant. Au début de l’année 1917, il se distingue lors d’offensives ennemies, ce qui lui vaut d’être décoré de la Croix de fer 1ère classe. Vers le 20 mars, il repart pour le front oriental, en direction de la Galicie où il stationne jusque fin 1917. Il y assiste à un mouvement de fraternisation des troupes russes : « nous acceptâmes naturellement » (p.41), ce qui était moins du goût de sa hiérarchie qui y coupa court. En juin, il est temporairement détaché dans une compagnie de lance-mines. En juillet, il a l’honneur d’être félicité par l’empereur Guillaume II en personne, qui, lors du passage en revue de sa compagnie, s’arrêta à sa hauteur en apercevant sa Croix de fer. De la fin novembre 1917 à janvier 1918, il suit des cours pour devenir commandant de compagnie. A partir de janvier, il participe à l’occupation allemande d’anciens territoires russes : il commande la garnison militaire dans le secteur de Genitschesk (nord-est de la Crimée). Détenant le pouvoir militaire, il fréquente l’élite locale et profite de conditions de vie agréables jusqu’au 19 avril 1918, date à laquelle il est à nouveau muté sur le front occidental. Comme d’autres officiers rapatriés, il bénéficie d’abord d’une permission de huit jours à Cologne, puis d’une période d’exercice dans un camp d’entraînement à Gand en Belgique. Là, il constate avec effroi des comportements d’insubordination parmi les nouvelles recrues. Le 2 juillet, il est affecté comme chef de compagnie au 60e IR, et parcourt dès lors le front « partout où ça chauffait » (p.52). Vers la fin de juillet 1918, il est blessé par balle à l’aisselle près de Fresnoy-lès-Roye, emmené à l’hôpital militaire de Saint-Quentin puis transféré à Fribourg. Le 24 août, il est envoyé pour un mois de convalescence à Badenweiler, une station thermale de Forêt-Noire. Son avant-bras gauche demeurant à moitié paralysé, il part subir un traitement par électrochocs à l’hôpital d’Eisenach (Thuringe). Le 21 octobre, il est de retour à Wissembourg, sa nouvelle ville de garnison, et le 27 il obtient une permission. Celle-ci lui permet à la fois d’observer en civil le mouvement révolutionnaire à Sarreguemines, et d’apprendre l’armistice à domicile. Il se rend dès lors à sa caserne pour se faire démobiliser et perçoit du même coup sa solde de novembre. Plusieurs jours plus tard, les troupes françaises arrivent dans son village ; il y assiste avec un camarade en permission, et note à ce propos : « nous les regardions passer avec des sentiments mitigés » (p.55). Commencent alors pour lui les tracasseries avec les autorités militaires françaises à cause de ses états de service en qualité d’officier de l’armée allemande : des soldats français viennent le chercher pour le conduire auprès de leur état-major puis le transférer à la citadelle de Bitche, où se trouvent déjà rassemblés d’autres officiers lorrains. Tous sont soumis aux mêmes interrogatoires, qui consistent notamment à élucider la raison pour laquelle ils sont devenus officiers et pourquoi ils n’ont pas cherché à déserter. A cela Waag répond qu’il détient le baccalauréat allemand et qu’il n’a jamais eu aucune relation avec la France. Il demeure ainsi huit jours à Bitche, puis deux jours au fort de Saint-Julien de Metz avant d’être libéré. En 1919, il se verra finalement attribuer par les commissions de triage une carte d’identité A comme descendant d’Alsaciens français avant 1871. [Des commissions de triage ont été mises en œuvre pour classer la population des provinces reconquises selon des critères nationaux, empruntant à la tradition allemande du droit du sang. Quatre types de cartes d’identité sont crées à cet effet : la carte A est attribuée aux descendants de familles déjà établies en Alsace-Lorraine avant 1871, la carte B à ceux dont l’un des parents est étranger, la carte C aux habitants nés de parents étrangers « alliés », et la carte D aux étrangers de pays ennemis comme l’Allemagne ou l’Autriche, et à leurs descendants.] La même année, il entre dans l’administration des douanes, mais en démissionne dès 1923, déçu de voir son avancement freiné par rapport à celui de ses collègues « Français de l’intérieur ». [Cette expression qui subsiste encore aujourd’hui désigne les habitants des provinces de la France dans ses frontières d’avant 1918, par opposition aux Alsaciens-Lorrains. Les différences de traitement entre ces Français venus travailler dans les administrations des provinces recouvrées en 1919 et les fonctionnaires alsaciens-lorrains sont un des facteurs du « malaise alsacien » qui culmine au milieu des années 1920.] Entre-temps, il épouse Louise Nilès en 1921, avec qui il aura deux enfants nés respectivement en 1923 et 1930. En 1926, il entre comme porion à la Société Métallurgique de Knuttange puis est embauché en 1931 par l’entreprise de construction Dietsch pour diriger les travaux de l’ouvrage fortifié de Drachenbronn sur la Ligne Maginot. Le 2 septembre 1939, il est mobilisé comme soldat de 2e classe dans la réserve et affecté en tant que technicien sur la Ligne Maginot à Forbach. Après l’annexion de fait de l’Alsace-Moselle par le IIIe Reich, il est sollicité en tant qu’ex-officier allemand pour adhérer au parti nazi, mais il décline, considérant qu’il ne s’agit pas des mêmes Allemands qu’en 1918. De son côté, son fils aîné tente de se soustraire à l’incorporation de force dans l’armée allemande, mais en vain ; il fait finalement partie des 130 000 « Malgré-Nous » de la Seconde Guerre mondiale. Retraité en 1959, Félix Waag décède à Thionville en 1989.

Félix Waag a rédigé ses mémoires de guerre à l’âge de 89 ans, entre mai et juin 1983, à la demande de son petit-fils François Waag. Ce dernier, professeur d’histoire-géographie et militant autonomiste, est à l’origine de leur publication (Les Deux Félix. 1914-1918 vu par un combattant d’Alsace-Lorraine, Do Bentzinger, Colmar, 2005, 128 p.). En outre, il en rédige l’avant-propos, l’appareil de notes ainsi qu’une partie introductive et conclusive replaçant le récit de Félix Waag dans le temps long de l’histoire familiale. L’ouvrage est préfacé par l’essayiste autonomiste Bernard Wittmann, qui retrace sous une forme partisane l’histoire de la Première Guerre mondiale en Alsace. Enfin, nombreuses photographies et documents sont reproduits et commentés en annexe.

Outre ses propres souvenirs, Félix Waag s’est appuyé sur sa feuille d’état de services pour reconstituer la trame chronologique, et sans doute aussi sur de la correspondance d’époque. C’est sans doute ce qui explique qu’en dehors de ses mouvements successifs et des anecdotes, le récit se révèle assez pauvre en ce qui concerne sa participation aux opérations militaires : il n’en donne qu’un survol rapide, ce qui est regrettable car il est rare de disposer du point de vue d’un officier alsacien-lorrain de l’armée allemande. Il semble avoir répondu à ses obligations militaires avec un certain sens du devoir. Par la suite, sa vie durant, il a conservé avec une certaine fierté les marques de reconnaissance de sa hiérarchie, comme le certificat de son général d’armée ou les photographies de sa rencontre avec Guillaume II, qui figurent en annexe de l’ouvrage. A la fin de la guerre, il ne semble pas opposé au retour de l’Alsace-Lorraine à la France, mais il accepte mal de se voir reprocher d’avoir servi dans son armée légitime. Maîtrisant assez bien le français depuis le lycée, il semble n’être ni un grand défenseur de la cause impériale allemande, ni un francophile. Comme nombre d’Alsaciens-Lorrains peu politisés, il est surtout attaché à sa petite patrie (Heimat), dont le sort allemand ou français ne lui importe que peu, aussi longtemps que cela n’interagisse pas défavorablement sur sa propre vie. C’est pourquoi après-guerre il se rapproche peu à peu du mouvement autonomiste alsacien, déçu par une politique d’assimilation française dont il a le sentiment d’être victime.

Raphaël GEORGES, avril 2013.

Campagne, Louis-Benjamin (1872- ?)

Le Chemin des Croix 1914-1918, du colonel Campagne, Tallandier, 1930 (369 p.) est un livre estimable. Ne cachant pas des opinions bien arrêtées, il est subjectif comme doit l’être un témoignage, et il apporte des informations intéressantes (même si elles ne sont pas bien datées). Mais il ne dit rien de la biographie de l’auteur, même pas son prénom. Une patiente recherche, avec l’aide de Thierry Hardier et Yann Prouillet, a donné quelques résultats. Louis-Benjamin Campagne est né à Biarritz le 6 mars 1872 d’un père maître d’hôtel et d’une mère sans profession. Engagé volontaire en 1891, il est sorti de Saint-Cyr pour être affecté au 143e RI. Marié en 1899. Capitaine au 107e RI en 1908, puis commandant en 1915. En avril 1917, il est nommé à la tête du 78e RI dans la même 23e DI et, vers la fin de l’année, il est envoyé en Italie. Je n’ai pu connaître la date de son décès, faute de mention marginale sur l’acte de naissance mis en ligne par les AD des Pyrénées-Atlantiques. Il y a sans doute d’autres pistes et je suis preneur de toute information nouvelle.

Son récit du début de la guerre mêle remarques justes et affirmations péremptoires. D’un côté, voici les « mitrailleuses qui rendaient vaine toute tentative d’abordage à la baïonnette », ou des Français qui tirent par erreur sur des voitures de ravitaillement françaises. De l’autre, des diatribes contre le gouvernement, les députés, les mercantis, et la satisfaction de voir Joffre envoyer « bouler, d’un mouvement de ses larges épaules, parlementaires et politiciens ». Noël 1914 : « Sur les tranchées, un ténor chantait « Minuit, chrétiens… » En face, ils en appelaient par des cantiques au vieux Dieu allemand, le dieu barbare fait à l’image sanglante du « Seigneur de la guerre », Guillaume II. » Une trêve tacite avait déjà eu lieu, fin septembre, du côté de Reims, après une attaque : « Le terrain est couvert de cadavres et aussi de blessés que des équipes du 78e et nos brancardiers sont encore en train de relever quand le jour reparaît. L’ennemi envoie un coup de canon « de semonce » pour nous arrêter, puis il se décide à laisser faire. » L’année suivante, Campagne décrit les inondations suivies de fraternisations de décembre en Artois : « L’ennemi n’était pas mieux loti et toute guerre était suspendue, sauf la lutte contre la boue. » Un autre régiment que le sien, « à la faveur de cet armistice forcé, avait engagé des conversations avec ceux d’en face. De poste à poste on avait causé, lancé du pain en échange du tabac. » Un phénomène bien connu. Mais, ici, les suites sont vues d’en haut. Campagne dit qu’on a décacheté toute la correspondance pour la contrôler ; qu’il a fait bientôt « redescendre tout le monde dans la fange » et fait tirer un coup de semonce pour dissuader des officiers ennemis de se montrer. Lorsqu’un homme et un sergent discutent encore avec les Allemands qui s’étonnent du changement d’attitude, ils sont pincés par un lieutenant et traduits en conseil de guerre, et leur officier aussi. Campagne raconte alors comment il fait acquitter l’officier, mais ne dit rien des deux hommes.

Pendant la période du « grignotage », Campagne critique une tactique qui, en usant l’adversaire, a aussi pour résultat « de nous user nous-mêmes ». Il expose le dilemme du chef : obéir à des ordres stupides ou protéger la vie des hommes dont il a la responsabilité ? Il ne condamne pas le fait qu’un commandant de CA ait été conspué. Il trouve ridicule la légende d’un dessin paru dans L’Illustration montrant un « officier calmant ses hommes impatients d’attaquer » ; et aussi un chef « se complaisant dans le langage le plus trivial assaisonné de tous les termes d’argot dont l’arrière nous attribuait le constant usage ».

Après Verdun et avant la Somme, il passe en secteur tranquille du côté de Soupir, dans l’Aisne. Vient la « crise morale » dont il se félicite de n’être pas témoin direct, mais dont il présente les causes : un moral en baisse depuis quelque temps ; l’offensive d’avril qui rend la crise plus aiguë ; l’ivresse, la fatigue, les injustices, le cafard, la campagne pacifiste. Il est heureux de la nomination de Pétain, mais n’apprécie pas « la petite guerre » des coups de main dont l’objectif véritable n’est pas de rechercher des renseignement sur l’ennemi, mais de « nous tenir, et tenir l’ennemi en haleine ». Caporetto est, d’après lui, le résultat de la même propagande, contre laquelle s’élève heureusement « le souffle ardent » de D’Annunzio dont il cite un long texte sans en souligner la tragique bêtise : « Il y a des mères italiennes, bénies entre toutes les femmes par le Dieu des Armées, qui regrettent de n’avoir qu’un, deux, trois fils à sacrifier. » Plusieurs chapitres sont consacrés à la description du front italien (un des rares textes qui traduit correctement « il Piave » par « le Piave »). Ils montrent l’accueil cordial des Italiens malgré les réticences du clergé : « Nous passions pour des Républicains farouches et anticléricaux. »

Le colonel Campagne était, lui, un farouche adversaire de la Ligue des Droits de l’Homme ! Un paragraphe doit être cité, pour conclure cette brève notice et bien définir notre témoin : « La Ligue des Droits de l’Homme paraît avoir été créée dans les temps pour saboter l’armée française à l’occasion d’un vulgaire procès de trahison. Il faut lui rendre cette justice qu’elle n’a jamais failli à cette mission. Les tribunaux militaires de la Grande Guerre lui ont paru un objectif de choix. Elle les a attaqués avec une admirable ténacité. »

Rémy Cazals

Caujolle, Louis (1888-1960)

Son père était professeur d’allemand ; lui-même, né à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées) le 16 janvier 1888, devient agrégé d’allemand. Fiancé en 1914, il se marie en août 1917. Son témoignage publié est tiré de son manuscrit « Mes mémoires de guerre 1914-1918 et 1939-1940 », rédigé tardivement comme le montrent plusieurs indices, en particulier la mention du maréchal Pétain en 1917. Il y avait sans doute des notes au jour le jour, dont la succession des dates a été conservée pour certaines périodes, et pas pour d’autres. Dans tous les cas, on a l’impression que le témoignage a été lissé avec affirmation répétée d’un patriotisme sans hésitation ni murmure, attitude peu vraisemblable chez un combattant des tranchées, mais construite par la suite à partir d’un parcours particulier.

Lors de la mobilisation, il est caporal au 83e RI de Toulouse. Face à « l’agression brutale de l’Allemagne », il écrit que « le Pays se redresse plus fier et plus fort que jamais et se prépare à tous les sacrifices pour défendre son sol et sa liberté ». Dans l’enthousiasme général, le 83 part, la fleur au fusil. Caujolle aligne quelques poncifs : territoriaux à barbe blanche ; quantité d’espions allemands qui rôdent en France. Le 8 août est le plus beau jour de sa vie : « L’Alsace est à nous. » En marche vers le nord, ses chaussures lui abîment les pieds, ce qui le handicape lors de la bataille de Bertrix où le régiment est fauché par les mitrailleuses. Il est évacué vers Saint-Gaudens où il critique les embusqués qui ne veulent pas monter. Il dit qu’il est envoyé, sans l’avoir sollicité, comme sergent instructeur à l’école des élèves aspirants de Toulouse, avec la noble mission de former des officiers dont on a tant besoin. Il y reste jusqu’en février 1915, étant lui-même nommé aspirant. Il retourne au front en avril au 209e d’Agen et découvre la guerre de tranchées le 5 mai devant Arras. Certes les attaques n’apportent que massacres inutiles. Mais : « Les grands et nobles sentiments que mes parents ont fait naître dans mon âme prennent maintenant une netteté et une force inaccoutumée. Je sens tout ce qu’il faudrait pour créer une France rajeunie, vigoureuse, ardente, vaillante, digne de son glorieux passé, débarrassée de tous ces sales politicards arrivistes et sectaires qui l’ont désunie et ont failli par négligence, veulerie ou faux idéalisme humanitaire, la conduire à la ruine » (sentiments du 19 mai 1915 ou du 6 février 1934 ?). Il cite Péguy, Psichari et Barrès ; il fait des conférences sur le pangermanisme.

À plusieurs reprises, il affirme que ses chefs sont très contents de lui, mais il se dit écœuré par la distribution des croix à des incapables et des froussards parce qu’ils savent faire la cour ou parce qu’ils sont d’Agen. Il note que les permissionnaires sont découragés par les scandales qu’ils ont vus à l’arrière. On utilise ses compétences de la vie civile pour envoyer dans les petits postes allemands des lettres participant de la guerre psychologique. En décembre 1915 en Artois, on s’attendrait à voir tomber la pluie pendant des jours entiers, jusqu’à l’inondation des tranchées et à la fraternisation que tant d’autres ont pu constater. Mais pas Caujolle. Cela correspond à une période lissée où peu de dates sont précisées.

En janvier 16, il est blessé par éclats d’obus et envoyé à l’arrière. En août, rétabli, il est détaché au 2e bureau de l’état-major de la 158e DI. Il vient souvent en première ligne pour effectuer des observations, mais il regagne ensuite son confort. Il écrit qu’il réclame à plusieurs reprises son retour dans une unité combattante, mais en vain. Lors de l’offensive du 16 avril 1917, il est nommé chef du 2e bureau de la division. L’attaque connaît l’échec. Le journal de Caujolle passe du 19 avril au 13 mai sans notes. Le 27 mai, il évoque la « révolte des soldats dans les trois régiments de notre division ». Ils viennent d’être relevés, ils croient pouvoir bénéficier d’un repos, on leur donne l’ordre de remonter en ligne en renfort. C’est alors une « explosion de colère qui trouve un terrain préparé par une perfide propagande antimilitante [antimilitaire ? antimilitariste ?], antipatriotique, qui depuis quelque temps intoxique notre armée ». Opinion d’un officier d’état-major qui semble bien loin des poilus ; peut-être, aussi, loin dans le temps car il ne faut pas oublier que Caujolle écrit vingt ans plus tard. C’est ici qu’il parle à trois reprises du maréchal Pétain ; qu’il évoque une 5e colonne d’agents payés par l’ennemi ; qu’il précise qu’il s’agit de propagande communiste ; qu’il mélange dans la même catégorie des « journaux défaitistes inspirés par l’ennemi » La Gazette des Ardennes et Le Bonnet rouge. Une note intempestive du présentateur vient encore aggraver la confusion en annonçant que Bolo Pacha a été condamné à mort en février 1919, alors qu’il a été fusillé le 17 avril 1918.

En novembre 1917, Caujolle monte un échelon de plus en entrant à l’état-major de la 3e armée à Noyon. Il se spécialise dans la cartographie à partir de photos aériennes et souligne que tout le monde le félicite pour son travail. Sur les épisodes de 1918, offensives allemandes et contre-offensive alliée, il n’écrit que des pages d’histoire générale et non de témoignage personnel. Jusqu’à l’entrée triomphale en Alsace, jour de gloire bien arrivé. Après l’armistice, il est nommé professeur d’allemand à Saint-Cyr, puis entreprend une carrière civile en lycée.

RC

*Louis Caujolle, Mémoires de Guerre 1914-1918, s. l., éditions Gascogne, 2011, 217 p., illustrations (dessins et aquarelles de l’auteur).

Bouignol, Maurice (1891-1918)

Ses parents sont originaires de l’Ariège et du Quercy mais, au hasard de la carrière de professeur de lettres de son père, Maurice est né à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) le 16 janvier 1891. Normalien, agrégé, il est sous-lieutenant au 249e RI en 1914, blessé le 20 septembre au Chemin des Dames, après avoir connu Charleroi et la Marne. Il a écrit des poèmes inspirés par la vie des combattants (par exemple : « Douaumont »), que la comtesse de Noailles trouvait magnifiques. Il était soutenu par un amour « interdit » pour une cousine bien plus âgée, morte en 1917. Lui-même fut tué au 39e RI dans la Somme, à Rubescourt, le 26 avril 1918.

RC

*Biographie et choix de poèmes dans Maurice Greslé-Bouignol, « Maurice Bouignol, poète et combattant », in Revue du Tarn, n° 196, hiver 2004, p. 597-633.

Mahé, Charles (1875-1915)

Le capitaine Charles Mahé au 48e régiment d’infanterie de Guingamp,

Carnets et lettres de guerre (août 1914 – 9 mai 1915),

Bretagne 14-18, Juin 2006, 59 pages 21×29,5, ISBN : 2-913518-38-9

Reliure souple, iconographie.

L’auteur.

Charles Mahé était un officier issu du corps, engagé volontaire comme simple soldat en 1893, à l’âge de 18 ans, promu capitaine en 1913. Il était parti au front dès le 5 août 1914 comme commandant de compagnie au sein du 48e régiment d’infanterie de Guingamp et avait participé ou assisté aux offensives de Belgique des 21 et 22 août 1914, avant de subir la retraite. À Lemé, le 29 août, pendant la bataille de Guise, il est blessé et évacué. Il rejoint son régiment le 20 octobre, pas sur le Rhin comme il l’espérait mais dans le dispositif de défense d’Arras. Il va y vivre la guerre de tranchée qui « pourrit les hommes » pendant de longs mois, jusqu’à la fatidique offensive du 9 mai 1915. À l’est de Roclincourt, dans le secteur de la ferme de Chantecler, il tombait et disparaissait à la tête de sa 11e compagnie. Son corps ne fut pas retrouvé, malgré les interrogations de sa famille pendant la guerre et les recherches de son beau-frère, le lieutenant Jean-Baptiste Belleil, après la guerre. Il est considéré comme disparu et ses restes reposent probablement dans une fosse commune de la nécropole de N.D. de Lorette ou d’un des nombreux cimetières militaires de cette région d’Artois. Et pourtant, ce corps fut identifié par des Allemands dans les lignes desquels il était tombé, et ses papiers furent conservés par eux. En effet, après la guerre, son carnet de guerre fut restitué à la famille dans des conditions assez étonnantes que nous narre Pierre Belleil, son neveu, dépositaire et gardien des archives de Charles Mahé.

Le témoignage.

Dans le petit ouvrage a été repris intégralement le carnet du capitaine Mahé. Celui-ci le remplissait chaque jour, d’une écriture fine et nerveuse. Le 8 mai 1915, le crayon à papier trace quelques dernières lignes plus grossières, ponctuées par un point d’interrogation et 4 points d’exclamation. Inquiétude sûrement, prémonition, nous ne le savons.

Outre la relation journalière de la guerre, rédigée de manière souvent télégraphique, sans souci de style ou de forme, on y trouve l’énumération des cadres et des hommes de sa compagnie, section par section, et même, au début de la guerre, escouade par escouade (avec même la profession » utile » et le sort de certains de ces soldats). Il lui servait aussi de manuel d’allemand avec une transcription de mots, de phrases et de règles grammaticales. Quelques relevés comptables et même de petits essais rimés ( » Ainsi que des petits canetons/ Sans répit nous barbotons/ Depuis 12 à 15 semaines/ Plus souvent couchés que debout, dans la boue… »).

Nous avons placé en encadré, entre les chroniques quotidiennes du carnet, des lettres envoyées à la famille et conservées par celle-ci. Nous voyons ainsi le décalage entre la lettre, où il ne faut pas tout décrire pour ne pas inquiéter … ou être censuré, et le carnet, confident discret de toutes les heures, sombres ou plus gaies, et de toutes les rancoeurs ou critiques.

À la fin du carnet, ont été ajoutés divers documents : l’échange de correspondances entre la famille inquiète sur le sort du capitaine et sa hiérarchie régimentaire, l’émouvant petit » testament « , griffonné à la fin du carnet et qui a sans doute permis de retrouver la famille, les états de service de Charles Mahé, une relation historique du combat du 48e RI à Chantecler où le capitaine Mahé est cité.

René Richard

Ledeux, Maurice (1893-1918)

Maurice LEDEUX, Correspondances,

Lettres de Maurice Ledeux, sous-lieutenant au 330ème R.I. (août 1914-mars 1917),

Bretagne 14-18, avril 2007, 310 pages 21×29,5

Reliure souple, quelques clichés, dessins ou cartes. ISBN : 2-913518-40-0

1 – L’auteur.

Maurice Ledeux, étudiant ecclésiastique, né à Vitré (I-et-V) le 13 juillet 1893, était au service militaire à la déclaration de guerre. Il part pour la frontière avec le 130ème R.I. de Mayenne. Blessé au combat de Mangiennes, il est ensuite affecté au 330e RI qu’il rejoint début novembre 1914 dans la Woëvre, dans le secteur d’Etain-Fresnes. Nommé sous-lieutenant, il fera toute la campagne avec ce régiment avant de tomber, le 20 août 1918, au combat du Mont de Choisy, près de Noyon.

2 – L’ouvrage.

Pendant toutes ses années de front, Maurice Ledeux écrira une, sinon 2 ou 3 lettres par jour, à ses parents, commerçants aisés de Vitré dont il était l’unique fils, à sa seule sœur ou à sa grand-mère. Ce lot de 695 lettres, conservé dans deux albums, a été sauvé lors d’une vente et elles ont été confiées à l’association Bretagne 14-18 qui les a reprises intégralement. La correspondance s’arrête le 31 mars 1917.

3 – Le témoignage.

Les lettres s’étendent donc de la période du 1er août 1914 au 31 mars 1917. Maurice Ledeux se pose en épistolier d’une fécondité impressionnante. Aux lettres quasi-quotidiennes à son père, à sa mère ou à sa sœur, quelques soient l’endroit et les circonstances de l’instant, il faut ajouter les courriers qu’il échangeait avec les autres membres de la famille, les amis, les anciens professeurs, les relations familiales … Écrire était manifestement pour lui le moyen de tenir et il ne fait que très rarement état d’un quelconque cafard.

Maurice Ledeux se présente comme un patriote fervent, anti-allemand. Sa foi en Dieu lui permet de supporter toutes les misères du soldat à la guerre et il est convaincu de l’intense nécessité de la prière pour aller vers la victoire et donc vers la paix.

D’après sa correspondance, il apparaît comme un jeune homme de santé fragile, surveillant de près ses dysfonctionnements internes et en rendant compte à la famille, se soignant au front comme il le faisait à la maison, recevant de Vitré tous les médicaments nécessaires. Sa famille pourvoira très largement au complément de nourriture par d’importants ravitaillements en de multiples colis alimentaires et autres, que la Maison Potin familiale assurera régulièrement à son cher Maurice.

L’essentiel de chaque lettre est consacré à des échanges strictement familiaux et domestiques (santé des uns et des autres, nourriture, hygiène, vêtements …) ou à la spiritualité (famille très religieuse). Il ne s’étend pas sur les combats ou sur les relations dans les tranchées ou aux cantonnements. Pourtant, il appartiendra de novembre 1914 au 20 août 1918 au 330e RI de Mayenne, régiment qui fit partie de la Division de marche de Verdun longtemps en position dans la Woëvre, dans le secteur de Fresnes-en Woëvre, devant Marchéville, là où tomba Louis Pergaud, le 8 avril 1915. Le très bon carnet d’Auguste Georget, autre instituteur public, incorporé au même 330ème R.I. et tombé en ce même lieu le 13 avril, montre en effet qu’en ce seul secteur, les affrontements furent, chaque jour, meurtriers (Publié en plusieurs parties par l’Oribus de Laval, numéros 2, 3, 4, 5, 6 de mars 1981 à juin 1982). Pour le 13 avril, Maurice Ledeux écrit sobrement : « Hier, nous avons été aux tranchées et prononcé une attaque, Pendant des heures, nous avons été sous le feu de l’ennemi, nous en avons reçu des marmites … Le régiment compte quelques tués et blessés. » – dans la réalité le régiment déplora pour cette journée 40 tués, 150 blessés et 16 disparus – Sur la Somme, le 17 juillet 1916, alors que le régiment est durement engagé : « Je suis heureux que ma compagnie ait été relevée des premières lignes car il n’y fait pas bon. Et, pour quatre jours, nous avons pu nous en tirer sans trop de mal. » Il cherche manifestement à ne pas inquiéter les siens. Et il en sera ainsi pendant toute la guerre, dans toutes ses lettres. Maurice Ledeux, quand on le lit, donne l’impression de vivre dans la guerre ou même en marge mais de ne point la faire.

René Richard

Vuillermet, Charles (1890-1918)

1. Le témoin

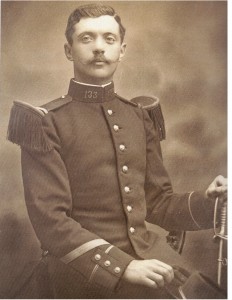

Charles Vuillermet photographié en atelier à Belley à la veille de la Grande Guerre (page 30)

Charles Vuillermet naît le 12 janvier 1890 à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) d’une famille franco-suisse dont nombre de membres sont des artistes reconnus. Son grand-père est photographe, comme son père, Constant Vuillermet, qui a épousé épouse une Thononaise, Marie Chavanne qui a repris l’atelier familial. Le couple aura cinq enfants : André en 1879, Catherine en 1881, Antoinette en 1886, Charles en 1890 et Joseph en 1896. Ce dernier, 2e classe au 3e zouaves, est tué le 26 octobre 1918 dans les Ardennes. Evoluant « des deux côtés du lac » Léman dans un milieu cultivé et bourgeois, Charles est initié au dessin et à la peinture dans une éducation stricte. Il fait ses études au collège Saint-Joseph de Thonon puis se destine lui aussi à la photographie. Il voyage beaucoup ; en 1910, il a un atelier à Lausanne puis vit à Vichy puis Paris où, en 1911, il est rattrapé par ses obligations militaires. Le 9 octobre de cette année, il est incorporé à 133e RI de Belley (Ain). Promu caporal le 12 avril 1912 et sergent le 25 septembre suivant, l’artiste en devenir change de voie et s’engage dans la vie militaire comme sous-officier le 17 avril 1913. Il se spécialise alors dans l’emploi des mitrailleuses et est affecté à la section du 2e bataillon. En juin 1914, le régiment est en manœuvres lorsque survient la mobilisation générale. Il est donc avec son homologue de la 82e brigade d’infanterie, le 23e RI immédiatement prêt à rejoindre la frontière comme régiment de couverture. C’est ainsi qu’on le retrouve au sein de la 41e division sur les cols vosgiens dès le 5 août 1914. A la suite des combats pour la reprise de la Fontenelle (Vosges) en juillet 1915, Vuillermet est nommé sous-lieutenant à titre temporaire (le 28) et adjoint au commandant de la 2e compagnie de mitrailleuses en mars 1916. Il passe lieutenant à titre temporaire en octobre 1916 puis à titre définitif, commandant la 1ère compagnie de mitrailleuses, au 1er juillet 1917, après l’affaire de la mutinerie des 1er et 2 juin à Ville-en-Tardenois (Marne). C’est à ce grade qu’il est tué le 2 juin 1918 à Bussiares dans l’Aisne lors de la retraite de l’Ourcq au Clignon.

2. Le témoignage

Perrier, Michel, Charles Vuillermet (1890-1918). Carnets et dessins d’un officier savoyard dans la Grande Guerre, Annecy, Le Vieil Annecy, 2012, 207 pages.

Charles Vuillermet est engagé dans la carrière militaire à la déclaration de guerre, avec la spécialité de mitrailleur. Son parcours est donc celui d’un sous-officier qui monte les grades par sa valeur militaire au sein d’un même régiment. Il occupe dans un premier temps les cols vosgiens et l’Alsace et la cristallisation du front à l’Est l’amène à « tenir » le secteur de la Fontenelle d’octobre 1914 à juin 1916. C’est la majeure partie de la couverture chronologique contenue dans le carnet de guerre de 96 pages qu’il tient du 1er août 1914 au 30 septembre 1916. L’affaire de la mutinerie de juin 1917 va entraîner pour le 133e de nombreuses sanctions, dont la dispersion des officiers considérés comme fautifs. Lui va hériter de cette situation du commandement d’une compagnie de mitrailleuses. Ayant abandonné son carnet à cette date, l’empreint documentaire effectué par Michel Perrier, le présentateur du legs de Charles Vuillermet, retrace son parcours par des courriers échangés avec sa famille et son frère Joseph. Dès lors, les quelques éléments que Charles donne dans ses écrits sont confrontés au JMO, aux historiques divisionnaire et régimentaire et à d’autres témoins du « Régiment des Lions » tels Joseph-Laurent Fénix ou les officiers que sont les docteurs Joseph Saint-Pierre, Frantz Adam, André Cornet-Auquier ou Louis de Corcelles [1], afin de combler les vides dans le témoignage de Vuillermet. L’ensemble est ponctué de dessins et de photographies de l’auteur, formant un corpus assez large de représentations issus du témoin.

3. Analyse

La première lettre permettant de sonder la vision de la guerre de Charles Vuillermet est datée du 12 septembre 1914, dans laquelle il confie : « Depuis la déclaration de guerre nous n’avons cessé de combattre. (…) Je vous assure que la guerre est une chose horrible, il y a des choses qui ne peuvent s’écrire, mais celui qui combat passe par des transes inexprimables quand les obus et les balles pleuvent de tout côté, et que l’on voit tomber ses camarades et cela pas un jour mais 8 ou 10 jours de suite et sans recevoir de troupes fraîches. Enfin je n’espère qu’une chose, avoir le bonheur d’en réchapper (…) » page 40. Confronté à la violence et à sa mort possible, il revient sur ce sentiment : « (…) si j’ai le bonheur de finir la guerre j’espère éclaircir bien des choses à mon sujet. Malgré tous les dangers que nous encourrons chaque jour je conserve bon espoir de revoir Thonon » (page 45) et estime la guerre à encore quelques mois en octobre 1914. Il s’aguerrit au feu et dénonce même la monotonie d’un front cristallisé à l’hiver 1914-1915, espérant obtenir rapidement « l’écrasement de ces vilains teutons » (page 48). Au fur et à mesure des mois, il abandonne la consigne de discrétion et ses courriers, plus intéressants que son carnet, se font alors plus descriptifs, notamment pour la guerre des mines ou les grandes affaires auxquelles le bataillon prête son concours en 1915 comme la reprise de Metzeral (juin), de La Fontenelle (juillet) en 1915 ou l’attaque sur Cléry-sur-Somme (carnet, le 30 juillet 1916). Hélas, ayant abandonné son carnet à la fin de 1916, il ne s’exprime pas sur la mutinerie massive de son régiment, se bornant le 6 juillet 1917 à signaler qu’elle lui a vraisemblablement donné du galon, celui de lieutenant : « on vient de me donner le commandement d’une compagnie juste au moment où nous remontions en ligne. (…) Je suis content de commander réellement, c’est la perspective du troisième ! » (page 139). Officier ayant une responsabilité importante, il semble qu’il ait alors de plus en plus remplacé l’écrit par le dessin, multipliant les représentations des paysages et les scènes de cantonnement avec un réel talent d’artiste, qu’il proposera d’ailleurs à l’Illustration, qui ne retiendra pas ses esquisses.

Yann Prouillet, janvier 2013

[1] Voir leur notice dans le présent dictionnaire.

Clément, Joseph (1876-1968)

Le témoin

Il est né le 23 décembre 1876 à La Bouillie, dans les Côtes-du-Nord. Il s’engage dans l’armée le 30 octobre 1896. Caporal le 2 avril 1898, il est nommé sous-officier le 18 novembre 1898. Le 30 octobre 1909, alors qu’il est au 70e RI de Vitré, il quitte l’armée. Il est mobilisé le 2 août 1914 au 76e régiment d’infanterie territoriale de Vitré. Nommé sergent-major le 4 août 1914, puis adjudant-chef le 25 septembre 1914, il gagne son galon de sous-lieutenant à titre temporaire le 10 novembre 1914. Nommé lieutenant à titre temporaire le 16 juillet 1915, il est confirmé à titre définitif dans ce grade le 12 juillet 1917. À la dissolution du 76e RIT en janvier 1918, il est affecté au 80e RIT de St-Lô. Après la guerre, il sera rattaché au 136e RI de St-Lô, puis passera comme capitaine au 71e RI de St-Brieuc. Directeur de banque à St-Brieuc, Joseph-Marie Clément y décèdera en 1968.

Le témoignage

Il nous a laissé trois petits carnets dans lesquels il a noté, au jour le jour, les événements, grands ou petits, auxquels il a participé de près ou de loin. Ils couvrent la période du 5 octobre 1914 au 20 novembre 1918. Ce sont de tous petits calepins (à peine 8×5) rédigés en une écriture serrée, parfois difficilement lisible. Auprès des annotations rapportées ici, apparaissent toutes les préoccupations matérielles quotidiennes qui sollicitent tout officier d’infanterie. On y trouve des listes de noms de soldats, des instructions pour les vaccinations, des quantités de matériel à prendre au parc, des adresses de parents, d’amis, etc.

Son journal débute par des notes brèves, parfois sèches, témoignages d’une période de mouvements peu propice à des travaux d’écritures. Ensuite, les comptes rendus prennent plus de consistance et introduisent toutes les préoccupations du moment, y compris les récriminations contre les injustices de promotions dans les grades et décorations dirigées vers les non-combattants des États-majors, si petits soient-ils.

L’ouvrage

La reprise des carnets de Joseph-Marie Clément aurait pu se suffire à elle-même. Cependant, p. 8 à 10, il se montre exceptionnellement très disert et relate l’attaque aux gaz du 22 avril 1915, événement que son régiment vécut d’abord en spectateur alors que le 76e RIT s’apprêtait à relever l’autre brigade de la 87e DIT bretonne, celle formée par les 73e RIT (Guingamp) et 74e RIT (St-Brieuc). Ces deux unités vont se trouver plongées dans la nappe de gaz et être décimées, ce qui obligera le régiment territorial vitréen à monter en ligne pour combler la brèche qui se formait, ce que narre le lieutenant Clément. Sur cette journée du 22 avril, les témoignages sont multiples, fort variés, voire contradictoires. Nous avons voulu ajouter au texte du lieutenant Clément (37 pages) un dossier sur cette fameuse journée du 22 avril (60 pages). En consultant les archives militaires de plusieurs pays ou des témoignages de combattants ayant subi cette attaque ou y ayant assisté, nous constatons que, selon la nationalité des témoins, elle fut « la journée » des Belges, celle des Bretons, celle des Anglais ou celle des Canadiens, de façon exclusive. Selon le lieu de la ligne de front, au nord et à l’est d’Ypres, les relations divergent et, surtout, ignorent que ce fut tout un ensemble de régiments de plusieurs nations qui fut touché et non seulement des régiments belges, bretons, anglais ou canadiens. Parmi ces unités, se trouvèrent des troupes qu’on n’évoque presque jamais, alors qu’elles furent sans doute les plus éprouvées : le 1er bataillon de marche d’Infanterie Légère d’Afrique, des « Joyeux » presque tous asphyxiés, et le 1er régiment de marche de tirailleurs algériens. Nous avons voulu présenter un dossier aussi complet que possible sur cette terrible journée et sur « cet incident fâcheux, sans résultat grave » (général Joffre), sans parti pris national ou régional. Nous savons ce que des régiments territoriaux bretons subirent ce 22 avril. Nous savons aussi qu’ils n’étaient pas seuls en ligne et qu’ils ne furent pas les seuls décimés.

René Richard

Carnets de guerre d’un officier d’infanterie territoriale. Lieutenant CLEMENT Joseph 76e RIT de Vitré et La première attaque aux gaz du 22 avril 1915, Plessala, Bretagne 14-18, 2006, 99 p.

Desbois, Georges (1891-1916)

Sa biographie et son témoignage sont indissociables de ceux de Georges Descolas. Les deux condisciples à Normale Sup étaient fils d’instituteurs. Desbois est né à Préty (Saône-et-Loire) le 6 novembre 1891 et a étudié au lycée de Mâcon. Descolas est né à Maillet (Indre) le 1er avril 1893 et il a étudié au lycée de Châteauroux. Ils se sont rencontrés ensuite au lycée Henri IV de 1910 à 1912 et se sont retrouvés dans la section de 1ère année formée en novembre1913, dont 47 élèves furent mobilisés, parmi lesquels 28 tués. Descolas n’a pas fait la guerre : ayant contracté une pleurésie, il a été soigné en sanatorium de juin 1914 au 12 août 1915, date de sa mort. Desbois a été mobilisé comme simple soldat ; il était sous-lieutenant au 79e RI lorsqu’il a été tué à Curlu (Somme) le 9 juillet 1916. Leur correspondance a été publiée dès 1921.

Le frère de Descolas, tué au tout début de la guerre (le 25 août 1914), avait écrit avec lucidité : « Ce n’est pas une guerre entre hommes ; c’est une guerre d’engins. » Mais les deux normaliens ont gardé une relation à la guerre via les auteurs classiques. Ainsi, Desbois à Descolas, le 25 septembre : « Celui que je pleure avec toi n’a pas eu de tristesse avant de mourir. Il a été ensuite relevé par des mains fraternelles qui lui ont donné, avec leur dernière caresse, le plus saint viatique qu’il aurait pu désirer. Il est tombé comme un héros d’autrefois, et les paroles sacrées de Virgile, sur le bonheur qui atteint de tels morts, sont pleines de vérité pour lui. » Du sanatorium, Descolas reste dans le ton (5 mars 1915) : « Oui c’est là-bas mon ami, dans la tranchée, parce que tu n’auras aucun pacte de durée, que tu vivras le plus intensément et que tu penseras le mieux. » Et encore, le 21 avril : « C’est là leur leçon dernière à tous, Michel, Rigal, Jourdain, qui sans doute n’avaient jamais pensé sérieusement à la guerre, mais qui, placés entre la vie et l’honneur, n’ont pas balancé. La maturité leur est venue d’un coup. » Retour à Virgile dans une lettre écrite par Desbois quelques jours avant la mort de son camarade : « Je lis tranquillement mon Virgile de campagne, installé dans ma cantine à côté de mes vivres, de ma pipe et de mes cartouches de revolver, dont je possède une provision considérable. Je fume interminablement des pipes, et je lis des pages et des pages de Virgile, mais je suis toujours aussi maladroit pour tirer au revolver. »

Le jeune officier a décrit à son ami son contact avec les hommes qu’il doit commander (20 juillet 1915) : « Je commence à faire connaissance avec les poilus de la première section, qui me revient dans la compagnie, et je m’exerce à repérer leurs physionomies ; il y a d’ailleurs des instructions extrêmement minutieuses pour cela, et il faut que nous connaissions non seulement les noms et les figures, mais encore certains renseignements sur la profession, le pays d’origine, la famille, etc. C’est d’ailleurs le moyen de gagner la confiance de ces braves gens, dont le dévouement patriotique et le sentiment du devoir en général est très grand et très élevé, bien au-dessus de leur niveau intellectuel et de leur éducation sociale. Le monde est ainsi fait ; il est dix fois plus facile de faire un bon soldat que de former un bon citoyen. J’ai un petit Parisien de la classe 15 qui fait partie de la fédération du bâtiment ; je lui ai montré que cette société ne m’était pas inconnue, et qu’il y avait certainement puisé des principes d’ordre et de discipline utiles à pratiquer maintenant. Je ne sais pas s’il a compris ; dans tous les cas, il sera content que je pense du bien de ses camarades syndiqués. Les natures simples, aussi bien celles de la campagne que de la grande ville, doivent être les plus faciles à s’attacher. » Desbois dit aussi sa satisfaction de voir que « les adversaires de la loi des trois ans ont été unanimes pour prendre les armes » (31 décembre 1914). Il y revient quelques jours plus tard : « L’héroïsme, c’est bien de jouer volontairement sa vie pour donner aux idées chères la haute consécration que confère seul le désir de la mort : c’est ainsi que fut Jaurès, et après lui tous les adversaires de la loi des trois ans dont t’a parlé H. [Herr] et dont L’Humanité et La Bataille Syndicaliste relèvent chaque jour les noms. »

Autre satisfaction, dont les deux normaliens ne pourront vérifier si elle n’était pas pleine d’illusions, cette parole d’un officier supérieur rapportée par Desbois en juillet 1915 : « Ceux qui auront fait la guerre auront une autorité extraordinaire sur la génération suivante, […] la jeunesse en particulier aura en eux une confiance illimitée. Voilà bien ce qui doit encourager les intellectuels combattants… »

Rémy Cazals (d’après les notes de Nicolas Mariot)

*Georges Desbois et Georges Descolas, Correspondance de deux élèves de l’École Normale Supérieure pendant la guerre, Paris, Union pour la vérité, 1921, coll. « Documents sur la civilisation française ».

Cain, Julien (1887-1974)

De famille juive, fils d’un imprimeur parisien prospère, il est né le 10 mai 1887 à Montmorency. Il fait de brillantes études au lycée Condorcet, obtient le baccalauréat de philo (élève d’Alain), puis la licence et l’agrégation d’histoire en 1911. Professeur, il est en congé en 1914 pour préparer une thèse d’histoire de l’art à l’École du Louvre. Il avait effectué un service militaire d’un an (1906-1907). Mobilisé comme sergent en 1914 au 350e RI, il est sous-lieutenant à titre temporaire en octobre, définitif le 7 mars 1915, lieutenant le 7 février 1917. Blessé le 12 février 1916 en Champagne, il est déclaré inapte à faire campagne et rejoint le bureau d’études de la presse étrangère. Ses lettres à sa famille (il est célibataire) sont particulièrement intéressantes pour illustrer le contact entre un intellectuel et les réalités du temps de guerre : « Je me fais à cette vie pour laquelle je ne suis pas fait – j’accepte de vivre dans la saleté, de ne jamais (ou presque) changer de linge, de ne penser à rien – mon seul espoir est que ce soit court. Je n’ose l’espérer » (17 août 1914). Un peu plus tard (30 septembre) : « Je suis sale, mais j’ai bonne mine, et si j’ai un peu maigri et si je suis un peu fatigué, je me porte infiniment mieux qu’une foule de gars de la campagne, dont l’énergie a faibli le premier jour et qui se sont laissés démonter. »

L’intellectuel n’est pas fait pour porter le sac : « Quelle délivrance que de se reposer du sac ! » (17 octobre 1914). Dans les tranchées, par une nuit sans lune, on n’est pas en ville, on ne voit rien : « Je souffre surtout de l’obscurité : on ne voit pas à quatre mètres devant soi. C’est angoissant quand on sait que l’ennemi est là » (14 décembre 1914). Mais être officier procure des avantages : « Nous avons changé de tranchées ; il a fallu m’installer à nouveau, me faire construire un nouvel abri » (19 novembre 1914). « Je ne te cache pas toute ma satisfaction d’être officier. D’abord pour tout le confort que j’en tire. Et puis pour l’ascendant nécessaire sur les hommes » (1er décembre 1914). « J’apprécie tous les aises que me vaut mon titre d’officier : une liberté très grande, une nourriture en ce moment excellente, l’empressement de tout le monde à me rendre service, des relations agréables avec les autres officiers » (14 décembre 1914). « Et c’est une besogne que de diriger ces “poilus” (comme nous disons), insouciants et trop enfants, malgré leur âge, bons garçons, mais peu raisonnables. Je m’y prends le moins mal que je peux ; j’échoue quelquefois. Mais je réussis quelquefois aussi, puisqu’un certain nombre me sont vraiment dévoués et me suivraient partout » (20/11/1914).

RC (d’après les notes de Nicolas Mariot)

*Julien Cain, Un humaniste en guerre. Lettres 1914-1917, introduction, notes et postface par Pierre-André Meyer, Paris, L’Harmattan, 2011