Souvenirs

1. Le témoin

Henri Cooren, originaire de Calais, travaille dès l’âge de 14 ans comme dessinateur en dentelle. Classe 14, il est incorporé au dépôt du 8e RI déplacé à Bergerac en Dordogne et « apprend le métier » au Camp de la Courtine. Il participe à l’offensive de Champagne de février – mars 1915 et aux combats des Éparges en avril. Fait prisonnier au combat du Bois d’Ailly en mai 1915, il passe le reste de la guerre en détention, essentiellement au camp de Würzburg (Randersacker). Après sa démobilisation en 1919 il reprend son activité de dessinateur sur tulle à Calais, et se marie en 1929.

2. Le témoignage

Paule Cooren – Delmas, pédiatre retraitée lilloise, m’a contacté pour me demander si je pouvais « tirer quelque chose » de souvenirs de la Grande Guerre d’Henri Cooren (1894 – 1987), père de son mari Jean Cooren, décédé en 2017. Il s’agit d’une part d’un album regroupant différents documents personnels, des articles de presse, collés et commentés, et de petits documents (cartes, papiers, faire parts) ayant en grande partie trait à la guerre. Le deuxième document est un album de photographies, qui viennent essentiellement de la période de captivité en Allemagne. Il s’agit donc de sources brèves et disparates, mais les annotations nombreuses sur ces documents (explications, accentuations, interrogations…) montrent une volonté constante de clarifier et de transmettre, et finissent ainsi par former un témoignage.

3. Analyse

Pas de récit linéaire donc ici, mais plutôt des objets un peu épars, le corpus évoquant ces ensembles parfois hétéroclites rassemblés lors de la Grande Collecte et versés dans les différents dépôts d’Archives départementales. Les annotations et rajouts d’Henri Cooren ont été écrits à des périodes différentes : certaines mentions à la graphie tremblante ont été faites à 92 ans. On prendra ici quelques exemples.

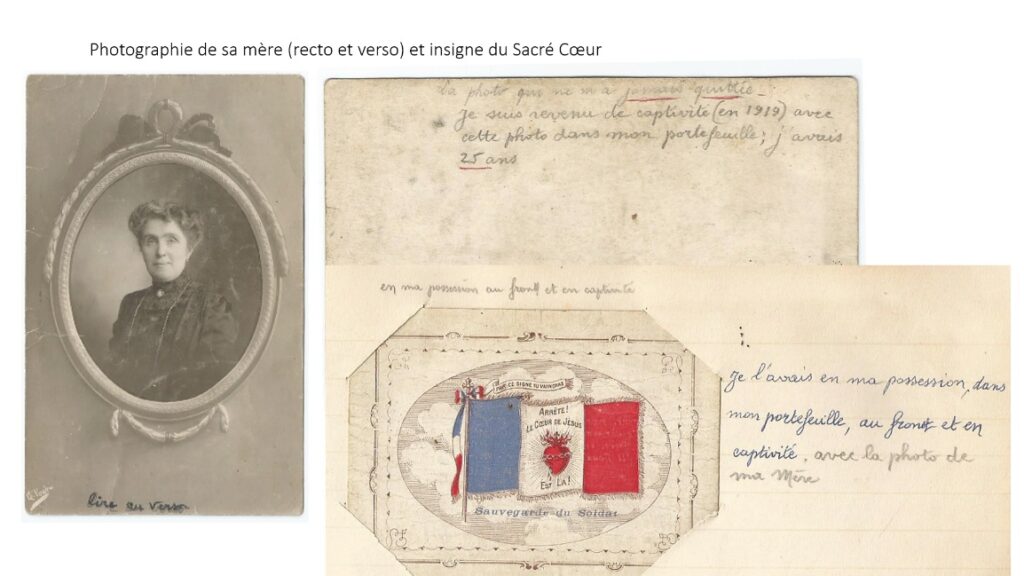

Objets personnels

– son insigne du Sacré-Cœur « qu’il n’a jamais quitté », dit-il : H. Cooren fait partie du pieu catholicisme septentrional; le Sacré-cœur apparaît dans le blanc du drapeau tricolore, avec les mentions : « par ce signe tu vaincras » et « Arrête ! Le cœur de Jésus est là ! » Il écrit l’avoir eu toute la guerre avec la photo de sa mère dans son portefeuille.

– un brevet d’apprentissage militaire. Il explique en marge qu’il l’a passé au début de 1914, pour pouvoir choisir un régiment proche de chez lui (8e RI avec bataillon à Saint-Omer, Boulogne et Calais) et ne pas partir dans un régiment de l’Est, mais il dit aussi que ce brevet ne lui a pas été bénéfique par la suite, car il a été cause de sa désignation comme premier renfort pour le front le 6 décembre 1914.

– quelques lettres, cartes ou télégrammes Un exemple de petite lettre significative, datée du 13 mars 1915 après l’attaque devant le Mesnil-les-Hurlus :

« chère bonne Mère

Sauvé !! suis pour le moment dans les environs de Sommes-Tourbe et retournons en arrière définitivement Oui, sauvé de la boucherie humaine

Quelle hécatombe Détails plus tard

Bons baisers

Leopold peu blessé, presque rien moi en très bonne santé mais esquinté et le moral usé

Tu peux m’envoyer un peu d’argent par lettre ou colis Henri Cooren »

Comme on le voit, désobéissance aux consignes en citant un lieu et pas d’autocensure pour l’évocation de la violence du combat.

– quatre cartes postales ramassées sur des tués allemands

Elles viennent d’une tranchée conquise devant le Mesnil-les-Hurlus. Le 8e RI est resté, dit l’auteur, 44 jours dans ce secteur, dont 20 jours d’offensive. L’auteur a renvoyé chez lui ces cartes qu’il a faites traduire ; deux ont été reçues et deux autres étaient rédigées pour envoi ; elles concernent la famille, un frère et une amie (promise ?). Il semblerait qu’en fait trois de ces quatre cartes concernent le même tué « Heini » (diminutif de Heinrich), et que les deux cartes en partance sont des cartes d’édition française, de type « sentimental » courant (« Je voudrais pouvoir lire en votre cœur / si le charme de vos yeux n’est pas menteur. »)

– plusieurs mentions de ce que lui apporte sa retraite de combattant

Il dit (mention manuscrite) toucher 971 francs pour une demi-année en 1986 (soit 161 francs par mois), « mon argent de poche ».

– un tract révolutionnaire allemand de novembre 1918

Ce tract en français, à destination des prisonniers, est issu de la cellule de communication du Conseil des ouvriers et des soldats de Francfort sur le Main. C’est la reproduction du discours qu’un député social-démocrate, Hermann Wandel (en réalité Wendel), a prononcé au camp de prisonniers de Darmstadt le 12 novembre. H. Cooren dit l’avoir reçu fin-novembre. Il y a ajouté de sa main : « c’était l’armistice j’ai vu la guerre civile à Würzburg et en Allemagne. » Le discours célèbre la France et la nouvelle Allemagne, avec par exemple : « Oui soldats français, c’est la fin de Guillaume (…) du militarisme prussien (…) de toute cette caste hautaine et brutale qui a déchaîné contre notre peuple la haine acharnée et justifiée du monde entier. Justifiée ? C’est-à-dire justifiée en ce qui regarde les responsables, et non le peuple allemand. (…) »

Photographies

– un groupe de prisonniers français après leur capture le 5 mai 1915, conduits vers l’arrière

Il s’agit du cliché d’un groupe de prisonniers convoyés par des soldats allemands, avec une flèche « moi » désignant un des marcheurs. Photographie allemande, mais d’origine militaire ou journalistique ? Comment H. Cooren a-t-il eu connaissance du cliché ? Comment se l’est-il procuré ? Un type de photo courant (presse allemande), mais dont la possession individualisée avec un tirage type carte-postale en est très rare. La mention au dos dit : « Triste cortège ! Sur la route de Saint-Mihiel à Vigneulles, 7 mai 1915. »

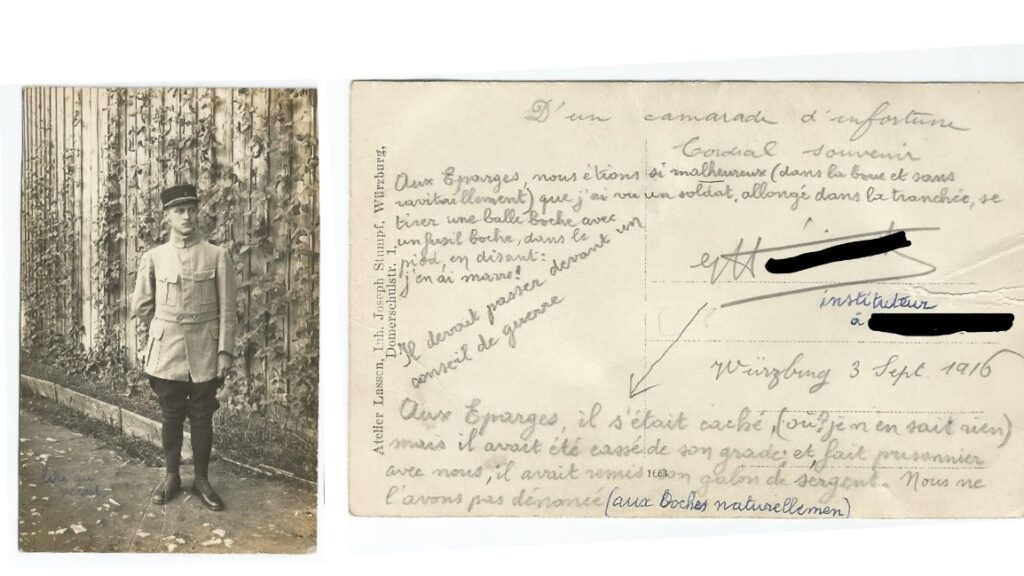

– une photo dédicacée d’un camarade

Les prisonniers du camp se font tirer le portrait, ces photographies étant tirées sous forme carte postale (prestataires allemands) ; chacun donne à ses meilleurs camarades une photo dédicacée, l’auteur en possède une quinzaine dans son album. Une est particulièrement intéressante, puisqu’elle contient au dos la dédicace «d’un camarade d’infortune, cordial souvenir », et qu’H. Cooren a surchargé (deux graphies deux époques différentes), en expliquant que ce sergent s’était mutilé volontairement, et que cassé, en attente de conseil de guerre, il s’était caché, et avait été fait prisonnier en même temps qu’eux le 5 mai 1915. Il avait repris de lui-même son grade au camp et l’auteur et ses camarades ne l’avaient pas dénoncé.

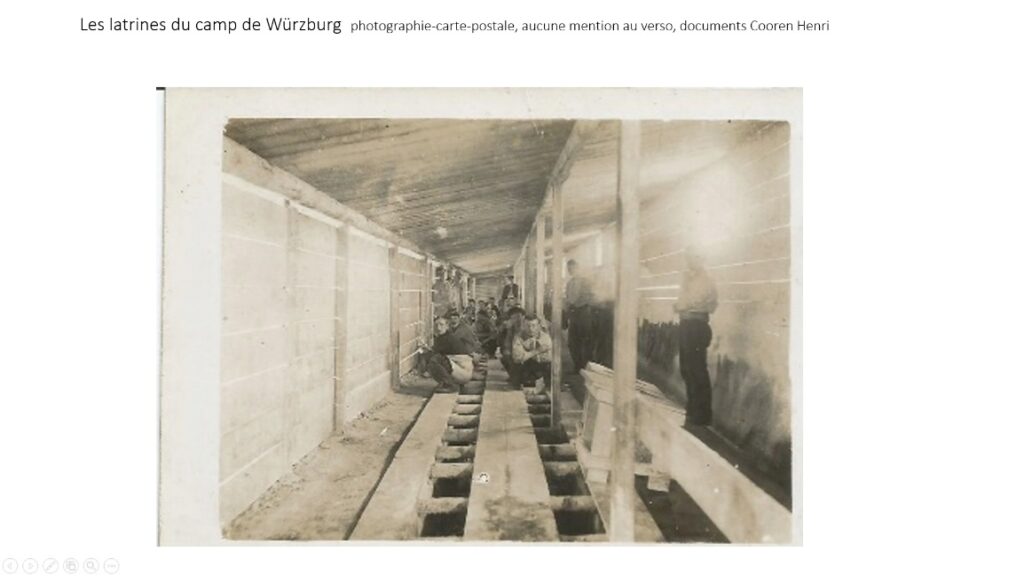

– une photo des latrines du camp

Ce cliché rare montre l’intérieur des latrines, avec des prisonniers en train « d’opérer », et on ne sait pas si la scène est mimée ou réelle, les hommes n’ont pas l’air de protester, mais le pouvaient-ils en cas de désaccord ? Le photographe est-il français ou est-ce un gardien ? Cette photo est intéressante en ce qu’elle montre l’importance en profondeur du bâtiment, souvent évoqué mais rarement montré, et évidemment sa totale absence d’intimité. Un des privilèges des sergents était d’être dispensé de la corvée de tinettes, récipients dont il fallait régulièrement aller répandre le contenu dans un champ extérieur (mention de l’auteur).

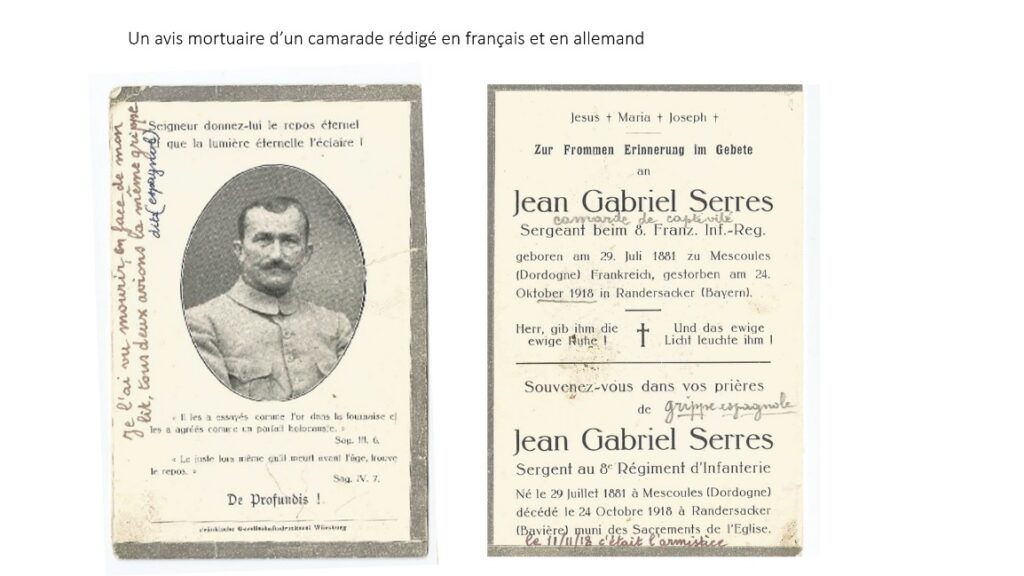

– un avis mortuaire bilingue

L’avis mortuaire du sergent Jean Gabriel Serre, un camarade de l’auteur originaire de Dordogne et mort de maladie le 24 octobre 1918, est rédigé en allemand « Zum Frommen Errinerung im Gebete… » et en français « Souvenez-vous dans vos prières… ». Ces mots en allemand étaient-ils obligatoires ? (imprimeur local) H. Cooren a ajouté la mention « je l’ai vu mourir en face de mon lit, tous deux avions la même grippe. » et rajout autre encre « dite espagnole ».

Vincent Suard septembre 2024