Il est né à Bourg d’Iré (Maine-et-Loire), dans une famille de meuniers « blancs », tandis que cet autre meunier angevin, Pierre Roullet, était « bleu » (voir notice). Pour devenir capucin, il étudie en Belgique. Revenu en France pour la guerre, il passe dans divers régiments de l’Ouest et fait campagne comme brancardier et infirmier au 44e RI, d’octobre 1915 à septembre 1917 lorsqu’il est sérieusement blessé à la cuisse. Son témoignage comprend 52 lettres conservées aux Archives des Capucins à Paris et un récit postérieur publié par Les Amis de Saint- François en 1970. Il décrit les souffrances des combattants, la désorganisation lors de l’offensive allemande de février 1916 sur Verdun, et il comprend que, devant ces horreurs, on peut se demander : « Comment Dieu permet-il cela ? » Il décrit aussi une trêve tacite : les Allemands étant obligés de lancer des grenades lorsque leurs officiers sont présents, ils avertissent les Français en leur jetant d’abord des pierres, ce qui permet à ceux-ci de se mettre à l’abri. En 1919, il devient sergent, puis aspirant au Maroc. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il participe au sauvetage de juifs et, plus tard, il reçoit le titre de « Juste ».

RC

*Gérard Cholvy, Marie-Benoît de Bourg d’Iré (1895-1990). Un fils de Saint-François « Juste des nations », Cerf, 2010.

Voivenel, Paul (1880-1975)

1. Le témoin

Son père, d’origine normande, était capitaine de gendarmerie dans les Hautes-Pyrénées, ce qui explique la naissance de Paul Voivenel à Séméac, le 24 septembre 1880. Il fait des études de médecine à Toulouse et se spécialise dans les maladies mentales, montrant aussi un vif intérêt pour la littérature et le rugby. Lors des manœuvres de 1913, il sauve la vie de l’attaché allemand von Winterfeldt, victime d’un accident, ce qui lui vaut une décoration prussienne qu’il renvoie lors de la déclaration de guerre. Pendant la guerre, il devient médecin de bataillon au 211e RI de Montauban, puis au 220e. Il connaît les premiers échecs de 1914, la Marne, les attaques stériles de 1915, puis deux engagements à Verdun, en février et septembre 1916. Il est alors nommé médecin chef de l’ambulance 15/6, puis d’une ambulance Z, spécialisée dans les soins des victimes des gaz.

Après la guerre, il reprend son activité de médecin neuropsychiatre à Toulouse, rédigeant de nombreuses chroniques médicales, littéraires et sur le rugby (il est président d’honneur de la Fédération française de ce sport). Le monument aux morts de son village d’adoption, Capoulet-Junac (Ariège), dû au ciseau de son ami Bourdelle, est inauguré par le maréchal Pétain en novembre 1935. Grand notable, ses sympathies le portent vers le maréchal au pouvoir. Ses œuvres du début des années 40 en témoignent, mais il n’est pas inquiété après la chute du régime.

2. Le témoignage

Jean Norton Cru donne à Paul Voivenel une place dans Témoins. Il cite quatre livres de réflexions, écrits en collaboration : Le courage (1917) qui ignore les meilleurs témoins, cite quelques bons et beaucoup de médiocres ; La psychologie du soldat (1918), plus concret, mais marqué par un nationalisme superficiel ; Le cafard (1918), affaibli par la prise en compte des héros de romans ; La guerre des gaz (1919), journal d’une ambulance Z, étude émaillée de souvenirs personnels sur le service de santé en général. Jean Norton Cru estime que Voivenel a eu raison de publier ces volumes, mais qu’il n’a pas fait montre d’assez d’esprit critique, qu’il s’est laissé prendre aux pièges d’une littérature verbeuse et irresponsable. Sa conclusion : « Nous aurions beaucoup gagné, et Voivenel aussi, à ce qu’il s’en tînt à sa 67e division et à son poste de secours. »

Voivenel s’est félicité des remarques positives de JNC et a admis ses critiques : « Il fait à mes livres de guerre les reproches que précisément je leur ferai moi-même. » Mais il avait tenu un carnet personnel et, piqué au vif par la conclusion de JNC, il le publie entre 1933 et 1938, en quatre volumes faisant un total de 1256 p., sous le titre Avec la 67e DI de réserve (Paris, Librairie des Champs Elysées), recueillant les appréciations favorables de Genevoix, Dorgelès, et Pétain. Gérard Canini en a donné les passages concernant Verdun, tirés des tomes 2 et 3, dans Paul Voivenel, A Verdun avec la 67e DR, Presses universitaires de Nancy, 1991, 186 p.

3. Contenu

Le docteur Voivenel décrit les illusions des premiers jours, puis l’adaptation à la guerre des tranchées. En plein accord avec Jean Norton Cru et tant d’autres bons témoins, il note qu’il n’a pas observé de blessure par baïonnette. Pour médecins et infirmiers, les périodes calmes alternent avec l’afflux de blessés qu’on ne peut soigner que sommairement (voir Albert Martin et Prosper Viguier). Il note la distribution de gnôle avant l’attaque et le fait qu’à ce moment-là, « ne pas obéir serait se déshonorer ». Il critique les attaques stupides pour alimenter le communiqué : « Pour ne rien obtenir on s’est entêté à sacrifier des hommes. » Voivenel s’en prend aux officiers d’état-major « tirés à quatre épingles » et aux décorations distribuées de manière scandaleuse. Le fantassin, quant à lui, « veille, il creuse, il va en patrouille, il vit en permanence au milieu des dangers qui excitent l’imagination des autres. Il ne se croit pas héroïque, mais il plante des piquets en avant de la tranchée, installe des réseaux de fil de fer, porte sur le dos d’énormes rondins, le charbon, la chaux, va au ravitaillement à une heure de marche par tout temps, se fait par surcroît tuer dans des assauts dont le pourcentage de pertes est presque connu à l’avance, et… passe devant le Conseil de guerre à la moindre vétille. » Le docteur note des blessures ou maladies « bidon » quand ça se gâte, mais il admet la « peur morbide » et défend toujours les soldats : il est fier qu’aucun n’ait été fusillé au sein de la 67e division.

Il critique les embusqués (notamment certains confrères toulousains, ainsi que les journalistes) et le bourrage de crâne, donnant à Barrès le titre de « littérateur du territoire ». Il partage la mauvaise appréciation de Jean Norton Cru sur Barbusse et Remarque, mais épargne son ami Dorgelès. D’ailleurs, les légendes peuvent avoir l’utilité de maintenir le moral. Se retrouver entre Méridionaux, et parler occitan, cela peut avoir le même effet. Mais, au final : « De près, c’est ignoble. C’est affreux la guerre. »

Rémy Cazals

Llobet, Gabriel de (1872-1957)

Né à Perpignan le 19 janvier 1872 dans une famille de gros propriétaires terriens très catholiques, il a fait ses études au Caousou de Toulouse où on lui présenta la République « sous des aspects rien moins qu’attirants » (Gérard Cholvy). Il allait rester attaché à l’Action Française.

Devenu prêtre, il fut en 1899 secrétaire particulier de Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, catholique légitimiste, puis en 1907 vicaire général du diocèse de Perpignan, et en 1915 évêque de Gap. Appelé au service auxiliaire en février 1916, il était un des deux évêques assez jeunes pour être mobilisés. Il obtint d’être envoyé au front comme aumônier volontaire, rattaché au Groupe de Brancardiers du 30e Corps. Une photo le représente dans sa « cagna », qui semble relativement confortable, et où il arbore un drapeau tricolore marqué du Sacré-Cœur. Au cours de ses permissions, il revenait s’occuper de son diocèse.

Après la guerre, il participa à une mission au Levant de décembre 1919 à mars 1920 pour affirmer la présence et le rayonnement de la France. En 1928, il devint archevêque d’Avignon.

Les nouvelles de l’évêque, données par La Quinzaine religieuse du diocèse de Gap, constituent une sorte de carnet de guerre, qui n’a pas été retenu dans la publication des documents réunis et présentés par (un autre) Gabriel de Llobet, membre de sa famille. Le petit livre donne des extraits des lettres de l’évêque à sa sœur, puis les souvenirs du front de l’Aisne de mai à septembre 1918, rédigés en 1922. L’évêque signale la boue et les rats et il comprend les souffrances des soldats : « Ceux qui parlent de la guerre, dans les articles de journaux, sans en avoir jamais rien vu, feraient bien de s’inscrire pour un hiver ici. Et notre cas n’est rien à côté du pauvre poilu de la tranchée ! » Mais il revient bientôt à ses positions politiques : « Le régime s’enlise dans la boue et il ne faut attribuer à autrui les maux dont il est cause. »

* Un évêque aux armées en 1916-1918, Lettres et souvenirs de Mgr de Llobet, documents réunis et présentés par Gabriel de Llobet, préface de Gérard Cholvy, Limoges, Pulim, 2003, 133 p.

Rémy Cazals

Bronchart, Léon (1896-1986)

Le témoin

Né en 1896, à Bapaume, Léon Bronchart grandit dans les villes ouvrières du Pas-de-Calais et du Nord. Fils d’une dévideuse en soie et d’un tailleur de pierre, il suit si bien l’enseignement élémentaire qu’il obtient le certificat d’études primaires à onze ans. Mais, alors qu’il espérait poursuivre des études, la maladie de son père prive la famille de revenus et le jeune Léon doit trouver du travail. D’abord teneur de moule dans une verrerie blanche, il change plusieurs fois de fonction et d’employeur, travaille notamment dans le bâtiment, avant d’être embauché par la compagnie des chemins de fer du Nord. Influencé par son père, syndicaliste et coopérateur, mais aussi par sa mère, fervente catholique, il s’intéresse très tôt au débat public et le curé de sa paroisse lui fait fréquenter un milieu catholique engagé où il « dévore » les brochures de Marc Sangnier dont la condamnation des idées par le Vatican, en 1910, est un « coup de masse » qui éloigne Bronchart de la religion.

Après la Grande Guerre, il reprend son travail dans les chemins de fer, où il acquiert une qualification de mécanicien (qui lui permet de conduire les locomotives à vapeur), et s’engage dans le mouvement socialiste, à la SFIO et à la CGT. Opposé à la division syndicale, il est localement un des précurseurs de la réunification au début des années 1930, ce qui ne l’empêche pas d’être en 1923 volontaire pour l’occupation de la Rhénanie où il contribue à briser la grève des cheminots allemands. Il part pour le Maroc deux ans plus tard, au moment de la guerre du Rif, et s’y insurge à propos des inégalités que subissent les cheminots marocains par rapport à leurs collègues métropolitains (p. 65-69). Dans ses mémoires, il dit avoir été le seul de son site ferroviaire à faire grève en février 1934 (p. 105). En 1939, à la déclaration de guerre, bien qu’âgé de 44 ans et père de trois enfants, il tente d’intégrer dans une troupe combattante mais ne parvient qu’à être affecté à une section de chemins de fer de campagne. Son engagement dans la Résistance (à Combat, notamment dans les NAP, puis dans les MUR) est ensuite la cause de son arrestation par la Gestapo puis de sa déportation, à Oranienburg-Sachsenhausen, puis Buchenwald et Dora. De retour après la Libération, il retourne à la SNCF jusqu’à sa retraite, en 1947. Après avoir été honoré par de nombreuses décorations (il est notamment commandeur de la Légion d’Honneur), il meurt en 1986.

Le témoignage

Publié en 1969, Léon Bronchart… Ouvrier et soldat, un Français raconte sa vie (Vaison-la-Romaine, imprimerie H. Meffre, 204 p.) est le récit autobiographique d’un homme qui explique que, « depuis toujours, [s]es amis [lui] demandaient d’écrire, de raconter [s]a vie ». Organisé en cinq parties, l’ouvrage est structuré par les deux guerres mondiales, ce que reflète le choix de leurs titres : « Avant 1914 » (20 pages), « La guerre 1914-1918 » (34 pages), « Entre deux guerres » (20 pages), « La guerre 1939-1945 » (104 pages) et « Après 1945 » (29 pages). C’est la Seconde Guerre mondiale qui constitue l’élément le plus important de ce récit : plus de la moitié du livre y est consacré. En dehors même du récit des deux guerres et des captivités de l’auteur, nombre de passages correspondent à un témoignage original, tel le subterfuge de son premier employeur qui fait sonner la cloche de la verrerie avec un timbre particulier « quand un inspecteur du travail se présente, afin que les gosses qui n’ont pas l’âge prennent la fuite et se cachent » (p. 19). Sa description de la solidarité dont bénéficie un enfant de gréviste à la Belle Epoque est particulièrement intéressante (p. 16-17) tandis que le rôle éminent qu’il prête à un de ses instituteurs recoupe les nombreux écrits de jeunes gens scolarisés sous la Troisième République (notamment le roman inachevé d’Albert Camus). Comme tout témoignage, cet ouvrage est une œuvre de mémoire et nous en apprend beaucoup sur la perception d’événements et de dynamiques par son auteur au moment de la rédaction sans qu’il faille espérer y trouver une relation rigoureuse de faits. Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, il évoque « l’excommunication de Marc Sangnier » (p. 24-25) alors qu’il s’est agi en réalité de la condamnation par le pape Pie X de la « fausse doctrine du Sillon ».

S’il est longtemps resté peu connu, ce livre a néanmoins a été diffusé parmi les anciens déportés (ceux de Dora notamment). C’est au début du XXIe siècle, dans le contexte d’un intérêt manifesté au rôle des chemins de fer dans la politique nazie de destruction des juifs d’Europe (Christian Chevandier, « Le grief fait aux cheminots d’avoir, sous l’Occupation, conduit les trains de la déportation», Revue d’histoire des chemins de fer, Actes du colloque de Paris -décembre 2005-, Les cheminots dans la Résistance. Une histoire en évolution, n° 34, printemps 2006, p. 91-111.), que le livre acquiert une certaine notoriété. Son auteur consacre une demi-page (p. 100-101) à son refus d’assurer le 31 octobre 1942 la traction d’un train comprenant deux voitures de prisonniers politiques, suivi quelque temps plus tard par celui de conduire un train de troupes allemandes. Mis en avant comme le témoignage du « seul refus de conduire un train de déportés », alors qu’il s’agit plus précisément du seul témoignage connu à ce jour d’un refus de conduire un train comprenant des voitures d’internés (politiques dans ce cas), il a notamment donné lieu à une recherche dans les Archives de la SNCF qui ont permis d’approfondir la connaissance de cet épisode : Marie-Noëlle Polino, « Léon Bronchart, ouvrier, soldat… et cheminot : un destin, une figure », Revue d’histoire des chemins de fer hors-série, n°7, 2e édition, août 2004, p. 160-172 (cet article ne figure pas dans l’édition initiale de novembre 2002).

Analyse

Le premier souvenir de l’armée que raconte Léon Bronchart est celui d’une confrontation entre celle-ci et la population de la paroisse à l’occasion de l’inventaire de l’église de la Madeleine, dans la banlieue de Lille, lorsqu’il rentre de l’école alors qu’il a une dizaine d’année : « Tout cela bouleverse ma conscience d’enfant » (p. 15). Sa participation lorsqu’il est adolescent à la société scolaire de tir « à la carabine Lebel » et à la société de gymnastique et de préparation militaire, parmi d’autres activités (il est ainsi baryton à l’Harmonie municipale et joue également dans l’équipe de football), lui permet d’être assez familier de la chose militaire. Cela, à en croire ses mémoires, n’empêche pas une vision critique de l’institution. Les souvenirs de son grand-père maternel, ancien soldat du Second Empire qui a gardé un souvenir aigu de la campagne du Mexique, sont souvent sollicités par le petit-fils qui apprécie « le récit des faits d’armes, des actes héroïques ». Mais l’aïeul « termin[e] toujours en essayant de [lui] faire comprendre les atrocités de la guerre » (p. 26). Ce qui le conduit, avec un ami adjudant de réserve, à exprimer à l’été 1914 « [leurs] craintes sur les malheurs d’une guerre et [leur] désir de voir la paix maintenue ». Tous deux sont alors traités « de lâches et d’antipatriotes » par leur auditoire. « Notre avenir fut notre réponse », conclut-il en évoquant la mort de son ami Raymond Quette « à la tête de sa section » pendant la bataille de la Marne.

Tout comme il a intitulé le chapitre II de son ouvrage « Ouvrier à 11 ans », il dénomme le suivant « Soldat à 17 ans », la précocité de ses expériences étant une des caractéristiques de la vie de l’auteur. C’est que, dès le 28 août 1914, il doit, avec ses parents qu’il quitte à cette occasion (notamment son père, qui s’engage également et qu’il ne reverra plus), évacuer leur région. Il se joint alors à une compagnie du 60e régiment d’infanterie qu’il accompagne dans sa retraite : « J’ai ramassé un fusil, récupéré les munitions que j’ai pu trouver ; je suis devenu l’agent de liaison du lieutenant » (p. 30). Lorsque son unité est près de Paris, il se rend au bureau de recrutement de la Porte de la Chapelle. En dépit de l’absence de divers documents (notamment une autorisation paternelle), son engagement est accepté et il part de la gare de Lyon pour rejoindre à Annecy, comme engagé volontaire, le 11e bataillon de chasseurs alpins. C’est « quelque part vers Péronne » qu’il est, très vite, fait prisonnier. Il est alors transféré en Allemagne en un « voyage » de huit jours assez éprouvant : « Dans les gares, les sarcasmes des hommes, les lazzis des enfants, les poings tendus des femmes » (p. 35). En captivité, il demeure alors à Wittenberg, à Stendal où il est employé à l’extraction de la tourbe dans les marais avoisinants, à Orhdruf, Soltau, Rubeland, Mannheim, Kürnbach, Rheinau, etc. Ses nombreuses tentatives d’évasion ne l’empêchent pas de sympathiser parfois avec ses geôliers ; c’est ainsi qu’à la prison de Pforzheim, il a de longues discussions avec le gardien-chef auquel il explique que « si les Allemands avaient écouté Liebknecht comme les Français écoutent Jaurès, la guerre n’aurait pas existé » (p. 43). A Kirchheim, il prépare une nouvelle évasion lorsqu’il est libéré, début novembre 1917, dans le cadre d’un échange par la Suisse. Après un mois de permission au cours duquel il apprend la mort par tétanos de son père blessé dans un combat, il essaye de rejoindre son frère cadet, engagé dans le régiment de marche de la Légion étrangère. Bien qu’il estime qu’il n’a pas tenté de s’évader pour « devenir un «embusqué» », il est affecté comme infirmier à l’hôpital Sébastien-Gryphe de Lyon. Alors qu’il est prévu qu’il se rende à Salonique, il insiste avec la force de caractère dont il fait preuve tout au long de sa vie pour être affecté sur le front français. C’est ainsi qu’il devient brancardier au 1er bataillon du régiment de marche de la Légion étrangère, assiste à des assauts de chars, subit des bombardements : « Nous avons traversé un champ de bataille où pas un cadavre n’avait été bougé. […] L’horreur dans toute son ampleur. Sur tout cela, planait une odeur pestilentielle, qui nous prenait à la gorge et dont il nous a fallu un certain temps pour [se] défaire » (p. 52). C’est à cette occasion qu’avec d’autres soldats il croise une automobile. Un légionnaire « regarde à l’intérieur », reconnaît le général Mangin et « crie d’une voix très forte » à ses compagnons : « Connaissez-vous le boucher ? » Il (p. 53). Léon Bronchart participe ensuite à des combats au Chemin des Dames (notamment à Terny-Sorny, Juvigny, Margival, Laffaux) avant de retrouver son frère, qui est gazé : « Ce n’est peut-être pas désespéré, mais très-très grave. J’ai pensé à lui, à Maman » (p. 55). Il assure le commandement de l’infirmerie du bataillon (« Tous mes camarades ont été tués ou blessés ») lorsque est signé l’armistice. C’est après la fin des hostilités qu’un jeune lieutenant-médecin avec lequel il avait sympathisé est tué accidentellement lors d’une séance de pêche à la grenade : « Lorsque je me suis penché sur lui, il a juste remué les yeux. Moment le plus atroce que j’ai vécu de toute la guerre » (p. 59). Avant d’être démobilisé, il participe à l’occupation du Palatinat et en profite pour rendre visite à Rheinau au directeur de l’institution à laquelle était rattaché son kommando et des mauvais traitements duquel il avait été victime durant sa détention. L’ancien prisonnier lui rend alors « la monnaie du compte qu’il [lui] avait si largement ouvert » (p. 59).

A partir de 1918, le souvenir de sa Grande Guerre obsède Léon Bronchart, et les références explicites et implicites y sont courantes dans son récit de la Seconde Guerre mondiale. Il présente l’engagement au sein de la Résistance comme étant dans la logique d’une vie d’ancien combattant (sans qu’il faille y supposer une connotation religieuse, il parle de « même foi » à propos d’un de ses amis ancien de 1914-1918 et participant à l’action d’un mouvement de Résistance). Cela est d’ailleurs assez commun et si la « manifestation patriotique » à laquelle il participe le 11 novembre 1942 est organisée le jour anniversaire de l’armistice de 1918, beaucoup de démonstrations populaires de la Résistance ont, sous l’Occupation, lieu ce jour-là (ainsi que les 14 juillet et les 1er mai). Lorsqu’il passe en conseil de discipline à la suite d’un refus de conduire, le président des cheminots anciens combattants de Tours propose, en vain, de le défendre. Il parvient cependant à déstabiliser le conseil de discipline en situant son geste dans la continuité de son action pendant la Grande Guerre et il n’a qu’une sanction minime (p. 105-107). Mais, s’il cite des courriers qu’il a reçus et où il est question de « Boches » et de « Bochie », l’on ne trouve jamais sous sa plume le moindre propos germanophobe.

Christian Chevandier

Pousse, Adelphe (1878–1921)

1. Le témoin

Adelphe Pousse est né le 24 février 1878 à Le Mée dans l’Eure-et-Loir. Il a fait ses études au séminaire de Saint-Cheron (Eure-et-Loir), où il entre en octobre 1891, et son service militaire dans l’infanterie en 1901-1902. Il est ordonné prêtre à son retour, en 1902 et chargé de la paroisse de Flacey (Eure-et-Loir) jusqu’en 1911, avant d’être nommé curé de Villiers-le-Morhier, petite commune de Beauce, dans le département d’Eure-et-Loir. A la mobilisation générale, il a 36 ans et il doit rejoindre la 4e section d’infirmiers du groupe de brancardiers divisionnaires (GBD) de la 85e division territoriale qui comprend les 25e, 26e, 27e et 28e RIT et rejoint Le Mans. Devant l’inaction de son emploi au front, il est affecté sur sa demande au 27e RIT le 20 mars 1915 et devient infirmier, sans formation apparemment, le 1er août suivant. En raison des pertes, il change d’unité le 28 novembre 1915 et est affecté comme soldat à la 17e compagnie du 209e RI d’Agen, affection combattante qu’il ne conservera que 90 jours pour être renommé infirmier dans cette compagnie. Ce n’est qu’au sortir des premières lignes de l’enfer de Verdun, le 16 juin 1916, qu’il pourra exercer les fonctions complémentaires d’aumônier. En effet, « le commandement de la deuxième armée française, en charge de la défense, compte aussi sur l’influence des prêtres pour maintenir le plus haut possible les capacités de résistance des troupes défendant la cité » (page 13) selon Jean-Pierre Verney, préfacier. Epuisé par un âge incompatible avec « sa » guerre, il est évacué le 18 juillet 1918 et stoppe son journal le 23 août suivant, de son lit d’hôpital pour un grave problème aux yeux. C’est affaibli qu’il rentre à Villiers-le-Morhier en mars 1919. Nommé curé de Champhol (Eure-et-Loir) au mois de novembre suivant, il y meurt le 17 mai 1921.

Pousse, Adelphe, Une soutane sous la mitraille. Carnets de la Grande Guerre d’un curé de campagne. Adelphe Pousse (1878-1921). Jaignes, La Chasse au Snark, 2000, 203 pages.

Le préfacier nous informe en exergue que le texte publié a été « réécrit par l’abbé Pousse, au retour de l’hôpital militaire, d’après le carnet qu’il a tenu » (page 18) du début d’août 1914 au 23 août 1918. Ses premières lignes sont : « J’étais bien loin de penser, en août 1914, quand à Sin-le-Noble près de Douai, sur la table d’un estaminet, devant une chope de bière, je commençai à écrire le récit des événements dont je devais être le témoin durant la guerre que, pendant 47 mois, je les noterai fidèlement au jour le jour » (page 19). Adelphe Pousse quitte ainsi Villiers-le-Morhier « plein d’enthousiasme » (page 19) pour le G.B.D. Singulièrement tenu loin du front, dans la région de Rouen, il ne sait rien des jours tragiques d’août et de septembre 1914. Ainsi, il ne connaîtra le baptême du feu que le 26 septembre dans le secteur de Bapaume. Le 20 mars de l’année suivante, il est affecté sur sa demande à l’aumônerie militaire du 1er bataillon du 27e RIT Il est nommé infirmier le 1er août. Là, son apprentissage de la tranchée est douloureux et mélancolique.

Le 28 novembre 1915, les classes 1889 et 1888 passent dans la réserve de l’armée d’active. Adelphe Pousse est contre toute attente versé à la 17e compagnie du 209e RI Sa situation administrative est en opposition avec la loi de 1905 qui lui arroge, en sa qualité de prêtre, le droit d’être intégré dans une formation sanitaire de l’armée. Cette situation ne sera que provisoire puisqu’il réintègre le 27e RIT, 18e compagnie, trois mois plus tard.

Milieu mars 1916, le régiment quitte le Nord pour la région de Verdun. Adelphe Pousse échoue au terrible réduit d’Avocourt, sur la rive droite de la Meuse. « A partir de ce moment, son écriture s’enfle et prend de l’ampleur » (page 11). Il y connaît les bombardements incessants, la boue, les poux, des épreuves terribles pour l’homme de foi. Le 16 juin 1916, il est nommé infirmier- aumônier au fort de Regret mais la mort de l’aumônier de l’ouvrage de Froideterre va lui laisser la place le samedi 21 juillet. Dès lors, une vie nouvelle, près des hommes, s’ouvre au martyr. Elle sera sa dernière affectation car les murs de Froideterre vont se révéler une prison, sûre certes mais insalubre, saturée d’une atmosphère délétère. Là, son corps va s’essouffler puis s’épuiser lentement et le 18 juillet 1918, il est évacué vers l’arrière. Il arrive à l’hôpital temporaire 63 de Lyon le 25 juillet et termine la guerre sans revoir le front.

3. Résumé et analyse

Cet ouvrage présente le carnet de guerre atypique et remarquable d’un prêtre ballotté dans la guerre. Affecté à un groupe de brancardiers divisionnaires, il est tenu singulièrement éloigné des batailles d’août-septembre 1914 qui menacent Paris et la Marne et qui saignent pourtant à blanc les armées belligérantes. Son récit en prend la teinte d’une balade touristique commentée. Octobre ne lui trouve toujours pas d’activité combattante utile pour sa charge de brancardier ou son ministère religieux. Il souffre de cet éloignement : « n’ayant aucun journal, nous ne connaissons absolument rien » du front (page 37) et quand il lit les récits de son calvaire, c’est pour éreinter quelque peu la version « enjolivée » d’un article sur la prise de Vaux ou Douaumont dans la « Revue des Deux Mondes » du 1er décembre 1917 (page 159). 1915 aligne les jours monotones dans la tranchée et seule une affectation dans un régiment de réserve génère en lui un moment d’énervement qui ne trouble pas l’ennui qu’il connaît aux tranchées. 1916 sera pour lui l’année de la révélation, qui voit son affectation comme aumônier-prêtre au fort de Regret. Il nous offre dès lors un témoignage remarquable relatant la vie quotidienne dans les forts et ouvrages de la citadelle de Verdun et notamment celui de Froideterre. Vision rehaussée de très belles descriptions panoramiques du front à plusieurs époques de la bataille de Verdun. Il complète sa vision extérieure par une excellente et dantesque vision relatant la vie quotidienne dans les forts et ouvrages de la citadelle verdunoise.

Pousse, volontiers chercheur de solitude, dévoile ses états d’âme, dit son dégoût pour les embusqués, pour le confort des officiers, les parlementaires gueulards et s’épanche sur sa vie de reclus. Seules les lettres reçues sont sa bouée de sauvetage dans cet océan d’enfer (page 74). Comme souvent chez les autres soldats, Adelphe Pousse reste muet sur ses permissions comme il n’évoque pas non plus les mutineries de 1917. Il évoque seulement le refus d’une poignée de main à un commandant par des hommes mutés (page 169) sans que cet évènement soit rattachable à ce paradigme. Il écrit dans un style souvent parlé, peu fouillé, par phrases hachées, économes. Il témoigne ainsi excellemment comme un journaliste de la foi.

De très nombreux éléments référentiels sont à retirer de ce témoignage dans le cadre d’une étude des prêtres engagés dans la Grande Guerre mais surtout de la vision et de la vie dans les forts de Verdun. Ainsi, on trouve un bref rappel sur les territoriaux (page 7), sur le service de santé (page 8) et la levée par l’église des sanctions pour les prêtres soldats qui portent les armes et font couler le sang (page 9). Pousse décrit un Nord aux filles « précoces », aux femmes replètes (page 22), où « les enfants fument de bonne heure » (page 42), où les gens parlent un « patois incompréhensible » et où il fustige l’insalubrité générale (page 45). Il en profite pour faire du tourisme minier (page 22), braconne le corbeau (page 40) et relate le sauvetage par le génie de soldats englués dans une boue (page 42) qui avale les souliers des hommes (page 47). Il relate l’abattage par les soldats français d’un poilu se rendant aux Allemands (pages 54 et 55) mais aussi les blessés suppliant l’achèvement (page 81), une confusion des uniformes français et allemands et l’horreur du champ de bataille (pages 82 et 132). Car il participe à l’horrible tâche d’identification, notamment de territoriaux du 106ème R.A.T. surpris et assassinés par les Allemands au cours d’une avancée (page 83). Plus loin, il est révulsé par l’insalubrité du réduit d’Avocourt à cause de la souillure des cadavres et des déjections (page 91). D’ailleurs, le fort de Regret sera consigné suite à un cas de méningite cérébro-spinale (page 131). Proche du service sanitaire et de la mort, il relate le suicide au mousqueton d’un sapeur (page 108), remarque le signalement des tombes par une bouteille (page 51) et l’absence de cercueil dans les inhumations (page 55) quand elle est possible (cf. page 174 quand il décrit une collecte d’ossements). Il déplore le gaspillage récurrent constaté dans les usines bombardées, où le matériel n’a pas été sauvegardé (page 68). Peu empreint de bourrage de crâne, son témoignage relate toutefois le cas singulier d’une maison occupée à la fois par des Allemands et des Français, à des étages différents (pages 69 et 75). Bien entendu, prêtre, il éreinte à plusieurs reprises l’amoralité du soldat, ses chansons dégoûtantes ; « comme si on ne pourrait être soldat sans dire des cochonneries » (page 70). Il s’inquiète en effet du délitement moral du poilu (page 171) et, s’appliquant cette crainte à lui-même, se demande après-guerre : « A quoi serons-nous bons quand nous rentrerons chez nous ? » (page 170). Paradoxalement, il rapporte qu’un soldat a écourté sa permission de 24 heures car « il s’ennuyait chez lui ! » (page 177). Témoin de l’anecdote et du quotidien, il note qu’à Bar-le-Duc, des gosses viennent vendre du café aux permissionnaires (page 98), il s’émeut de la mort du chat mascotte du fort de Regret (page 102), il voit des prisonniers allemands coupant les blés à proximité des forts (page 108), des artilleurs à barbe jaune du fait de la manipulation de la dynamite (page 118) mais l’horreur est permanente et revient, lancinante, dans son récit, telle sa relation du dégagement de Thiaumont, dont l’intérieur n’est qu’une bouille humaine (page 143).

L’ouvrage est introduit par Jean-Pierre Verney qui expose en préface le résumé du parcours du « curé de campagne » Adelphe Pousse. Ce préambule lui permet de replacer opportunément son parcours dans l’arme territoriale, dans le service de santé de 1914 et selon ses caractéristiques d’homme d’Eglise. Ce préambule posé, Jean-Pierre Verney laisse la place à un témoignage dense, exceptionnel, mais fâcheusement servi par une présentation minimaliste, de trop nombreuses coquilles, notamment dans la toponymie, non vérifiée par le présentateur, qui s’ajoutent à une qualité d’édition médiocre. On note le manque, dans le texte original, de plusieurs pages du récit, correspondantes au mois d’août 1917 mais la qualité du témoignage justifiait cette parution malgré cette lacune dans le récit d’Adelphe Pousse ; la question de l’opportunité de publier un texte non intégral s’en trouve toutefois résolue. L’ouvrage est peu illustré et présente une carte de l’ensemble fortifié de Verdun.

Index des localités, dates (et pages) du parcours suivi par l’auteur :

1914 : Villiers-le-Morhier, le Mans, 8 août (19), le Mans, Palaiseau, Choisy-le-Roi, Wissous, Montdidier, Peronne, Cambrai, Douai, 14-18 août (20-21), Sin-le-Noble, 19 août (21), Sin-le-Noble, Cambrai, 22 août (22), Marquion, 25 août (24), Fontaine-Notre-Dame, Vis-en-Artois, 27 août (25), Hénin-sur-Cojeul, Beaumetz-lès-Loges, 27 août (25), Doullens, Frohen-le-Grand, Abbeville, 26 août (26), Bray-lès-Mareuil, Picquigny, Perrières, Bovelle, Pissy, Fluy, Quévauvillers, Sainte-Segrée, Poix, 30 août (27), Courcelles, Saint-Valery-sur-Vielle, Beaufresene, Ronchois, Morcy, Saint-Martin, 4 septembre (28), la Table de Pierre, Rouen, Darnétal, Boos, 4-11 septembre (28), la Seine, Igoville, Grainville, Frileuse, Nogent-le-Sec, 13 septembre (29), Amécourt, Puiseux-en-Bray, 14 septembre (30), Saint-Aubin, la-Chapelle-aux-Pots, Hodenc-en-Bray, la Place, Milly-en-Thérain, Courroy, 14 septembre (29), Beauvais, Crevecœur, Crocq, Saint-Fuscien, Juvignies, Rougemaison, Bonneuil, Gouy-lès-Groseillers, 16 septembre (30), Longeau, Camon, Aubigny, Cagny, 19-20 septembre (30), Saint-Gratien, 22 septembre (31), Achiet-le-Petit, Achiet-le-Grand, 25 septembre (32), Bapaume, Miraumont, Beaucourt, Serres, 27 septembre, (33), Hébuterne, ferme de Beauregard, Puisieux, 27 septembre-3 octobre (34), Bucquoy, Essart-lès-Bucquoy, Hannescamps, Bienvillers-au-Bois, Pommier, 3-9 octobre (36), Humbercamps, Gaudiempré 9-22 octobre (37), Mondicourt, Grenat, Saulty, Barly, Hauteville, Lattre, Hermainville, Aubigny-en-Artois, Mingoval, Villers-Chatel, Savy-Berlette, 24 octobre (38), Caucourt, Estrées-Cauchy, novembre-décembre (39), Mesnil-Boucher, château de la Haye, Gouy-Servins, Mingoval, 19 décembre (42).

1915 : Bois de Bouvigny, Notre-Dame de Lorette, 10 mars (47), Estrées-Cauchy, 15 mars (47), Mareuil, 20 mars (48), Saint-Aubin, Anzin, Ecurie, Etrun, café de Madagascar, 14 avril (49), Roclincourt, Sainte-Catherine, 21 avril-2 mai (50), Duisans, Agnez-lès-Duisans, Montenscourt, Wanquetin, Basseux, Beaumetz-lès-Loges, Bavincourt, Bellécourt, 3-17 mai (54), Beaumetz-lès-Loges, Doullens, 18 mai-8 juin (55), Agny, 9 juin-4 juillet (55), Wanquetin, 5 juillet (57), Arras, Achicourt, Ronville, 5 juillet-28 octobre (58-65), Agny 29 octobre-29 novembre (65-67), Sain-Laurent-Blangy, 30 novembre-31 décembre (74).

1916 à 1918 : Blangy, Warlus, janvier-février (75), Humeroeuil, 5 février (76), Saint-Pol, Romillys-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Pont-Saint-Vincent, Méréville, Burthécourt, 10 mars (79), Saint-Nicolas-de-Port, Dombasle-sur-Meurthe 10-22 mars (80), Tréveray, Nantois, Longueaux, 22-29 mars (81), Dombasle-en-Argonne, réduit, bois d’Avocourt, bois de Fé près de Brabant-en-Argonne (cantonnement) 29 mars – 16 juin (81), Verdun, Fort de Regret, ouvrage de Froideterre, 17 juin 1916-18 juillet 1918 (95-187), Belrupt, Bevaux, Souilly, Bar-le-Duc, Dijon, Saint-Jean-de-Losne, Chalon-sur-Saône, Lyon, 18-29 juillet (187-190).

Yann Prouillet, CRID 14-18, janvier 2012

Laval Edouard (1871-1965)

1. Le témoin

Né en 1871, Edouard Laval est à la déclaration de guerre un médecin connu, auteur de plusieurs livres sur des sujets aussi divers que l’étude des projectiles (1899), le traitement des blessures de guerre (1901), le diabète (1903), un guide du médecin de réserve (1906) ou les champignons (1912). Son préfacier, le médecin-général inspecteur Toubert dit de lui qu’il « fut un brillant médecin de l’armée d’active, avant de devenir un distingué praticien civil » (page 10).

2. Le témoignage

Laval, Edouard, Souvenirs d’un médecin-major. 1914-1917, Paris, Payot, Collection de mémoires, études et documents pour servir à l’histoire de la guerre mondiale, 1932, 238 pages.

Médecin parisien, il reçoit aux Invalides, le 5 août 1914, son Journal de mobilisation qui l’affecte à la tête de l’ambulance n°6 du 21e corps d’armée à Epinal dans les Vosges. « C’est la première fois que je vois une ambulance autrement que sur le papier » constate-t-il le 6 août quand il découvre toute une organisation de 66 personnels, 8 voitures et 22 chevaux auxquels il ne connaît rien. Il arrive à Darnieulles, dans les Vosges, le 10 août et, après avoir avoué n’avoir aucune idée de la façon dont on se bat, se met en quête d’ordres précis et de travail. Il rencontre l’effervescence des troupes qui avancent en territoire ennemi, dans la vallée de la Bruche puis celle de la Sarre Blanche où il prend enfin en compte quelques blessés. Mais bientôt sonne la retraite jusqu’aux portes de Bruyères. Là, en pleine bataille des frontières et à l’amorce du grand affrontement sur la Marne, l’ambulance n°6 se distingue, le 31 août 1914, par sa « totale inaction » (page 26).

Le 6 septembre, elle est enlevée du front des Vosges pour se rendre derrière le front de Champagne. Là, même absence d’ordres et d’activité et le médecin de se contenter de suivre la guerre par ses traces, ses bruits et ses impressions lointaines, trop loin du front combattant, en réserve. Le 15, elle entre en action avec le traitement de 300 blessés. Début octobre, l’ambulance monte dans le Nord et s’installe à Aubigny où l’activité s’exacerbe. Elle gère les évacuations de milliers de blessés tout en déplorant encore le manque d’organisation et de moyens dans un afflux de circulaires surréalistes au pays du dénuement. 1914 s’achève sur une nouvelle affectation, au 33e corps.

Le 25 janvier 1915, Laval en a « assez de cette vie de « farniente » (page 129) car il est toujours en réserve. Cette vie va le pousser à chercher une affectation plus active qu’il parvient à obtenir en étant, le 11 mars, détaché à la 1re armée. Il est intégré comme chef de service à l’hospice mixte de Neufchâteau, à nouveau dans les Vosges, et en septembre à une commission de réforme, corollaire de la loi Dalbiez, qui va débusquer les « planqués ». En décembre 1915, nouveau tournant dans ses états de services car le docteur rencontre son patient d’avant-guerre, le général Gallieni, qui souhaite le reprendre à son service. Il entre donc au cabinet du ministre de la Guerre et partage dès lors l’intimité et la vie du général, d’esprit vif mais de santé très chancelante. Il mourra d’un cancer de la prostate le 26 mai 1916 à minuit.

Le docteur Laval retourne alors au front et débarque à Amiens le 17 juin pour prendre la direction d’un hôpital que l’on monte de toute pièce. Il multiplie les visites commentées aux formations médicales dont il dépeint les aspects, les techniques et les matériels avant l’ouverture de sa propre formation, le 21 août, pouvant recevoir 1 000 hommes. Dès lors, il n’a plus le temps de prendre des notes, opérant et soignant les blessés du front avec un personnel restreint.

Fin novembre, le poste de médecin-chef du Commandement d’Etapes de la gare régulatrice de Creil s’offre à lui. Là encore, son esprit d’observation nous dépeint son entourage et ses fonctions ainsi que les personnages qu’il côtoie. Mais c’est une situation passagère ; il quitte rapidement ce nouvel emploi et intègre, le 4 mars 1917, le poste d’adjoint au chef supérieur du Service de Santé de la 6e armée à Fismes et surveille à la création de trois hôpitaux d’évacuation (HOE), préalables à la grande offensive d’avril.

Le 31 mai 1917, Edouard Laval apprend sa nomination au Bureau technique du Service de Santé du GQG, poste qui va lui faire quitter le front et donc l’intérêt qu’il a d’apporter son témoignage. Ces récits s’arrêtent à cette date.

3. Résumé et analyse

Edouard Laval nous livre un témoignage opportun dont le contenu dispute le varié à l’intérêt. Vivant et presque naïf, l’ouvrage, sans s’ériger en pamphlet polémiste, démontre par un lancinant ressassement critique, l’inorganisation criante et répétée des services de santé français pendant la quasi-totalité de la durée de la guerre. En août 1914, alors que la bataille des frontières va coûter la vie à des centaines de milliers de combattants sur le front occidental, l’ambulance numéro 6 s’illustre, aidée par une organisation rapidement obsolète, par une inaction inexcusable à l’immédiat arrière front. Le 3 septembre, il rapporte : « Un des médecins de l’Ambulance m’a confessé que la veille, le médecin-chef avait exprimé au Directeur du Service de Santé son ennui de ne pas avoir de travail. La réponse n’a pas tardé » (page 28). Il lutte toutefois contre les ragots, notamment quand on constate, le 10 septembre 1914 dans les Vosges, que « bien des régiments on subi des [troubles digestifs]. C’est au point que l’on a accusé les Allemands d’avoir, pendant leur passage, empoisonné les sources. Rien, de leur part, ne paraît impossible a priori. Néanmoins nous savons qu’il n’est pas besoin d’invoquer ce geste criminel pour expliquer les embarras gastriques qui se produisent dans une armée en campagne. Hier, par exemple, n’avons-nous pas été obligés d’enfouir tout notre lot de viande fraîche et de recourir aux boîtes de « singe » ? » (page 32). Il constate et s’interroge aussi : « Parmi les blessés, relevé une vingtaine de plaies de l’index ou du creux de la main gauche (mutilation volontaire ?) pour lesquelles une enquête est ouverte » (page 38). Il revient sur ces cas d’auto-mutilés « excessivement rares » (page 62).

La situation est identique sur les arrières de la Marne et la cristallisation du front n’apportera pas le changement radical d’une impéritie coupable du GQG qui semble ignorer que la guerre occasionne autre chose que des morts. Le 1er décembre 1914, il déclare déjà : « En face de la réalité, les meilleures instructions ne valent même pas le papier qui les porte » (page 107). Il les critique mais propose aussi des solutions pour que s’améliorent les évacuations (page 126).

La zone des armées va certes s’enrichir petit à petit de formations sanitaires diverses (ambulances de front, HOE et hôpitaux), mais ce sont alors les moyens médicaux qui font défaut de manière inversement proportionnelle aux circulaires qui affluent sur la méthode de traitement des blessés. Il relève ces dysfonctionnements, notamment à Suippes dans la Marne (page 40).

Il éclaire sa pratique d’écriture en décembre 1914 : « Tout en écrivain, j’analyse mon geste. Curieuse, cette manie à peu près générale de recueillir ses impressions. A l’ambulance officiers et infirmiers ont presque tous un carnet qu’ils couvrent d’inscriptions chaque jour. L’observation ou le récit d’un fait nouveau sortant de la banalité provoque aux mêmes moments – moment de trêve – une levée de stylos » (pages 110-111).

Les tableaux dépeints par le médecin forment une succession d’anecdotes, médicales ou non, de rencontres avec le milieu et les gens qu’il côtoie. Il fait parfois œuvre de bons mots en donnant sa définition de la différence entre repli et recul : « Notre formation est en réserve, prête à l’avance aussi bien qu’au repli (ne pas confondre avec le mot « recul« , seul l’adversaire étant capable de reculer) » (page 38). Quelques belles lignes descriptives également du poilu notamment : « Devant la maison défilent hâves, lents et dos ronds, les soldats qui ont occupé les tranchées ces deux derniers jours. Ils reviennent trempés de pluie et épuisé, jettent un regard vague sur notre habitation de tout repos, sur nos infirmiers pour la plupart gras et roses, puis, impassibles, poursuivent leur chemin vers le cantonnement où ils chercheront l’oubli de tout. Je les vois, d’avance, s’écrouler sur la paille, engloutis d’emblée, par un sommeil sans fond, tandis qu’ils mâchonneront la dernière bouchée d’un repas pris machinalement » (page 40). Il survole trois ans de guerre, entre zone des armées et arrière, entre inaction, dont il se plaint à plusieurs reprises (voir pages 127 ou 132) et activité, entre camaraderie du front et sollicitations de cabinets. En effet, son passage au cabinet de Gallieni dépeint les relations ambiguës, mêlées de coterie et d’intégrité qui ont cours à Paris (notamment des pages 150 à 170).

Le tout forme un regard lucide et instructif, un éclairage indispensable sur les formations médicales, leur état d’esprit et leur fonctionnement et un témoignage intéressant sur les opérations de 1914. Même si le témoin est parfois éloigné de ceux qu’il appelle « combattants mes frères« , d’une manière exagérée. Il est d’ailleurs peu à l’aise dans les termes purement guerriers ; n’appelle-t-il pas les balles Bon des « balles Gond » ? (page 43).

Tout l’ouvrage est ponctué de descriptions sommaires, d’anecdotes, d’allégories et de tableaux qui ponctuent d’intérêt l’ensemble de l’ouvrage. Dans cette masse, on peut citer une méthode d’identification des tombes (page 47), une vision des chiens sanitaires (page 49), le prélèvement de souvenirs sur un uhlan blessé (page 53), des infirmières, « Chipies de la Croix-Rouge » sadiques ! (page 56), le cassage du grade d’un officier déserteur (page 58), son allégorie de la fusillade « on pense à une poêle gigantesque remplie d’huile bouillante où tomberait de l’eau » (page 60), le stoïcisme des blessés dans la salle des « graves » (page 64), dont la vision, à plusieurs reprises, rejoint les descriptions faites par Duhamel. Il évoque le tremblement des mains des soldats, du à l’ébranlement nerveux (page 87), la supériorité du matériel anglais « supply-water » (page 94) ou celle de l’organisation de la tranchée allemande (page 229). Il note aussi la réapparition de la religion (page 106). Sur les femmes, il a cette réflexion opportune : « Je suis décidé à fermer les yeux, car du moment qu’on autorise la venue des femmes dites de mœurs légères, je ne vois pas pourquoi on verrouille la porte aux légitimes » (page 133) Sur cette question, il sous-entend (page 210) que l’hôpital est un lieu où des femmes cherchent (et trouvent) un mari et autres choses tues ! Sur les gaz, il donne le coût d’une nappe de chlore de 7 km, soit 1 million de francs (page 182) et les recherches qui sont faites sur les gaz allemands (page 183). Il décrit aussi une gare régulatrice, « sphincter de l’armée » ! (pages 202 à 206). Sur le pinard, on note sa réflexion désabusée : « Ce qui frappe le plus, ce sont les acheteurs de pinard, avec leurs huit, dix bidons autour des reins, comme autant de bouées de sauvetage – comparaison nullement déplacée si l’on songe à ce que le pinard a pu sauver d’existences défaillantes » (page 231). Il évoque l’état des troupes noires dues au froid (page 227). Il a aussi une réflexion sur le parfum : « On ne saurait croire ce qui se dépense d’argent en parfums. Etrange ce besoin de se griser l’odorat » (page 233). Il fustige aussi l’ennui des conversations (page 235). Enfin, il ne donne pas cher de la peau des livres de guerre après-guerre pour les anciens combattants : « Il est une chose que l’on est incapable de faire : lire des livres, comme celui que vient de m’offrir un officier de mes amis, mutilé de guerre, sur la bataille de Morhange. [Certainement, au 19 mai 1917, celui du capitaine René Christian-Frogé, Morhange et les marsouins en Lorraine paru chez Berger-Levrault en 1916, ndr]. J’en parcours quelques lignes, parfois quelques pages et puis j’ai une telle nausée de ces spectacles trop connus – pourtant si bien décrits – que je referme le volume. Ah ! je suis bien certain qu’après la guerre ceux qui l’auront faite ne demanderont qu’à en chasser le souvenir » (page 236). Il fournit aussi quelques visions d’intérêt sur les hôpitaux-baraques (page 174), les baraques Favaron (page 175) ou l’atelier de camouflage avec Guérand de Scevola, Forain et Landowski (pages 175 à 178).

Il évoque à plusieurs reprises l’affaire (pages 21 et 68) de l’ambulance capturée de Lettenbach en août 1914. Cette affaire a été depuis exposée « de l’intérieur » dans le témoignage du docteur François Perrin [in Un toubib sous l’uniforme. 1908-1918 publié aux éditions Anovi, en 2009. Lire également les articles de l’infirmier avocat Leleu sur l’ambulance de Laval parus dans « Lecture pour tous » d’avant mars 1915 que le médecin évoque page 138].

A noter une introduction sur la littérature de guerre (page 7), la place des souvenirs de Laval dans celle-ci et les visions d’arrière front (les Vosges, la Marne, la somme en 1916-1917). Les souvenirs de Laval font incontestablement référence sur le sujet dans un livre bien écrit, qui n’est pas iconographié ni cartographié.

Yann Prouillet, CRID 14-18, décembre 2011

George, Henry (1890-1976)

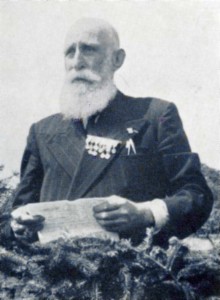

Henry George en août 1965

1. Le témoin

Né en 1890, il est encore étudiant ecclésiastique à Nice, à l’école Vianney, quand se déclenche la Grande Guerre. Usant de sa qualité d’ancien aide-pharmacien, il est nommé brancardier régimentaire et est affecté à la 6e compagnie du 58e RI. Après la guerre, dans les années soixante, il sera président de l’amicale de ce régiment. Auteur de nombreux ouvrages de prose et de poésie en français et en occitan, il meurt en 1976.

2. Le témoignage

Henry GEORGE, Quand ça bardait. Visions et souvenirs de guerre. 1914-1918, Avignon, édition de la Méditerranée, 1968, 156 pages.

Henry George est nommé brancardier régimentaire quand s’ébranle de sa caserne d’Avignon la 6e compagnie du 2e bataillon du 58e RI du XVe corps d’armée en direction du front de Lorraine. C’est à Coincourt qu’il passe la frontière allemande le 10 août 1914 et c’est sur la route qui mène à Xures qu’il reçoit le baptême du feu, par l’obus et la fusillade. Ce 11 août se grave alors dans ses souvenirs en de multiples tableaux indélébiles, images tragiques d’une guerre déjà terrible laissant un régiment exsangue à la veille de la retraite. Blainville et Mont-sur-Meurthe en seront les stations elles aussi sanglantes, mêlant l’horreur d’une boucherie aux scènes familières des tableaux à la Détaille.

On retrouve l’abbé brancardier devant Saint-Mihiel le 30 septembre, où la tranchée favorise le repli sur soi, prélude au cafard puis à Ville-sur-Tourbe le 17 juin 1915 et à Saint-Vaast le 4 septembre 1916 pour de courts tableaux, icônes de souffrances militaires et civiles, images d’impiétés au milieu des sacrifices. Le 16 juillet 1916, il est devant Thiaumont, sous Verdun, humble devant la mort de l’abbé Gautier.

Sa seconde partie de souvenirs plus déployés montre, dès les premiers jours de 1917, l’embarquement pour l’Orient. Salonique, Athènes, Monastir offrent de nouveaux tableaux dépaysants avant qu’une note lui parvienne au « Ravin des Italiens », près de Monastir, le 12 mai 1917. Il fait partie des rapatriables et rentre alors en France pour ne plus décrire le front.

Le 4 août 1918, alors qu’il est affecté au 136e RI de Saint-Lô, il image un dernier tableau, dans l’Yonne, souffrant de la désaffectation en la foi catholique.

Le reste de l’ouvrage est ponctué de nombreuses poésies écrites devant l’ennemi.

3. Résumé et analyse

Brossant de trop rares tableaux, les souvenirs catholiques du soldat George sont trop dilués pour retenir l’intérêt de l’Historien. Relativement datés et localisés pourtant, les scènes de guerre de ce soldat prêtre-brancardier au 58e RI mélangent tableaux à la Détaille, spleen sur la déperdition de la foi en guerre et tragiques scènes de baptêmes du feu. Arrivé en garde d’Avignon le 4 août 1914, il ne note rien de bien saillant à l’ambiance vue dans la ville depuis le lycée de la caserne Chabran, « si ce n’est l’arrachement violent par la foule des plaques en émail, réclames du bouillon KUB, produit soi-disant allemand » (page 13). Le lendemain, il décrit le départ du 58ème et l’état d’esprit des soldats : « Chacun se figurait d’aller à la gloire. L’on concevait la guerre encore en paix ! » (page 14) mais éprouve « les premières souffrances physiques de l’état de guerre » (page 20), avant même ma frontière franchie. Il décrit un tir ami (page 25), la violence multiforme de la guerre des premiers combats en Lorraine, dans le secteur de Coincourt, jusqu’au 11 août, où l’état des pertes du régiment résonne ainsi : « A partir de ces jours de malheur, nous primes le deuil, c’est-à-dire qu’il n’y eut plus, chez nous, de gaîté folle ni d’exclamations bruyantes » (page 38). Le ton change en effet à l’épreuve de la guerre : il évoque « un soldat, nouveau venu, [qui] eut le triste courage de se faire sauter deux doigts de la main gauche, en feignant un accident involontaire » (page 56).

De fait, ce ne sont que les mois d’août et de septembre 1914 en Lorraine qui trouvent l’intérêt descriptif et narratif de cet ouvrage. Certes le prêtre ne déroge pas à l’espionnite (page 60) et aux rumeurs, rapportant que la garnison du camp des Romains, devant Saint-Mihiel, n’a fait montre d’aucune résistance, « le commandant du fort ayant un beau-frère, et son avenir, dans l’armée allemande » (page 84). Mâtiné de poésies limitant encore l’attrait testimonial, la seconde partie de l’ouvrage perd son caractère descriptif pour brosser une guerre plus introvertie et plus anecdotique. Sans comparaison avec Duhamel, il évoque parfois son rôle de brancardier, notamment à l’infirmerie du 2e bataillon alors à Ville-sur-Tourbe en Champagne. Ce moment lui permet d’évoquer un tableau plus rarement rapporté par les témoins : « Je déblayai toujours, et une pénible découverte vint encore m’attrister : c’était des revues pornographiques, des numéros de « La Vie Parisienne ». Et je me dis : « Comme préparation à la mort, c’est épouvantable ! Un jour, il faudra le dire. Ce jour est arrivé. Que les auteurs de ces saletés font du mal ! Ils sont plus redoutables que les torpilles, car ils tuent les âmes ». (page 89).

L’expérience balkanique de l’abbé George ne se limite plus en fin d’ouvrage qu’en un banal carnet touristique. On note une singulière « ode au brodequin » quand « Suau prononça une élégie sur les brodequins béants qui avaient foulé le sol de Lorraine, qui avaient parcouru tant de kilomètres et qui avaient été les témoins discrets de tant d’aventures » (page 86).

L’intérêt de ces « visions et souvenirs de guerre » est donc ténu, limité aux scènes de bataille du 58e RI dans les secteurs de Lagarde – Dieuze en Lorraine annexée. Il alimente toutefois les témoignages sur la guerre en Lorraine. Il est également une pièce au dossier du XVème Corps, dont l’abbé a bien sûr connaissance, qu’il évoque peu mais qui transparaît jusqu’en Grèce, où, devant Monastir, un coup de main monté par le commandement « de l’avis de tous, parfaitement inutile » et ayant occasionné « cent hommes hors de combat » avait été monté : « Dans quel but ? Il paraît que la calomnie du XVe Corps avait franchi les mers, et que le Haut Commandement voulait se rendre compte « si l’on marchait ! » (page 137).

Le livre, entaché de quelques coquilles et d’une typographie moyenne, est complété de documents iconographiques de moindre d’intérêt.

Parcours géographique suivi par l’auteur (date) (page) :

1914 : Nice, Vaison, Avignon (1-5 août) (11-16), Crèvechamps, Ville-sur-Moselle, Ferrières (8-10 août) (19-22), Coincourt, Xures (10-11 août) (23-38), Saint-Médard, (19 août) (39-41), Bures (15-16 août) (42-44), Dieuze (20 août) (45-47), Blainville-sur-l’Eau (25 août) (48), Mont-sur-Meurthe (26 août) (49-54), Adhoménil, Vitrimont (30 août) (55-56), Blainville (2 septembre) (57-57), Rehainvillers (4 septembre) (59-61), Montfaucon (23 septembre) (62), Avocourt (24 septembre) (65-68), Bois des Quatre Enfants (30 septembre) (75-77), Saint-Mihiel (1er-14 novembre) (79-87).

1915 : Ville-sur-Tourbe (17 juin) (88-89)

1916 : Saint Waast (4 septembre) (110-112), Thiaumont (16 juillet) (119-121)

1917 : Verdun, Toulouse, Toulon, camp de Zeitenlik, Salonique, Athènes, Monastir (17 janvier – 14 mai) (121-140).

Yann Prouillet, CRID 14-18, décembre 2011

Jouhaud, Léon (1874-1950)

1. Le témoin

Il est né le 21 décembre 1874 à Limoges dans une famille de la bourgeoisie aisée, commerçants en tissus du côté de son père, en bijouterie du côté de sa mère. La forte empreinte catholique s’estompera et, en temps de guerre, il écrira à sa femme qu’il est allé « voir la messe » le jour de Pentecôte en 1915. Il étudie dans le privé, passe son bac en 1892 et entreprend des études de médecine à Limoges, puis à Paris, marquant un vif intérêt pour la bactériologie. Il exerce dans sa ville natale de 1903 à 1906, puis se lance dans une carrière artistique dans le domaine de l’émail, vieille tradition locale. Pascale Nourrisson, auteur de l’introduction à son témoignage, a déjà publié le livre Léon Jouhaud (1874-1950), Le magicien de l’émail, Limoges, éd. Lucien Souny, 2003. Il se marie en 1908 ; il a un fils en 1910. Pendant la guerre, il reprend son activité de médecin, d’abord à l’hôpital mixte de Limoges, puis sur le front dans une ambulance, de février 1915 à mars 1917, et enfin à l’hôpital complémentaire d’Eymoutiers jusqu’en janvier 1919.

2. Le témoignage

Léon Jouhaud a toujours tenu un journal personnel et réalisé de nombreux dessins. Le récit repris dans Souvenirs de la Grande Guerre (Presses universitaires de Limoges, 2005, 233 p., illustrations) a été rédigé en 1919. Il couvre la période de juillet 1914 à mai 1915. L’auteur lui-même nous dit qu’il « consigne des souvenirs encore dans leur fraîcheur » et « plus tard, lorsque je voulus poursuivre, je m’aperçus que ma mémoire me trahissait ». La suite serait représentée par les 520 lettres écrites à sa femme, masse trop considérable pour être donnée dans le livre autrement que sous la forme de rares extraits.

3. Analyse

Les premières pages nous transportent au moment de la mobilisation. Elles décrivent le tocsin, la croyance en une guerre courte, l’excitation d’un « notaire patriote que l’âge mettait à l’abri de toute obligation militaire ». Plus originale, cette notation sur l’attitude à adopter sous le regard des autres : « On n’avait pas de précédent pour se guider ; il ne s’agissait pas de faire d’impair, les yeux des commères vous guettaient ; il ne s’agissait pas de se faire remarquer par une attitude déplacée, mais il s’agissait de trouver l’attitude adéquate à cette heure anormale. » Finalement, les pleurs des femmes, la dignité et la résolution des hommes s’imposent.

Le séjour comme médecin militaire à Limoges est l’occasion de descriptions apocalyptiques des conditions de soins : crasse omniprésence ; instruments inadéquats et mal stérilisés ; chirurgien incompétent. S’il y a des infirmières dévouées, beaucoup de bénévoles viennent par curiosité et pour porter le costume. Les dames de la bonne société refusent de soigner les vénériens ; elles demandent des blessés de Mars et non de Vénus, des blessés « bien élevés ». Certaines profitent de la situation pour faire de la propagande religieuse ; d’autres tissent des liens illégitimes, et notre médecin de condamner une « crise de moralité », les « dévergondages les plus abusifs », « la déroute de la vertu féminine ».

L’arrivée des premiers prisonniers allemands à Limoges ressemble à celle que Louis Barthas a décrite à Narbonne : ils sont hués, menacés, bousculés. Mais le médecin soigne leurs blessés avec compassion. Certes il considère qu’ils sont, encore plus que les Français, victimes du bourrage de crâne et d’une organisation en castes hiérarchiques qui supprime toute liberté, mais il se refuse à croire les accusations des journaux selon lesquelles ils auraient coupé les mains des petits enfants. Et même, de bonnes relations s’établissent entre les prisonniers et les soldats qui les gardent. On croirait encore lire Barthas : « Ces hommes, si haineusement dressés les uns contre les autres par leurs nationalités respectives, furent surpris de voir entre leurs vies autant de ressemblance. »

Sur le front, la première remarque du docteur Jouhaud, bien qu’il n’ait pas connu les premières lignes, concerne la boue, « cette ignominie » dont il existe plusieurs types, tous contribuant à recouvrir les soldats d’une « carapace ». Le 30 octobre 1916, il écrit à sa femme : « Dehors, c’est la boue, partout, pas un brin d’herbe, pas une pierre, pas un arbre, la boue : la boue en nappe, la boue en tas, la boue liquide comblant les trous. Le ciel est gris, il pleut, il a plu, il va pleuvoir ; parfois en outre, le froid et le vent, désagréables dehors, intolérables dedans car ils se faufilent par les trous, toutes les fentes innombrables qui s’intercalent entre les planches des cloisons. » Il note l’animosité entre fantassins et cavaliers arrogants ; il critique le bourrage de crâne des journaux ; il apprécie de rencontrer des gens du « pays » ; il signale la recherche des fusées d’obus pour toutes sortes de bricolages. Il est capable de comprendre la stupidité de ces attaques mal préparées qui n’aboutissent qu’à des massacres ou au refus des combattants « de sortir de la tranchée, ayant constaté l’intégrité des fils de fer ».

Quant au métier qu’il exerce, après avoir critiqué la doctrine de l’abstention chirurgicale qui a fait tant de mal, il exalte le rôle pacifique des médecins et des infirmiers qui est « de réparer dans la mesure du possible les dégâts causés par la méchanceté infernale des hommes de guerre », et il est parfois navré de leur impuissance devant des « blessures horribles ». Une fois de plus, il n’est pas question de vouloir assumer un rôle « viril » en allant tuer des ennemis (voir aussi les notices Martin, Viguier). Un passage original sur les « cervellières », ces calottes métalliques destinées à protéger le crâne avant l’apparition du casque Adrian, montre que les soldats les méprisent mais qu’elles ont sauvé des vies : depuis leur apparition, le nombre des blessures du crâne a augmenté ; sans elles ces blessés-là seraient morts. Enfin, comme beaucoup d’autres médecins, Léon Jouhaud note l’alternance entre les périodes d’arrivée de « flots » de blessés (29 septembre 1915) et les mornes longues journées d’inactivité.

Rémy Cazals

Poulet, Jules (1882-1938)

Lorsqu’il est né, le 3 mai 1882 à Balan (Ardennes), son père était ouvrier tondeur de draps. Troisième enfant d’une famille nombreuse, il peut cependant faire des études qui lui permettent de devenir employé aux écritures dans une entreprise textile. Il épouse en octobre 1912 une femme du même milieu social, très catholique, et a un fils, Paul, en août 1913. Il avait effectué trois ans de service militaire ; il repart le 2 août 1914 et jusqu’au 7 mars 1919. Il est musicien et brancardier au 120e RI. Sa famille n’ayant pas quitté Balan, elle va se trouver en territoire occupé par les Allemands, et Jules restera longtemps sans nouvelles et sans pouvoir écrire. Le contact est repris au printemps 1915, de manière indirecte, peut-être par l’intermédiaire du curé de Balan. Le 28 septembre, il reçoit une photo de son fils : « Je ne me lasse pas de le regarder. Il est tellement changé que je ne l’aurais pas reconnu. Il n’a pas l’air d’avoir trop souffert de cette maudite guerre. » Lorsqu’il obtient une permission, il se rend chez quelques parents ou amis, jusqu’au retour en France (par la Suisse) de sa femme et de son fils, dans le courant de 1917. C’est pourquoi ses carnets personnels, sur lesquels il écrit des notes assez brèves, sont aussi un moyen de « converser » avec les absents : il s’adresse parfois directement à sa femme. Les carnets d’août 1914 au 26 avril 1916 ont été retrouvés et transcrits dans le cadre d’une activité pédagogique ; les suivants ont été perdus lors de l’exode de 1940.

Le régiment connaît son premier engagement dès le 10 août, puis il bat en retraite jusqu’à la bataille de la Marne. Le 7 septembre : « Le canon continue, les Allemands avancent toujours. Vers 8 heures du matin, ils sont dans Sermaize. Nous nous sommes sauvés dans la dernière maison, où nous attendons des blessés qui se sauvent. A 8 heures juste, les Allemands entrent dans la maison. Nous sommes faits prisonniers : 3 médecins majors et 20 à 25 brancardiers. Nous sommes bien tristes tous. Néanmoins ils sont gentils avec nous. Vers 11 heures, étant seuls, nous nous sauvons à travers champs. Dans une course précipitée, nous regagnons Cheminon où nous trouvons une brave femme qui nous fait une omelette au lard puis une boîte de homards. Nous nous recalons un peu. » La poursuite les conduit en Argonne, au Bois de la Gruerie où les brancardiers ont une activité intense qui leur cause des pertes. L’hiver approche avec la pluie, la boue, le froid : il faut vivre « au milieu des bois comme des sauvages », « comme des loups ». Le 120e alterne entre Champagne et Woëvre ; il connaît la guerre des mines aux Éparges. Au repos, les brancardiers redeviennent musiciens et sont occupés à des répétitions. Le 25 mai 1915 : « Belle journée. Répétition le matin. De 6 à 7, concert. Nous apprenons l’entrée en scène de l’Italie : nous l’apprenons aux Boches avec de grandes affiches au-dessus des tranchées. » Les prisonniers allemands « paraissent heureux d’être faits prisonniers » (11 octobre).

Mais, octobre 1915, c’est aussi le moment de se demander : « Passerons-nous encore l’hiver ? » La réponse arrive le 14 novembre avec la première neige, le 17 novembre lorsqu’il se réveille « couvert de givre ». De janvier à avril 1916, le secteur de La Croix-sur-Meuse est calme ; les soldats reçoivent l’ordre de bêcher et de cultiver tous les jardins. Mais, lorsque l’on se déplace : « Désillusion ! Nous partons, mais dans la direction de Verdun. » Là, autour du fort de Souville, les brancardiers ne songent pas à faire de la musique. « 18 avril 1916. Toujours bombardement du fort qui commence à s’abîmer. Nous partons aux blessés à 8 heures du soir, faisons un voyage au bataillon, un au fort, et retournons enterrer quelques morts sur le chemin. Il pleut toujours, aussi notre travail est très dur. Il faut vraiment faire des efforts surhumains pour arriver. Nous avons déjà un tué et cinq blessés. »

Jules Poulet dit à plusieurs reprises qu’il aspire à la délivrance des régions envahies, que les Allemands doivent être battus et chassés. Cependant c’est dans une des rares lettres à sa femme conservées qu’il se livre à une condamnation plus large (6 janvier 1916) : « C’est assez souffert comme cela, pour le profit de cette guerre, si on peut appeler cela ainsi… une boucherie sans nom, un crime horrible… Il faut voir cela. Tout cela ne nous apporte à nous que misère, deuils, et tout le cortège. J’espère que notre cher petit ne verra jamais cela, et que toi non plus, tu ne repasseras plus jamais par tout ce que tu as souffert. Et si nous voulons aller jusqu’au bout, c’est-à-dire à l’anéantissement du militarisme boche et qui sera aussi, je l’espère, celui du monde entier afin que ceux qui auront le bonheur de s’en tirer ne recommencent pas à faire comme nos pauvres parents et tant d’autres : travailler une existence entière pour avoir une aussi triste récompense. Dis bien tout cela à notre petit Paul quand il pourra le comprendre. »

RC

*« Les carnets de route d’un soldat musicien », PAE du Collège Hurlevent de Hayange, Marturia n° 4, 1985, 95 p.

Maréchal, Maurice (1892-1964)

1. Le témoin

Il est né le 3 octobre 1892 à Dijon où son père était receveur des postes. Sa mère est présentée dans le livre cité ci-après une fois comme institutrice, une fois comme professeur à l’Ecole normale d’institutrices de Dijon. Maurice est reçu au Conservatoire de Paris en novembre 1905 ; il devient violoncelliste soliste en 1911. Il fait le service militaire à Rouen à la musique du 74e RI et, en temps de guerre, dépend alternativement du 274e et du 74e. Il ne combat pas les armes à la main, mais se trouve exposé comme brancardier et agent de liaison cycliste. Dès mars 1915, il fait « de la musique plus que jamais » et, en février 1916, il vient compléter le quatuor de Durosoir (voir cette notice) après avoir reçu cette invitation : « Ne vous frappez pas, vous ne serez pas malheureux, il nous manque juste un violoncelliste pour faire de la musique devant le général Mangin. » Son instrument, fabriqué à partir de bois de caisse, est surnommé « le Poilu ».

Il est évacué pour faiblesse générale le 6 juillet 1918, vers l’hôpital de Dijon. Il se marie après la guerre, entreprenant une carrière internationale de violoncelliste. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est professeur au Conservatoire de Paris.

2. Le témoignage

Maurice Maréchal a rempli pendant la guerre 9 carnets de petit format dont le contenu a été reproduit en quasi totalité dans le livre : Maurice Maréchal, Lucien Durosoir, Deux musiciens dans la Grande Guerre, Paris, Tallandier, 2005, 358 p., photos. La plupart des coupures sont les longues citations faites à partir de ses lectures. Dans ces carnets, il se parle à lui-même et il leur livre des confidences sur ses amours et ses ruptures, sur son vice, le jeu, qui lui coûte cher et qu’il se promet de surmonter (31 décembre 1914) pour entrer dans l’année nouvelle « pur comme on doit entrer au séjour éternel ». Une confidence étonnante (17 septembre 1914) : « Jamais je n’ai senti autant d’antipathie contre moi. A part quelques-uns, les brancardiers me détestent. Oh, petite mère que j’aime, comme tu serais contente de me consoler ! »

3. Analyse

Le premier jour de la mobilisation, malgré le spectacle d’un commandant abruti et des réservistes saouls qui se vautrent sur le trottoir, il note de belles pensées : « Un artiste doit se dévouer pour la plus noble cause, et la plus noble, en temps de guerre, n’est-ce pas de mourir pour le drapeau ? » Quelques jours plus tard, il précise : « Je vais faire tout ce que je pourrai pour quitter cette compagnie où, comme cycliste, je suis vraiment trop exposé. Si j’étais à la Croix Rouge, je serais du moins plus sûr de revenir. Je ne suis pas, je ne veux pas être lâche, mais l’idée que je pourrais, pour une balle idiote qui ne prouvera rien ni pour le Droit ni pour la Force, gâcher tout mon avenir et surtout briser tout l’édifice édifié péniblement par ma chère petite mère au prix de tant et tant de sacrifices, je suis pris d’un tremblement d’angoisse qui me tord. »

Il connaît alors l’épuisante retraite d’août et les horribles visions de guerre. Il compatit sur « la malheureuse infanterie » dont « la tâche est bien facile à résumer : se faire tuer le moins possible par l’artillerie ». En septembre et octobre, il note que la cathédrale de Reims crie « Vengeance ! » ; mais il trouve stupides « les articles haineux des journaux de Paris » contre les œuvres des artistes allemands. Dès février 1915, on apprend qu’il travaille son violoncelle en Champagne, puis en Artois ; le 9 août, il écrit trois fois « je m’ennuie ».

Le 24 septembre 1915, à la veille de la grande offensive, installé à l’observatoire du colonel, il pense que « le sort de la guerre va se jouer ». Le 27, il décrit un poste de secours encombré de blessés : « Je ne peux plus y tenir, odeur de sang caillé, chaud, mêlée de l’odeur des intestins ouverts. Les blessés sont partout dans tous les coins, les brancards s’empêtrent. » Le 28 : « Résumé de l’attaque jusqu’à aujourd’hui : pertes formidables. » Et le 1er octobre : « Mon avis est que notre victoire est une bûche puisque, même en y mettant le prix, on n’est pas parvenu à passer. »

Peu de temps après, il faut constater que « la musique ouvre bien des portes ». Maurice passe plusieurs semaines au château de Mme de F. ; il répète, il joue devant les officiers, il reçoit même la visite de sa mère. Fin décembre, retour en ligne pour retrouver la boue, les rats, les ruines, les morts. A Verdun, en avril 1916, c’est à nouveau une vision d’enfer, les arbres déchiquetés, les trous d’obus, les cadavres, les trop nombreux blessés. Mais c’est pour peu de temps. La musique reprend ses droits et, le 2 mars 1917, partant pour Paris afin de faire réparer son instrument, il note : « Retourner en permission parce qu’on a cassé son violoncelle, quelle chose plus naturelle ? »

Plus tard, c’est un nouveau constat d’échec à propos de l’offensive Nivelle du 16 avril. Son carnet personnel n’étant pas redevable de la censure, il peut livrer un témoignage sur les mutineries, mais il ne se trouve pas vraiment au cœur de l’action. Le 29 mai, il signale l’influence des permissionnaires retour de Paris et, à propos du capitaine Lebrun, il écrit : « Il paraît qu’il a voulu parler aux types et on ne l’a pas écouté. Quelques-uns l’ont traité d’ordure, d’embusqué, de con, etc. Il a l’air anxieux lui aussi. Tout à l’heure sont passés des manifestants des trois régiments. Ils sont calmes, crient à peine. Quelques cris seulement de « A bas la guerre », « Vive la grève ». Les officiers sont tous rentrés un peu précipitamment, m’a-t-il semblé, au château, et n’ont soufflé mot. On s’endort avec la sensation bien nette que la situation devient grave. » Le 30 mai, il décrit encore quelques troubles, des cris contre un officier, mais il conclut de curieuse façon, peut-être influencé par son entourage de gradés : « N’est-ce pas le gouvernement qui fomente tout cela pour dégager sa responsabilité ? »

Rémy Cazals, 17 novembre 2011