Né à Châteauroux (Indre) le 18 septembre 1905, fils aîné d’un couple de notables catholiques républicains, qui ironisent sur les tendances bigotes de certaines parentes. Son père, Maurice, dessinateur sur tissus, est le principal responsable des Établissements Balsan pendant la guerre. Il doit affronter les problèmes de main d’œuvre, de matières premières, de transport, et l’usine travaille 24 heures sur 24. C’est lui qui a mis au point le nouveau tissu « bleu horizon » (voir ci-dessous).

En 1978, Pierre Allain a retrouvé le cahier sur lequel il prenait des notes entre 1914 et 1918, et il l’a dactylographié en apportant des corrections sur la forme plus que sur le fond, d’après un de ses propos. Ses descendants, l’association ASPHARESD et les éditions Points d’Æncrage ont publié le texte : Le Journal de Pierre, Un enfant de l’Indre dans la Grande Guerre (Éguzon, 2015, 190 pages illustrées de photos de l’auteur, de ses parents, de l’usine, de la ville de Châteauroux).

Il s’agit d’abord du journal personnel d’un garçon âgé de 9 ans en 1914 et 13 ans en 1918. Il raconte ses maladies et leur traitement, cures et vacances, ses petites aventures et mésaventures, ses études et ses lectures (en particulier Danrit). Ses notes sur la guerre peuvent surprendre par leur maturité. Celle-ci s’explique par l’intérêt porté aux discussions d’adultes bien informés (son père et son oncle), par la correspondance d’amis qui sont marin, aviateur et conducteur de tank, par la présence dans la famille du Journal de Genève, bonne source documentaire. Isolé à la campagne en juin 1918, il se plaint de n’avoir à sa disposition que « la feuille de chou locale » (p. 163). Auparavant, il avait suivi de près la bataille de Verdun (p. 82) : « J’ai bien acheté comme tout le monde la carte de la région de Verdun. J’avance ou recule, selon les communiqués, des petits drapeaux. » Afin de comprendre l’importance du canal de Suez pour les Anglais, il se précipite sur un atlas (p. 100).

Il décrit l’arrivée à Châteauroux des blessés, des réfugiés, des prisonniers, puis des Annamites, des Russes et des Américains, et note des bagarres qui opposent les uns aux autres et, parmi les Américains, les blancs aux noirs. Il entend critiquer le grignotage de Joffre par un ami de la famille, combattant blessé venu en convalescence : une tactique consistant « à faire décimer sans gain appréciable des régiments entiers » (p. 54). Il s’intéresse particulièrement à l’expédition des Dardanelles et à l’armée d’Orient, mais aussi à la guerre sous-marine, à l’aviation et à son héros, Guynemer. Le 29 avril 1917, il évoque brièvement les mutineries dans l’armée française (p. 115 : « Ils en ont marre de se faire tuer pour rien. ») Il juge la situation en Russie préoccupante et confuse, ainsi le 4 décembre 1917 (p. 145) : « On dit que Lénine et Kerensky détiendraient le pouvoir. » Le Journal de Genève lui permet de suivre la situation critique en Allemagne (janvier 1918).

Le 11 novembre, le proviseur du lycée vient dans les classes annoncer l’armistice et la levée de toutes les punitions. Ainsi se rejoignent les deux dimensions de ce journal : celle de la description de la guerre mondiale et celle de la vie personnelle de Pierre Allain.

Rémy Cazals, juin 2018

Note : La même maison d’édition a publié la brochure de Louis Descols, La Genèse du drap Bleu Horizon (2014, 40 pages, nombreuses illustrations). Elle montre comment, pour remplacer l’ancien uniforme aux pantalons rouges teints à l’alizarine fournie avant la guerre par la Badische Anilin, on avait d’abord pensé à un drap « tricolore », mêlant du bleu sombre, du blanc et du rouge, puis la proposition de Maurice Allain avait été acceptée : 15% de laine bleu foncé, 50% de laine bleu clair et 35% de laine écrue.

Autre publication des éditions Points d’Æncrage : L’Indre à l’épreuve de la Grande Guerre, catalogue de l’exposition de mai à décembre 2014, publié en 2015, 144 pages très illustrées.

Pour tous renseignements sur les trois ouvrages : jeanpaul.thibaudeau@gmail.com

Delcayre, Jean-Baptiste

Dans le cadre des activités de la bibliothèque patrimoniale du Grand Cahors, Didier Cambon et Sophie Villes ont recueilli des témoignages lotois sur la période de la Grande Guerre et les ont regroupés en chapitres thématiques : Didier Cambon et Sophie Villes, 1914-1918, Les Lotois dans la Grande Guerre, tome 1 Les Poilus, préface du général André Bach, Les Cahiers historiques du Grand Cahors, 2010, 197 p.

Jean-Baptiste Delcayre était cultivateur à Meyronne (Lot) avant la guerre. On a de lui 250 lettres adressées à sa famille. Parti au 131e RIT, il a été d’abord ordonnance d’un officier, puis affecté à diverses missions de transport. Avant même son départ, il a décrit la « grande animation » qui règne au chef-lieu, le 7 août 1914, la population cherchant à encourager les soldats : « Tous les régiments qui passent pour aller à la frontière sont salués par des bravos et Vive la France. C’est curieux à voir. Notre détachement est rentré à la caserne le jour de notre arrivée en chantant la Marseillaise et drapeaux en tête. Les officiers étaient joyeux, mon commandant nous a félicités. » En même temps, il se préoccupe du prix payé par la réquisition pour la jument de sa ferme. Et, peu après (30 septembre), il commence à donner des conseils pour les travaux agricoles : « Je vous recommande de laisser assez mûrir le tabac, vous verrez bien d’abord lorsque les autres le couperont et vous n’aurez qu’à leur montrer d’abord ; j’ai confiance avec Portal Gaubert car lui laisse assez mûrir, écoutez bien ses conseils. »

La séparation et les mauvaises conditions de vie sont pénibles à supporter, mais il y a de plus malheureux (3 décembre 1914) : « Pense aux habitants des pays ravagés où le mari est sur la ligne de feu, sa famille éparpillée à droite ou à gauche, sans correspondance dans des pays sans connaitre personne, souvent sans ressources, leurs récoltes ravagées, leurs maisons pillées ou incendiées ou écroulées à coups de canons. »

Le 29 mai 1917, il fait de manière un peu confuse une remarque de bon sens sur le rapport ambigu des soldats avec la presse : « Les communiqués, je ne les regarde plus mais les journaux viennent intéressants quand même si ce n’est que pour nous bourrer le crâne ; pardonnons-les quand même car en attendant ça nous relève le moral, car sans cela il commencerait à être bien bas et il y a de quoi. » Comment s’en sortir ? « Il n’y a pas d’autre cas de gale, mais d’abord c’est rien du tout que de la chance pour celui qui l’attrape. Celui qui n’a qu’un bras ou une jambe, on le réforme, il est content car il a la vie sauve mais cela ne veut pas dire que ça soit tout bonheur. Il faut être malade pour être réformé, il faut un cas sérieux mais en ce moment on est content de tout pour se sortir de cette tuerie » (17 septembre 1917).

Fin décembre 1917, « pour la quatrième fois », Jean-Baptiste est obligé d’envoyer ses vœux par lettre : « Tout de même, c’est bien triste de vivre ainsi de longues années séparés de ceux que l’on aime. Je vous souhaite une année avec une santé parfaite et que tous vos désirs surtout se réalisent car alors ça sera mon retour, j’en suis sûr. » En effet, l’année 1918 sera la dernière année de guerre, grâce aux tanks et aux Américains. Le 5 juillet, Jean-Baptiste écrit à son petit Marcel qui a bien grandi : « Tu me dis que tu penses à moi, crois-moi cher petit Marcel que moi aussi je pense à toi et à tous, il ne se passe guère de moment que je ne pense à vous tous et ainsi depuis 4 ans. Ceux qui prétendent qu’on s’y fait à la guerre ne doivent pas en avoir goûté. Cependant plus que jamais il faut le courage et la patience. Serait un lâche celui qui reculerait devant les sacrifices qu’il peut rendre [sacrifices ou services ?]. Aujourd’hui, mon cher petit Marcel, un millier de soldats américains sont à nos côtés. Ils ont couru de grands dangers pour venir sur notre sol. Ils sont curieux à voir. […] C’est frappant quand on voit ces hommes venir de si loin pour défendre notre cause. Ce sera dur encore quelques mois, mais le jour viendra où nous aurons la supériorité. Je voudrais bien t’avoir à côté de moi pour te montrer beaucoup de choses. Tu verrais ces avions français voler toute la journée au-dessus de nos têtes et en quantités. Ces régiments d’Américains avec leurs grands chapeaux, ces tanks que nous ramenons du combat et qui sont criblés de balles mais aucune ne peut traverser, pas même les éclats d’obus, ça ne fait que lui lever la peinture. »

Rémy Cazals, avril 2016

Charrasse, Joseph (1887-1973)

Né le 3 février 1887 à Entrechaux (Vaucluse). Famille de petits propriétaires installés au pied du Ventoux, à proximité de Vaison. Forte empreinte catholique. Etudes au petit séminaire de Saint-Didier. Ecole dentaire de Lyon. Service militaire au 163e RI en Corse. Libéré, il s’installe comme chirurgien dentiste à Vaison. Célibataire en août 1914 quand il part comme soldat au 8e RIC.

Son témoignage est constitué de 250 lettres adressées à sa famille, tandis que 40 autres, reçues par lui, écrites par sa mère (Laurencie) et par sa sœur (Marie-Rose), ont été conservées. Elles figurent dans le livre d’Alain Fouqué, « Ne vous mettez pas le cœur à l’envers », Echanges épistolaires de Joseph, Laurencie et Marie-Rose Charrasse (1914-1919), Forcalquier, C’est-à-dire éditions, 2014, 336 p., illustrations, 673 notes de bas de page, postface de Jean-Yves Le Naour. De très rares passages en provençal dans les lettres de Joseph. Le témoignage montre, comme souvent, l’importance du courrier familial pour celui qui est sur le front et pour ceux qui espèrent son retour. Autre constante dans le témoignage des soldats, la méfiance envers la presse, dès le 4 mai 1915, puis le 30 juin (« ils ne disent que des blagues ») et encore le 25 avril 1918 (« les journaux me dégoûtent »).

Joseph est d’une extrême discrétion sur les dangers courus sur le front, mais il ne s’y trouve pas toujours, il passe de longs moments à l’hôpital (hiver 1914-1915 à Rodez puis Toulon). Il arrive à Gallipoli le 28 mai 1915, où il exerce les fonctions de cuisinier, puis brancardier et infirmier. Cultivé, il évoque alors « les ruines de l’antique cité de Priam » qui sont sur l’autre rive, et la « guerre homérique » (p. 116). Retour à Fréjus en mai 1916 ; dans la Somme en juin ; à nouveau hospitalisé pour maladie en septembre ; retour sur le front en avril 1917 dans l’Aisne où il ne dit rien du 16 avril. Depuis le début de la guerre, il essaie de se faire reconnaître dans son métier ; le corps des chirurgiens dentistes militaires est créé en mars 1916, et il y est admis officiellement en mai 1917, au 33e RIC puis au 53e RIC.

Ces textes constituent un excellent recueil de pratiques catholiques : médailles, prières, invocation du saint local (Quenin), neuvaines. Les lettres de la mère alternent conseils terre à terre (« chaud aux pieds c’est la santé » ; attention aux épidémies qui « se déclarent par manque d’hygiène ») et injonctions terre à ciel (« n’oublie pas tes prières » ; « prie beaucoup, prive-toi un peu de fumer et offre ce sacrifice au Bon Dieu »). On a là un beau catalogue des méthodes de négociation avec l’Eternel. La guerre a eu lieu « parce que les hommes ne veulent pas se soumettre à leur créateur » (p. 44). « Les hommes bataillent mais Dieu remporte les victoires » (p. 52). « Ce qui nous manque, c’est un acte de contrition de la France repentante » (p. 93). Mais Joseph lui-même renchérit : « Espérons que bientôt le doigt de Dieu va arrêter ce fléau, ce torrent de sang, car Lui seul est capable d’y mettre un terme » (p. 109). Réjouissez-vous pour Noël 1914, « l’Enfant Jésus ne serait pas content si vous étiez trop tristes. Il faut le prier avec confiance et vous verrez que la Providence continuera à me protéger comme elle l’a fait jusqu’à ce jour » (p. 56).

Je n’ai pas fait d’étude quantitative, mais on a l’impression que cette dimension superstitieuse perd de l’importance au fil du temps. « Que c’est long ! » écrit Joseph le 11 août 1918. Il exprime rarement son exaspération, et il faut attendre le 23 octobre 1918 pour qu’il critique ceux qui ont les pieds au chaud et le dîner toujours servi à point (passage en provençal) ; si ceux qui doivent traiter de la paix étaient dans la tuerie, cela marcherait un peu plus vite. La lettre du 11 novembre suivant décrit « un beau rêve », tandis qu’on « hésite encore à croire que ce terrible cauchemar qu’a été la guerre soit fini ». Certes, Joseph remercie la Providence, mais la phrase est très courte et sans rapport avec l’amoncellement de références religieuses du début.

Après la guerre, Joseph estime qu’il y aura sans doute des mécontents, ceux dont la carrière a été brisée, tandis que « des embusqués ont fait fortune ». Lui-même est démobilisé en juillet 1919 ; il retrouve son métier civil et se marie en 1929. Il meurt à Valréas le 9 juin 1973.

Rémy Cazals, février 2015

Lambert, Eugène (1876-1956)

1. Le témoin

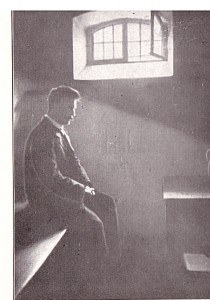

L’auteur ? photographié après guerre dans sa cellule d’Ehrenbreitstein

L’auteur ? photographié après guerre dans sa cellule d’Ehrenbreitstein

Eugène Lambert naît à Mainvilliers (Moselle) en 1876. Marié à Marie, il a trois enfants ; une fille, un fils, Rémi et Suzanne, qui naît en 1914 alors qu’il est en captivité. A la déclaration de guerre, il travaille au journal francophone le Lorrain à Metz. Francophile, secrétaire du comité du Souvenir Français de Noisseville (Moselle), il deviendra après-guerre publiciste, président du Syndicat d’initiative et à ce titre membre fondateur de la Foire d’automne de Metz, ville dans laquelle il est socialement très actif. Conseiller municipal messin, vice-président de l’Amicale des anciens incarcérés politiques d’Ehrenbreitstein, il reçoit le 12 juillet 1935 la médaille d’honneur (vermeil) de la Reconnaissance française pour ses actions de propagande francophile alors qu’il était sous l’uniforme allemand. Il décède à Metz le 7 mai 1956.

2. Le témoignage

Lambert, Eugène, De la prison à la Caserne ! Journal d’un incarcéré politique d’Ehrenbreitstein. 1914-1918. Metz, imprimerie Paul Even, 1934, 234

pages, (tirage limité à 250 exemplaires).

Eugène Lambert, se sachant recherché, est arrêté dans les bureaux du journal Le Lorrain le matin du 1er août 1914 et conduit à la prison militaire de la Place Mazelle, rue Haute Seille à Metz. Il en est extrait dès le lendemain pour être acheminé à la forteresse d’Ehrenbreitstein à Coblence, au bord du Rhin. Il reste incarcéré dans les fameuses casemates comme prisonnier politique, sans jamais connaître la raison de son arrestation. Le 24 septembre 1914, il fonde au sein de la forteresse, avec quelques détenus, « L’Union », « société des détenus politiques d’Ehrenbreitstein » (page 79).

Ayant la confiance des détenus, il est même mandaté pour tenir leurs comptes (page 83). Mobilisable dans l’armée allemande, il est transféré le 25 février 1915 de la prison à la caserne Ravensberg du 66e régiment d’infanterie allemand de Magdebourg (Saxe-Anhalt). Sous-officier, il occupe plusieurs fonctions et est muté dans un régiment territorial (à Quedlinbourg) le 15 mai 1915, suite à sa simulation d’un problème au cœur. Usant, comme beaucoup (voir page 229), de tous les subterfuges pour paraître malade, y compris en perdant anormalement du poids, sa crainte ultime est d’être muté sur le front russe dans un régiment combattant. Il sera d’ailleurs l’un des rares sous-officiers lorrains à ne pas y être affecté. A Magdebourg, affecté au 1er territorial, il est notamment affecté comme geôlier – lui qui a été détenu 7 mois en forteresse – à la garde de prisonniers belges. Surpris à leur parler français, alors qu’il leur fournit des informations, il est déplacé le 15 juin 1915 à Altenbourg (Thuringe) au 153ème régiment d’infanterie d’active. Considéré comme suspect, il y est particulièrement surveillé mais échappe à plusieurs commissions médicales qui veulent l’affecter en Russie. Il a en effet une certitude : « (…) on veut se débarrasser de moi, j’en ai la ferme conviction. Je n’arriverai jamais au front, me dis-je, ou si j’y arrive, je n’y serai pas longtemps. Sans doute, quelque gradé aura mission de me nettoyer de propre façon » (page 139).

Reclus dans son régiment, dans lequel il va rester jusqu’à l’Armistice. Il finit par obtenir enfin une permission en mai 1918 et retourne à Metz où, le

17, chez lui, il déclare paradoxalement : « Pour la première fois depuis la guerre, j’ai entendu le canon » (page 203). A Altenbourg, au fil des mois, il débute une propagande zélée de « doctrines antimilitaristes, antiprussiennes et francophiles [dans une] Saxe (…) foncièrement socialiste » (page 153) et va même jusqu’à fonder le 19 mai 1917 « l’Espérance », « journal manuscrit clandestin à l’image des compagnons d’exil. Paraissant en Barbarie ». Hebdomadaire écrit en français, et destiné à donner des nouvelles aux prisonniers des environs, il paraîtra jusqu’à la fin. Eugène Lambert vit ainsi le lent mais inexorable enfoncement de l’Allemagne dans la crise morale et alimentaire qui va amener à la situation révolutionnaire de l’automne 1918. « Singulier spectacle que ce peuple victorieux et mendiant » dit-il le 18 juillet 1915. Le 11 novembre, « cette fois, c’était bien la délivrance » (page 212) et le seul but qui maintenant le préoccupe est le retour en homme libre dans une Lorraine redevenue française. Il quitte Altenbourg le 17 novembre et, après avoir traversé une Allemagne où « l’anarchie règne en maîtresse » (page 215), Eugène Lambert arrive à Metz le 25 novembre 1918 et retrouve enfin sa famille.

3. Analyse

Deux ouvrages de volumes sensiblement égaux composent ce journal d’un « Malgré nous »[1] ; le journal d’un incarcéré et les souvenirs d’un Lorrain sous l’uniforme allemand. Francophile propagandiste, le témoignage d’Eugène Lambert est forcément partial mais nombre d’informations subsistent sur la vie en prison (pages 17 à 34), en forteresse (pages 35 à 117) comme sur l’ambiance de la caserne de l’armée allemande, la vie à l’intérieur dans le régime de blocus qui ronge le pays et qui va l’amener à la révolution (pages 137 à 214). Débutant son journal le 27 juillet 1914, il nous permet d’appréhender les heures intenses précédant la déclaration de guerre à Metz et son arrestation, le 1er août. Ces quelques pages sont ainsi à rapprocher du journal de guerre de René Mercier qui décrit des scènes semblables à Nancy[2]. Très psychologiquement touché par son incarcération, Eugène Lambert témoignage des affres de sa vie d’interné, craignant d’être fusillé pour ses activités francophiles. Il balance entre obéissance et évasion mais se soumets sous la menace des représailles à sa famille (page 9). L’ouvrage témoigne aussi des difficultés d’une écriture de la claustration tant le confinement et l’absence quasi-totale de nouvelles provenant de l’extérieur ne permettent pas l’enrichissement du témoignage. Il y parvient toutefois, nous parlant des ruses pour obtenir de l’argent par sa famille (pages 55 et 80), et pour le cacher dans des boutons de caleçon (page 80), pour tromper la censure, en écrivant « sous les timbres, dans les doublures d’enveloppes ou avec du jus d’oignon comme encre sympathique » (page 80), sachant que toute correspondance doit obligatoirement être écrite en allemand (pages 63 et 79). Il évoque aussi les mouchards (page 80), la collaboration (page 104) ou les fraternisations avec les gardes (page 97), qu’il appliquera lui-même quand il sera geôlier. Il craint la folie, notamment quand il ne peut plus sortir de sa casemate à cause de la neige : « Nous filons toutes voiles déployées vers la neurasthénie, la folie ! » (page 105) et évoque même le suicide le 27 janvier 1915 (page 106). Libéré pour être encaserné, il fait un court retour sur la sociologie des prisonniers, de tous statuts et de toutes nationalités (page 115).

Vêtu de force de l’uniforme feldgrau, arrivé à la caserne, son témoignage change d’aspect, passant de l’écriture journalière à des souvenirs reconstruits, épisodiques, vraisemblablement basés sur un carnet. Affecté à une unité de réserve (son fusil est russe), il atteste de l’impréparation du soldat allemand au combat : « J’en ai vu partir qui ne savaient pas se servir de l’arme à feu, qui n’avaient jamais tiré un coup de fusil » (page 180) et de la violence du dressage des hommes (page 152), « matériel humain »[3] (…) en voie de s’épuiser (page 177). Observateur privilégié, il assiste à la double déchéance des sociétés allemandes ; la disette de la société civile et « un esprit de lassitude et de défaitisme » (page 164) de la société militaire, dont les conditions de vie matérielles se dégradent inexorablement : « Un ordre prescrit aux soldats de livrer leurs chaussettes pour être conservées dans les dépôts jusqu’au jour où ils partiront en campagne » (page 165). D’ailleurs, Lambert témoignage à partir de 1916 d’une recrudescence des suicides militaires comme civils (pages 168, 169, 171, 178). Il est témoin de la dégradation d’un militaire suite à une automutilation (page 189). La crise économique est telle que « des permissions sont offertes aux Alsaciens-Lorrains qui promettent de rapporter de l’or » (page 179), « les tissus sont tellement rares que les uniformes militaires ne sont plus en drap, mais en une sorte de feutre pressé. Dans les magasins, on vend du linge de corps en papier, la toile et le fil ayant disparu du marché » (page 180) en janvier 1917, « on recommande dans les journaux, de chasser les corbeaux qui s’abattent par nuées sur la région » (page 182). Le pain est « une composition dans laquelle la pomme de terre, la sciure de bois et le son entrent pour une grande part » (page 183) et des troubles éclatent à Leipzig et Altenbourg suite aux pénuries alimentaires. De retour de la seule permission qu’il parvient à obtenir en mai 1918, il constate « les ravages de l’idée révolutionnaire dans les casernes » et que « des incidents très suggestifs se produisent qui révèlent l’état d’esprit de la troupe » (page 208). Ils se traduisent par les premières marques d’irrespect envers les officiers qui dès lors « n’en mènent pas large » (page 208) ; certains « ont même été frappés par les hommes à la moindre observation » (page 209). L’anarchie monte à l’été 1918, « les hommes que l’on envoie au front refusent carrément de marcher (…) arrêtent le train, détruisent les fils télégraphiques et se dispersent dans la campagne » (p.209). C’est le début de la fin qui amène à la « paix de raison (Vernunftsfrieden) »

(page 212) et les jours de novembre, vécus à Altenbourg, sont surréalistes (pages 230 à 233). Son retour à Metz et le défilé des soldats français devant

Raymond Poincaré le 28 novembre 1918 lui suggèrent ces mots en forme de conclusion : « Je défie la plume la plus experte de décrire ce que nous autres Messins avons ressenti ce jour là » (page 220).

Yann Prouillet, février 2013

[1] Terme employé par Eugène Lambert dans sa préface, écrite en juillet 1934, mais non présent dans ses écrits rédigés avant Noël 1918.

[2] Voir sa notice dans le présent dictionnaire ou sur http://www.crid1418.org/temoins/2012/03/28/mercier-rene-1867-1945/.

[3] Cette notion de « Mensch material » ne saurait ici être comparée ou rapprochée de l’application concentrationnaire de l’autre guerre.

Ferry, Abel (1881-1918)

Petit-fils du ministre Allain-Targé, neveu du fameux Jules Ferry, fils d’un député puis sénateur des Vosges, Abel Édouard Jules Ferry est né à Paris le 26 mai 1881. Après des études en histoire et en droit, il est à son tour élu député des Vosges en 1909. Lors de la déclaration de guerre, il occupe le poste de sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères et reste en fonction jusqu’en octobre 1915 tout en ayant rejoint le 166e RI avec le grade de sous-lieutenant. Abel Ferry peut ainsi connaître le front, parler aux soldats et aux officiers de terrain, en faire état auprès du gouvernement et de ses collègues députés, être envoyé en mission auprès des généraux, et voir la guerre « d’en bas et d’en haut », titre repris dans un de ses livres posthumes. Car il meurt de ses blessures lors d’une mission d’enquête sur le front, le 15 septembre 1918. Son premier livre, reprenant des rapports officiels, est publié par Bernard Grasset dès 1920 avec, en exergue, cette phrase qui résume sa pensée : « L’Âme de 1793 est en bas, La Bureaucratie est en haut. » Ses carnets personnels étaient également destinés à la publication, trente ans après la fin de la guerre. Sa veuve, Hélène, s’en charge en 1957, en édulcorant quelque peu le texte. Pour le même éditeur, Nicolas Offenstadt et André Loez l’ont repris en 2005, en revenant à l’original et en consultant les archives de la maison Grasset. Cette dernière édition est ainsi introduite par une préface, « Histoire d’un livre », et complétée par quelques lettres d’Abel à Hélène.

L’ouvrage de 1920 répond à cette remarque fondamentale d’Abel Ferry : « Toute ma conduite dans la guerre a été déterminée par ce double spectacle : dans la tranchée, des morts inutiles ; à Paris, pas de gouvernement. » D’un côté, l’incompétence : « Il faut avoir combattu pour savoir à quel degré les E. M. ignoraient la nature du combat, la puissance des feux de mitrailleuses et d’infanterie, la force des fils de fer, les nécessités de l’artillerie lourde. » De l’autre, la méfiance de la démocratie : « L’erreur de la France fut, pendant les deux premières années de guerre, de craindre la forme parlementaire de son gouvernement. » Le livre contient les mémoires et discours d’Abel Ferry sur la bataille des Hurlus (mars 1915), les opérations en Woëvre (avril), les méthodes du commandement (février 1916), l’état moral de la Ve armée (juillet 1917), avec un retour sur l’offensive générale du 16 avril 1917, etc. Chacun de ces textes est l’occasion de revenir sur les constantes : les folles attaques ; la méconnaissance du fait qu’une troupe qui attaque, même si elle a pris la tranchée adverse, a tellement fondu en effectif qu’elle est « virtuellement hors de combat » ; l’absence de vision d’ensemble. Il faudrait, propose-t-il, mettre au point une offensive « qui unisse la préparation à la surprise ». Dès le 27 octobre 1914, une lettre à Hélène précise que « seuls les artilleurs gardent dans cette guerre un intérêt joyeux. Seuls, en effet, ils ont des armes à la hauteur des nécessités. Nous, nous n’avons qu’un bâton sur l’épaule ; la plupart de nos hommes sont tombés sans tirer un coup de fusil ; les autres n’ont jamais vu un Allemand. […] La reine des batailles, c’est la mécanique. »

En haut, c’est la dictature du GQG avec la complicité de Millerand, Maginot et Poincaré. Les généraux sont les maîtres, et la réaction cléricale en profite (Carnets, 30 décembre 1914). Au gouvernement, on parle mais on n’exécute pas. Heureusement, peu à peu, s’instaure un contrôle parlementaire, évolution souhaitée et provoquée par Abel Ferry et ses amis. Mais la tâche est rendue difficile par la presse qui « a faussé l’opinion publique, elle a créé la légende de Joffre, elle a créé une légende antiparlementaire » (26 février 1916). Il note, plus tard, « une campagne de réclame organisée autour de Mangin » (30 juillet 1918), puis la tentative de persuader à la France, contre toute évidence, « que la défaite du 16 avril était une victoire et qu’elle avait été arrêtée, non par les mitrailleuses allemandes, mais par les critiques des hommes politiques » (17 août 1918). C’est en effet sur l’offensive Nivelle que les livres d’Abel Ferry sont particulièrement critiques, et il faut lire en entier son rapport du 16 mai 1917, après un mois d’enquête sur le terrain, dans les unités et auprès des chefs : les causes de l’échec sont strictement militaires ; les conséquences sont catastrophiques pour le moral des combattants, et on peut se demander si « nous allons à la paix par la révolution » (12 juillet 1917). Au total, une si brève notice ne peut qu’effleurer la richesse des observations d’Abel Ferry, bien placé pour voir la guerre d’en bas et d’en haut.

Rémy Cazals

*Abel Ferry, La Guerre vue d’en bas et d’en haut, Paris, Bernard Grasset, 1920, 328 p.

*Les Carnets secrets d’Abel Ferry 1914-1918, Paris, Grasset, 1957, 255 p. ; nouvelle édition préfacée par Nicolas Offenstadt, Paris, Grasset, 2005, 393 p.

Girard, Adrien (1884-1922)

Les Girard, catholiques pratiquants, sont pâtissiers de père en fils à Buis-les-Baronnies (Drôme) où Adrien naît le 30 avril 1884. En 1914, il est marié et père d’un petit garçon. Mais la plupart de ses lettres conservées sont celles qu’il adressait à sa sœur Henriette. En octobre 1914, il fait partie « d’une division de brancardiers […] qui ont des brancards et un pousse-pousse (voitures où on suspend les brancards) et qui vont dans les tranchées, ou la nuit sur le lieu du combat, chercher les blessés ou malades. Ces brancardiers amènent les blessés au poste de secours où nous sommes, avec nos voitures et nos tringlots. Nous transportons ces blessés aux ambulances de corps, à 7 ou 8 km en arrière. Tu vois par là que nous formons un premier échelon, celui qui est dans la ligne de feu. Nous sommes à 2 km de nos tranchées qui sont à 500 mètres de l’ennemi. »

Témoignages directs ou indirects

Du fait de cet éloignement relatif, les récits de corps à corps, d’exécution à la baïonnette, d’officier boche saigné comme un cochon, qu’il reproduit, sont de seconde main. Par contre, il a connu directement les bombardements dont il décrit les effets : « Je t’assure que quand ça crache et que tu es là, au milieu, tu sens tes nerfs se crisper » (8 juin 1915). Un détail (18 juin) : les chevaux blancs, qui se verraient de trop loin, sont peints pour leur donner « une teinte isabelle ». Surtout, ses fonctions lui permettent des remarques sur la chirurgie de guerre : « J’ai vu plus de pratique que ce que peut voir un jeune docteur en 4 ans d’études. […] Les blessures de guerre sont infinies de variétés, et toutes plus atroces les unes que les autres. Et si les docteurs s’en tenaient aux principes de la vieille médecine, il y aurait la moitié plus de mal. [Ainsi s’il faut trépaner] on ouvre immédiatement la tête de l’individu. C’est vite fait, et il faut réellement que le blessé soit bien touché pour qu’on ne le guérisse pas. […] Pour couper une jambe ou un bras, c’est vite fait : il faut 10 minutes. Et l’on a constaté que la mortalité, chez les officiers, était en proportion plus forte que pour la troupe. En effet, pour conserver un bras ou une jambe à un officier, on le soigne en ne pas la lui coupant, et pour trop bien le soigner il meurt quinze jours après de la gangrène. Aux simples soldats, on ne leur demande pas leur avis : c’est coupé de suite, et ils sont sauvés. […] Et les blessures les moins guérissables sont les intestins. Car tu vas comprendre qu’une balle qui traverse le paquet de boyaux fait de nombreux trous, et que les matières sont une infection qui ne peut pas se combattre. »

Critiques de surface et de fond

Adrien Girard se défoule en de nombreuses critiques ponctuelles. Les gens de l’Est sont égoïstes ; les femmes sont « toutes des grandes blondes, grosses […] toutes plus mal accoutrées les unes que les autres ». Les officiers de l’arrière achètent aux combattants des souvenirs avec lesquels ils pourront « mystifier du monde ». Les décorations ne sont pas données à ceux qui les méritent, mais à des « fils à papa bons pour rien ». « Je n’ai aucune confiance à l’Italie », écrit-il le 2 mars 1915, et le 16 avril il précise qu’il n’en veut pas au peuple italien, mais à son gouvernement qui s’est livré « à toutes sortes de bas marchandages avec l’Allemagne d’un côté et les Alliés de l’autre ». « Le collaborateur de ce journal est un menteur », affirme-t-il en mai 1915 à propos d’un article du Petit Parisien. Il n’y a pas de justice dans le tour des permissions : le système D l’emporte sur le patriotisme (4 décembre 1915). Les chefs font « éreinter les hommes et les chevaux pour rien » (23 décembre). De passage à Lyon lors d’une permission, il est scandalisé par ce qu’il voit : « les théâtres fonctionnent, des cinémas à chaque coin de rues, les brasseries pleines de monde qui fait la noce » (19 janvier 1916).

Mais la réflexion va parfois plus loin. L’enthousiasme inculqué aux jeunes conscrits « est un masque qu’on leur a mis devant les yeux pour les conduire à l’abattoir. […] Cette guerre, c’est ce qu’il y a de plus honteux depuis la création du monde » (2 mars 1915). Le 18 juin 1915 : « Je ne crois plus qu’à un miracle pour nous délivrer. J’espère qu’il se produira. Il faudrait le choléra pour les armées ; et alors peut-être que cela finirait faute de combattants. […] Les vies humaines sont sacrifiées, les orphelins, les veuves augmentent tous les jours, et les milliards qu’il faudra sortir plus tard de la sueur des peuples continuent de s’envoler en fumée de poudre. » Le 15 novembre, après une permission : « Au Buis, j’ai remarqué que l’on se rendait bien mal compte de ce qu’est la guerre. [Les gens] vous trouvent trop gras, trop de bonne humeur […] Entendre dire, comme je l’ai entendu dire par quelques-uns, que l’affaire de Champagne n’est rien et que les résultats ne sont pas brillants, c’est affreux. »

Dieu seul pourrait mettre un terme « à cette tuerie et à ces abominations », mais Adrien cherche une porte de sortie personnelle car, écrit-il le 19 janvier 1916, « je voyais qu’au GBD j’étais forcé d’y passer un moment à l’autre ; le péril était trop grand, et c’était fatal. Sur trois brigadiers, il n’y avait plus que moi : l’un tué et l’autre une jambe coupée. Alors mon compte était fait ainsi. » Il réussit à devenir chauffeur de camions dans l’artillerie, et conclut : « Et ce sera peut-être pour mon bien. »

RC

*Je suis mouton comme les autres…, 2002, p. 341-363.

Jurquet, Albert (1865-1925)

Albert Jurquet est né à Mende le 6 mai 1865. Son père, Paul Jurquet, est maçon ; sa mère, Rose Borie, est sans profession. En 1885, le conseil de révision le décrit ainsi : cheveux blonds, yeux bleus, taille 1 m 69. Profession : instituteur. Il est incorporé dans le 122e de ligne le 6 décembre 1886. Il est libéré le 18 mai 1889, avec le grade de sergent fourrier. Revenu à la vie civile, il effectue des périodes, en particulier dans les 123e et 142e régiments territoriaux d’infanterie. Il est libéré du service militaire le 1er novembre 1911, avec le grade de lieutenant.

Le 4 juin 1899, Albert Jurquet épouse Eva Bilanges, institutrice suppléante. Lui-même est devenu « employé de préfecture ». Le couple aura trois enfants, deux filles et un garçon : Rose, née en 1901, qui sera institutrice à Fontainebleau ; Marguerite, née en 1904, qui sera professeur de lettres dans un grand lycée parisien ; Albert, né en 1906, qui fera carrière aux PTT. Albert Jurquet est mort à Mende en 1925.

Albert Jurquet a 49 ans lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale. Il est chef de division à la préfecture de Mende, chargé du dossier des réfugiés. Dès le 26 juillet 1914, il jette quelques mots sur une feuille de papier. Il poursuivra cette tâche jusqu’au 31 décembre 1918. Ce « journal de l’arrière » se présente sous forme de feuillets séparés, toujours datés, rédigés à l’encre noire d’une petite écriture soignée, parfois difficilement lisible, et très souvent signés. Ces feuillets sont conservés dans des chemises administratives de l’Assistance aux familles nombreuses, récupérées à la préfecture, sur la couverture desquelles il écrit au crayon bleu une sorte de table des matières. Le journal compte 53 dossiers un pour chaque mois. En plus des feuillets du journal proprement dit, on y trouve quantité de documents. Des journaux locaux : la collection à peu près complète du Moniteur de la Lozère, un quotidien d’une page imprimée au début sur un seul recto, puis recto verso, avant de passer à quatre pages et de devenir hebdomadaire vers la fin (restrictions de papier). On y trouve aussi de façon irrégulière Le Courrier de la Lozère, journal catholique, La Dépêche de Toulouse, L’Éclair de Montpellier ; puis des journaux nationaux, Le Petit Parisien, La libre parole de Drumont (un seul numéro), ou internationaux La Gazette de Lausanne que, si l’on en croit ses notes – surtout au début – il lit régulièrement.

On trouve aussi dans ces dossiers :

-Des affiches gouvernementales envoyées dans les préfectures pour qu’elles soient apposées dans toutes les communes. Il en garde parfois un exemplaire qu’il considère sans doute comme « historique ».

-Des enveloppes contenant des insignes vendus au public au profit des orphelins de guerre.

-Un volume, Lettres à tous les Français (à la date du 15 septembre 1916). Il s’agit des 12 lettres écrites par des intellectuels éminents et des militaires français qui se donnent comme tâche de maintenir le moral des Français.

-La nombreuse correspondance qu’il reçoit régulièrement du front, ainsi que des lettres de sa famille ou d’hommes politiques de Lozère. Il y conserve en particulier les lettres et cartes envoyées du front par son neveu, mobilisé en 1914 et grièvement blessé à Verdun en 1917.

Ces 53 épais dossiers forment un témoignage direct sur la Première Guerre mondiale vécue au jour le jour dans une petite ville loin du front, « l’arrière », dont le moral était un des éléments de la victoire dans la propagande officielle. Ce journal est aussi une sorte de parallèle aux correspondances déchirantes des poilus que l’on a largement publiées ces dernières années.

Albert Jurquet a deux ennemis principaux : les cléricaux et les Anglais. En digne fils de la Révolution et de l’école laïque, c’est avant tout un républicain. Ceux qu’il appelle les cléricaux (les catholiques-monarchistes) ne trouvent aucune grâce à ses yeux. Dans son journal, il révèle ainsi la lutte politique très vive qui oppose républicains et catholiques dans le département. L’autre ennemi, ce sont les Anglais. Il les soupçonne systématiquement de ne penser qu’à leurs propres intérêts dans la conduite de la guerre, que ce soit sur le front français ou en Orient, opinion largement partagée si l’on en croit son journal. Il est persuadé que si nos armées piétinent, c’est qu’il n’y a pas de commandement unique de toutes les forces engagées. Cela, bien sûr, à cause de l’Angleterre qui veut rester maîtresse de ses troupes et de sa stratégie. Il va même jusqu’à écrire : « Nous sommes envahis par l’Allemagne et l’Angleterre. »

Albert Jurquet se plaint aussi de la détérioration des mœurs. Par deux fois, il écrit sur l’adultère des femmes dont le mari est au front ou prisonnier en Allemagne. Ses conceptions de la sexualité des femmes et des hommes semblent dater d’une époque lointaine. Parallèlement, les journaux rendent compte des séances de la Cour d’Assises qui juge de nombreux infanticides.

Albert Jurquet lit, interroge, discute, réfléchit, condamne. En un mot, il cherche à savoir et à comprendre avec à sa disposition un pauvre matériau. Il exprime des réflexions, des hypothèses, des théories changeantes selon l’évolution des combats, et des stratégies d’une géopolitique aussi hasardeuse que les rêves de Picrochole à la conquête du monde. (Il imagine que le Japon, traversant la Sibérie pourrait venir remplacer les troupes russes défaillantes sur le front de l’est.) Ce devait être l’attitude générale des Français. Mais tout change quand, comme Albert Jurquet, on écrit en secret ses doutes, ses inquiétudes, ses colères, ses indignations, ses révoltes et ses propres hypothèses. Au fil des jours et des mois, se dégage de ses écrits une vision de la guerre et de la société française. Avec toutes ses insuffisances mais aussi avec toute sa sincérité. L’auteur devient témoin de son temps, d’une société provinciale aujourd’hui disparue. L’intérêt du texte d’Albert Jurquet réside justement dans cette expression personnelle, reflet de ce que pensaient ceux qui l’entourent et témoin de l’opinion publique de l’arrière, ballottée entre l’annonce de victoires futures, de désastres évités, et tous ces blessés qui arrivent par trains entiers dans les hôpitaux militaires (9 à Mende), ainsi que le nombre des morts dont on a connaissance dans la ville et dans le département, mais aussi parmi ses collègues et ses amis.

Il est évident que le journal d’Albert Jurquet restera secret parce que, dans cette période de censure militaire très stricte, un fonctionnaire préfectoral ne peut absolument pas exprimer publiquement, non seulement ce qu’il pense des événements dont il est le témoin, les conversations dans la rue, ce qu’il entend autour de lui à la préfecture, mais aussi ce qu’il pense du gouvernement, des généraux, ainsi que des personnalités et des élus lozériens, députés, sénateurs, maire, évêque, etc. Dans son journal, Albert Jurquet exprime en toute liberté ses opinions politiques, religieuses, morales, en fonction des événements locaux, nationaux et internationaux.

Un journal animé par la colère, l’indignation et l’engagement politique ; ouvert aussi à la marche du monde par le biais d’hypothèses parfois naïves mais qui montrent une conscience des enjeux diplomatiques et stratégiques mondiaux. Le journal d’Albert Jurquet restera secret pendant un siècle.

Jean Guiloineau

Voir Jean Guiloineau, Guerre à Mende, Journal de l’arrière, 1914-1918, Albert Jurquet, Toulouse, Privat, 2014.

Bayle, Eugène (1887-1915)

Clément Eugène Bayle est né à Alès (Gard) le 20 mars 1887 dans une famille protestante. Caporal à l’issue du service militaire, il est en 1914 employé à la succursale de la Banque de France dans sa ville natale, et célibataire. Mobilisé au 255e RI à Pont-Saint-Esprit, il décrit la pagaille qui règne, ainsi que les défilés avec chants patriotiques. Il commence à déchanter lors des marches exténuantes à accomplir pour un entraînement accéléré et lors du transport vers le front dans des wagons de marchandises. Il écrit régulièrement chez lui et tient un carnet personnel, tous documents conservés par la famille, qui rendent possible une intéressante lecture croisée. Beaucoup plus que pour informer, la correspondance est là pour rassurer, entretenir le lien, maintenir le moral de tous : l’autocensure élimine les réflexions pouvant susciter l’angoisse. Mais il fallait bien un exutoire : le carnet joue ce rôle.

Sans surprise, on constate que ses lettres se préoccupent des nouvelles du « pays », c’est-à-dire d’Alès. Répondant aux attentes de l’arrière, elles contiennent des références religieuses (qui ne sont pas dans les carnets). Un très beau passage (15 mars 1915) évoque la soirée au cantonnement : « Après la soupe du soir je ferai la lecture du journal dans ce repaire comme au temps des camisards, et mes fidèles soldats aiment beaucoup que je leur lise et explique les nouvelles à haute voix. » La dénonciation des journaux n’est pas absente de la correspondance : « C’est un vrai régal de voir toutes ces caricatures et de lire les articles si beaux que suggère la guerre à nos grands écrivains. À nous qui vivons la réalité des choses, il ne semble pas que l’on puisse en tirer de si nobles sujets. » De même la critique du luxe des officiers (21 mars 1915) : « Sur le morceau de journal que j’ai reçu hier, vous avez pu lire que les officiers allemands étaient logés dans les tranchées dans des abris où ne manquait pas le confortable ; je vous dirai que chez nous, les officiers ne sont pas installés moins luxueusement, parquets en briques, draps tendus en guise de tapisserie et de plafonds, tapis, tables, chaises rembourrées, vases, glaces, poêles en porcelaine, etc., etc., et entre parenthèse les soldats qui, pendant le jour, travaillent à ces somptueux aménagements, couchent le soir dans des gourbis inondés et sur du fumier. Aujourd’hui encore, nos abris ont été un peu améliorés, mais dans bon nombre on ne peut y remuer, entrer ou sortir que sur les genoux ou les mains, autrement dit à quatre pattes. Dans le mien, par exemple, une fois assis sur la paille, mon képi touche le toit. » Mais seul le carnet contient le récit du baptême du feu, la révolte contre les horreurs de la guerre, ces « crimes épouvantables » (8 septembre 1914), l’impuissance de l’infanterie sous le bombardement, les balles qui sifflent tout près. « Est-ce possible de voir de telles atrocités ? Qui donc est le criminel responsable ? », se demande-t-il à lui-même le 24 avril 1915. Il est tué le lendemain dans le secteur de Rouvrois (Meuse). Son carnet est alors envoyé à ses parents.

RC

*Frédéric Rousseau, « Réflexions sur le moral d’un homme mort de la guerre monotone, le caporal Eugène Bayle (août 1914-avril 1915) », dans Supplément d’âme, mars 1998, p. 5-24.

Llobet, Gabriel de (1872-1957)

Né à Perpignan le 19 janvier 1872 dans une famille de gros propriétaires terriens très catholiques, il a fait ses études au Caousou de Toulouse où on lui présenta la République « sous des aspects rien moins qu’attirants » (Gérard Cholvy). Il allait rester attaché à l’Action Française.

Devenu prêtre, il fut en 1899 secrétaire particulier de Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier, catholique légitimiste, puis en 1907 vicaire général du diocèse de Perpignan, et en 1915 évêque de Gap. Appelé au service auxiliaire en février 1916, il était un des deux évêques assez jeunes pour être mobilisés. Il obtint d’être envoyé au front comme aumônier volontaire, rattaché au Groupe de Brancardiers du 30e Corps. Une photo le représente dans sa « cagna », qui semble relativement confortable, et où il arbore un drapeau tricolore marqué du Sacré-Cœur. Au cours de ses permissions, il revenait s’occuper de son diocèse.

Après la guerre, il participa à une mission au Levant de décembre 1919 à mars 1920 pour affirmer la présence et le rayonnement de la France. En 1928, il devint archevêque d’Avignon.

Les nouvelles de l’évêque, données par La Quinzaine religieuse du diocèse de Gap, constituent une sorte de carnet de guerre, qui n’a pas été retenu dans la publication des documents réunis et présentés par (un autre) Gabriel de Llobet, membre de sa famille. Le petit livre donne des extraits des lettres de l’évêque à sa sœur, puis les souvenirs du front de l’Aisne de mai à septembre 1918, rédigés en 1922. L’évêque signale la boue et les rats et il comprend les souffrances des soldats : « Ceux qui parlent de la guerre, dans les articles de journaux, sans en avoir jamais rien vu, feraient bien de s’inscrire pour un hiver ici. Et notre cas n’est rien à côté du pauvre poilu de la tranchée ! » Mais il revient bientôt à ses positions politiques : « Le régime s’enlise dans la boue et il ne faut attribuer à autrui les maux dont il est cause. »

* Un évêque aux armées en 1916-1918, Lettres et souvenirs de Mgr de Llobet, documents réunis et présentés par Gabriel de Llobet, préface de Gérard Cholvy, Limoges, Pulim, 2003, 133 p.

Rémy Cazals

Coudray, Honoré (1889-1967)

1. Le témoin

Honoré Coudray, fils d’Auguste-François Coudray, douanier, et d’Honorine Planche, est né à Saint-Michel-de-Maurienne, en Savoie, le 8 octobre 1889. Il passe son certificat d’études avant d’apprendre l’ébénisterie chez un de ses oncles. Homme cultivé, il a très tôt un goût pour la littérature qu’il conservera jusqu’à la fin de sa vie, écrivant même des contes pour ses petits-enfants. Il exercera le métier d’assureur et terminera sa carrière comme cadre moyen d’une compagnie à Grenoble. Marié une première fois en 1919 à Adèle Biard, il se remarie après 8 années de veuvage à Marthe Brion, qui lui survivra jusqu’en 1985. Il aura quatre enfants et c’est l’un d’eux, Aimé, qui publie ses souvenirs. Honoré Coudray meurt le 14 février 1967 à La Tronche (Isère).

2. Le témoignage

Coudray, Honoré, Mémoires d’un troupier. Un cavalier du 9ème Hussards chez les chasseurs alpins du 11e BCA, Bordeaux, Aimé Coudray, 1986, 228 pages.

Affecté au 9e régiment de hussard à l’été 1914, c’est pourtant au titre d’éclaireur monté et d’agent de liaison que le « troupier » Honoré Coudray, 25 ans, va faire la guerre pendant toute sa durée au 11e BCA. Dès lors, il écrit sa campagne avec continuité et décrit les secteurs qu’il parcours en tous sens : les Vosges principalement, mais aussi la Somme, la Champagne, l’Italie puis la ligne Hindenbourg. L’Armistice ne met pas fin à sa relation et ce n’est que le 29 mars 1919 qu’il abandonne le joug de 5 années de guerre qu’il a traversées par miracles renouvelés chaque jour.

Alors que le tocsin sonne aux églises de Grenoble, Honoré Coudray rejoint le 9e régiment de Hussards. Il arrive dans les Vosges avec Dormeur, son cheval, le 7 août 1914 et est affecté au 11e BCA. Il participe à la bataille des frontières du côté du lac Blanc puis à la retraite vers Taintrux et le Kemberg. Le reflux allemand vers sa frontière le ramène à Saint-Jean-d’Ormont, à proximité duquel se cristallise bientôt le front. Il ne le verra pas, transporté dans la Somme puis dans les Flandres et en Artois. Laminé, le 11e revient dans les Vosges au début de janvier 1915. En février, Poincaré et un quarteron de généraux passent les chasseurs en revue, avant l’Alsace où il frôle une nouvelle fois la mort, son cheval blessé sous lui. Il est un temps évacué à l’hôpital de Gérardmer pour bronchite – et gale ! – mais tient ce dur secteur montagneux jusqu’au début de l’été 1916.

Il débarque dans la Somme pour les combats de juillet devant Curlu où, « en peu de jours, 500 hommes étendus sur la terre picarde où ils font des points bleus ». Nul étonnement qu’une nouvelle période de repos vosgienne soit nécessaire. Au mois de novembre il est détaché au 4e groupe de chasseurs alpins (1er, 12e et 51e BCA) et monte à 607, dans la haute vallée de la Fave avant une période d’instruction au camp vosgien d’Hadol, préliminaire à une période d’hiver en Alsace, dans le secteur de Dannemarie. Le printemps 1917 l’amène en Champagne puis dans l’Aisne, dans le secteur de Craonne, où il participe à l’instruction des Américains dans la Meuse.

Au mois de novembre, il apprend son changement de front et embarque pour l’Italie. Il y raconte sobrement sa campagne, faite de peu de combats, et revient, la brèche comblée, sur le front le l’ouest, s’opposer aux attaques allemandes, entre Somme et Artois. Il connaît encore de terribles journées dans la poche de Château-Thierry, aux offensives de Dammard à Rocourt puis dans celle d’Andéchy au nord de Montdidier. L’été 1918 passé, il prend part aux batailles de libération au nord de Saint-Quentin. L’armistice le trouve à Chigny, devant Guise. C’est la fin du cauchemar mais pas de sa situation sous les drapeaux, tant il parcours encore la région parisienne dans l’attente de sa démobilisation : « la levée de l’écrou » ! Et de conclure : « Sur combien de routes avons-nous déjà laissé le sillon de nos fatigues et les fils cassés de notre ardente jeunesse » (page 120).

3. Résumé et analyse

Formidable témoignage, issu d’un hommage filial, riche de continuité dans un poste particulier d’éclaireur monté, emploi rarement évoqué. C’est aussi un trésor d’écriture où l’érudition le dispute au caustique, rehaussée d’un véritable talent descriptif et d’un soupçon de critique politique qui font de ces « Mémoires d’un troupier » l’un des tous premiers témoignages d’intérêt sur la Grande Guerre. En effet, ce livre est une véritable perle éditoriale tant Honoré Coudray passe en permanence sous le souffle de la mort sans aucune égratignure, mais aussi témoigne d’un don d’écriture manifeste, alliant précision descriptive et analyse critique juste et efficace de son environnement. Dès les premières pages, on prend la mesure d’un esprit cultivé et profond. Si le lyrisme et la métaphore l’emportent parfois sur le descriptif, c’est également avec talent. Il porte sur les officiers qui l’entourent le regard acéré d’un bon observateur de la valeur des hommes. Ainsi, plusieurs tableaux ethnologiques d’intérêt sont à lire sur l’Italie et sa population, même si ce chapitre est le moins long de son parcours. Il prend parti, notamment contre les Américains dans une violente diatribe rappelant que leur sacrifice ne fut rien en regard de celui du soldat français (page 215). Sans polémique gratuite, Honoré Coudray est un excellent témoin de son temps. Seule concession, – mais est-elle de l’auteur ou du présentateur ? -, les noms de certains soldats, soit qu’ils aient été mal perçus, soit qu’ils aient été honnis (cas du soldat Jacques Serre, fusillé à Anould le 16 mars 1916), ont été caviardés. Toutefois, les initiales correspondent et il peut être aisé de les rétablir. Honoré Coudray expose son ressort d’écriture : « Je tire aujourd’hui ma révérence à la sombre comédie-dramatique des notes pour moi péniblement recueillies depuis le bruyant soir du 1er août 1914. J’ai écrit avec la parfaite insouciance de la perfection de l’art de s’exprimer, sans aucun souci d’étiquette, ni respect de la plus élémentaire convenance, le protocole n’étant pas mon cheval de bataille. J’ai tracé à brûle-pourpoint, comme j’ai vu, comme j’ai entendu, comme j’ai senti, d’autant plus que je n’ai et n’aurai jamais l’audace ni la pédanterie de livrer le contenu de mes tablettes à la publicité… » (pages 217-218).

Réflexif et descriptif, le livre fourmille de tableaux anecdotiques, telle cette vision de chiens battant du beurre en Flandre (page 36), ou la description de l’état de l’uniforme après 4 mois de guerre (page 38). Volontiers critique, il l’est du Bulletin des Armées de la République en décembre 1914 (page 40) et distille ses réflexions opportunes sur la condition de l’homme-matériel et l’incurie, exemplifiée, de la question de sa mort (page 42). Il s’interroge plus loin sur la force de mémoire du soldat après-guerre : « je doute fort que la plupart de ceux qui en reviendront aient seulement la force du souvenir dans leurs actes et celle d’en imposer la mémoire vivace » (page 66).

Il décrit d’un style badin, faussement naïf, les « commerçantes de toutes essences », « nuées de femmes de tous âges [qui] assaillent les soldats ébahis avec leurs bidons de café et de chocolat. Puis d’autres, moins mercenaires, les emmènent à leur domicile afin de partager le pain et le sel, du moins je le suppose. C’est bien pire qu’un invasion de sauterelles » (pages 59-60). Badin certes mais aussi misogyne sur la femme électrice (page 110). Il est aussi volontiers ironique dans sa vision des Vosges, remarquant à La Bresse la « chose curieuse, dans ce pays où l’on tisse tant de toiles, les lits n’ont pas de draps » ! (page 72). Il l’est moins quand il constate le traitement réservé au soldat et y reviendra souvent dans son témoignage. Pour s’en convaincre, nous reportons le lecteur dans l’utilisation de son témoignage par Nicolas Offenstadt dans Les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective. (1914-1999) (Odile Jacob, 1999). Dans les Vosges, il rapporte l’exécution du chasseur Jacques Serre qui, ivre, avait bousculé un commandant (page 75) ou l’assassinat d’un soldat soi-disant voleur, meurtre à mettre au débit du commandant P. (Pichot-Duclos) (pages 89 et 96). Plus loin, un gendarme factionnaire jeté dans un canal (page 90) ou gardant les permissionnaires « parqués » (page 91). Les cadres sont aussi l’objet de toute son « attention », même si parfois ils ressemblent à des enfants (page 129).

La presse fait également souvent l’objet de sa colère : Hervé, rédacteur à La Victoire est « un pilier de prison qui a évolué ! Après avoir traîné le drapeau dans le fumier et écrit des saloperies de tous genres » (page 101). Il sert une violente diatribe sur le mensonge journalistique (pages 120 et 166) ou celui du bulletin de la République, suspendu au 12 mars 1918, et dont les « feuilles alimentaient les archives des feuillées, dernier refuge des bourrages de crânes imprimés » (page 166). Il rapporte ce qu’on lit aux tranchées, y compris les images érotiques placardées sur leur paroi (page 151). Il évoque comme une maladie la contagion des vraies comme des fausses nouvelles (page 188). Une réalité toutefois est qu’au 11 novembre 1918, il reste seulement 4 soldats ayant vu le début de la guerre dans le groupe de liaison de Coudray (page 198). Cela déclenche chez lui une analyse désabusée et clairvoyante de l’après-guerre politique du soldat, auquel il faudra rendre le dû politique au soldat de la paix et sa participation aux traités (pages 203 à 205). Par contre, il est peu disert sur les mutineries, et se contente d’en rapporter la rumeur et de tenter une explication du phénomène (pages 127-128).

Souvent préoccupé par la nourriture, il estime nécessaire la maraude alimentaire (page 164). D’ailleurs, sur ce point précis, il déclare que tout homme revêtant l’uniforme devient voleur (cf. l’affaire du vol de volailles de Villers-les-Rigaud) (page 178). Plus anecdotiquement, il fait des repas de corbeaux (page 175), de paon (page 200) ou d’un lapin mangé par les vers, cuisiné en civet quand même pour la partie comestible (page 177). Attentif à l’hygiène, il décrit des Italiens malpropres (page 160) et s’inquiète de la grippe espagnole en mai 1918 et en décrit les symptômes (page 175).

« Mémoires d’un troupier » n’est pas introduit et l’on doit à la quatrième de couverture de connaître l’origine filiale de la transmission de ce journal de guerre. Il est par contre très correctement construit, haussé d’un cahier iconographique central montrant le héros et deux cartes opportunes rappelant les zones d’opérations du 11ème B.C.A. Opportunes sont également les annexes (à partir de la page 220) synoptiques du parcours chrono-géographique d’Honoré Coudray, qui complète l’architecture de l’ouvrage, divisé par années en grandes périodes de combats. Enfin, deux courts index des noms des militaires et des unités cités (pages 227 et 228) sont des ajouts trop rarement rencontrés dans ce type de parution. Enfin, quelques fautes ont été corrigées par un errata de l’éditeur. Une édition au format inadapté et à la typographie médiocre n’entachent pas ce formidable document.

Ultra référentiel et alimentant de première importance l’étude du front des Vosges, cet ouvrage est à lier intimement à celui de Louis Bobier et à rapprocher dans la stylistique du journal de guerre d’Henri Désagneaux (voir leur notice dans le présent dictionnaire).

Noms cités (page) :

Angele (Cpt) (84), Anne (163-164), Basbayon (47), Belmont (Lt) (29-69), Bertrand (Cpt) (111-131-137-140), Bordeaux (Col) (39), Bouvier (11-12-13-42-47), Buyer de (Col) (24), Cassin (Cpt) (42), Ciambelli (Cdt) (194-213), Clerget (174), Collet (Cdt) (24), Coquand (Cpt) (10), Delorme (Sgt-major) (181), Desforges (Cpt) (181), Dhorm (Ss-lt) (149), Doyen (Cpt) (55-99-183), Dumesnil (Lt) (183), Fabri-Fabreques de (Cdt) (100-181), Ferrand (153), Ferret (Col) (39), Forest des (Cpt) (140), Girard (13), Gras (183), Guillot (vétérinaire) (74), Heinrich Louis (107), Jargot (5-9-13à16-21-25-27-29-30-34à36-73-74-77-209), Jarrige (47), Jorraz (13-15-47), Lalande (Cpt) (181), Lancon (Col) (113), Lebrun (Gal) (118-123), Lecomte (Cdt) (93), Levrat (100), Lionne (18), Marade (Cpt) (42), Perrier Auguste (108), Pigeat (Lt) (34-47), Poirat Henri (38-108), Poncet Léon (4-114), d’Armau de Pouydraguin (Gal) (108-144), Quinat (Lt-col) (100-107-113-126-131-174-201), Roch (39), Rousset (Lt) (88), Rousset (Lt-col) (131-144), Ruffier (25-27), Rufflier (145-146), Sabardan (54), Seigle (120), Touchon (82), Vittoz (120), Wendling (136-141).

Liste des communes citées (date – page) :

1914 : Grenoble, Chambéry (2-7 août – 3-4), Epinal, Docelles, Corcieux, Fraize, Plainfaing (7-12 août – 4-8), Orbey, Lac Blanc, col de louspach, Bonhomme, Colroy-la-Grande, col de la Charbonnière, Saint-Blaise-la-Roche (12-24 août – 8-14), Bourg-Bruche, Saales, La Grande Fosse, La Petite-Fosse, Saint-Jean-d’Ormont, Moyenmoutier, Saint-Prayel, Nompatelize, Saint-Michel-sur-Meurthe, La Bourgonce, Les Rouges-Eaux, Bois-de-Champ (25 août – 2 septembre – 14-17), Taintrux, le Kemberg, Vanémont (2-12 septembre – 17-20), La Culotte, Saint-Jean-d’Ormont (12-15 septembre – 20-22), Clermont (Oise), Fournival, La Herelle, Le Cardonnois (Somme), Montdidier, (15-24 septembre – 22-25), Harbonnières, Vauvillers, Cappy, Méricourt, (25 septembre – 11 novembre – 25-32), Calais, Bailleul, Belgique (12 novembre – 14 décembre – 33-40), La Comté, Mingoval, Mont-Saint-Eloi, Caucourt (14-31 décembre – 41-42).

1915 : Acq, Tincques, Chelers, Saint-Pol (1er – 14 janvier – 44), Gérardmer (14 janvier – 18 février – 45-48), Soultzeren, Metzeral (19 février – 25 août – 48-58), Corcieux (26 août – 3 octobre – 59-61), Belfort, Buethwiller (4-16 octobre – 61-63), Gérardmer, Lingekopf, (16 octobre – 19 décembre – 63-67), Vagney, Xoulces, Moosch, Hartmanswillerkopf (20 décembre 1915 – 15 janvier 1916 – 67-72).

1916 : Anould, Fraize (15 janvier – 1er mars – 73-74), Lac Noir, Rudlin (1-16 mars – 74-77), Kruth, Hilsenfirst (17 mars – 27 juin – 77-85), Fouilloy (Somme), Boves, Gentelles, Cachy, Villers-Bretonneux, Vaires-sous-Corbie, Méricourt-sur-Somme, Curlu, Suzanne, Maurepas, Cappy, Eclusier, Cléry, (27 juin – 25 octobre – 86-97), Laveline, Combrimont, 607, la Croix le Prêtre, Beulay, Mandray, (26 octobre 1916 – 24 janvier 1917 – 98-105).

1917 : Hadol, camp d’Arches, Dounoux (Vosges) (25 janvier – 8 mars – 106-111), Belfort, Bourbach-le-Haut, Dannemarie (11-31 mars – 112-116), (Aisne) Corrobert, Courbouin, Verdon, Jaulgonne, Crugny, Aougny, Vincelles, Le Charmel, Artonges (1er avril – 14 mai – 117-125), Vendières, Verdelot, château de Vinet, Brécy, (15 mai – 5 juin – 117-129), Courville, Ventelay, Marceau (Chemin-des-Dames), Pontavert, Craonne (5-24 juin – 129-132), Gondrecourt, Mauvages (9 juillet – 11 septembre – 134-145), Courtisol, Tahure (15 septembre – 3 novembre – 145-153), Italie, Monte Tomba, plateau d’Asiago (7 novembre – 12 avril 1918 – 153-171).

1918 : Amiens, Guignemicourt, Rainneville, Halloy, château d’Hervare, Thiebronne, (15 avril – 1er juin – 171-176), Congis, Villers-les-Rigaud, la Tuilerie, Crouy-sur-Ourcq, château de Brunier, Montigny, Dammard, Mounes, Rassy, Remonvoisin, Sommelans, Grisolles, Rocourt, Lizy-sur-Ourcq (3 juin – 27 juillet – 177-184), Grandvillers, Sommereux, Andechy, Sept-Fours, Réthonvillers Nesle (28 juillet – 3 septembre – 185-187), Lavacquerie (3-26 septembre – 187-189), Pierrepont (Somme) Holnon, Saint-Quentin, Chardon Vert, bois des Cocotiers, ferme Monidée, Fieulaine, Sery-les-Mézières, Ribémont, Lucy, Guise, Froidestrées, Chigny, Malry, Le-Hérie-la-Viéville (27 septembre – 22 novembre – 190-202).

Yann Prouillet, CRID14-18, janvier 2012.