Né à Bassoues (Gers) le 2 novembre 1873, fils de Jean-Jacques, cultivateur. Cultivateur lui-même. Sa campagne contre l’Allemagne va du 14 août 1914 au 9 janvier 1919, d’abord au 88e RI. Il passe au 90e Territorial en octobre 1917. On a de lui 14 lettres adressées à son cousin Fris Cabos (voir ce nom) entre le 26 juillet 1917 et le 18 janvier 1919.

– Le 26 juillet1917, Victor se trouve à 15 km de Verdun. Son unité territoriale construit des routes pour l’artillerie, « un travail de pépères bien supportable ». Il décrit la campagne, bois, jardins, récoltes : « Cela ne sent pas la mort et la dévastation comme à Verdun. » Il ajoute : « Je comprends très bien, à ce que tu me dis sur ta dernière, que nos avis sur le métier militaire sont en parfait accord. C’est toujours la même caste, tant dans le métier civil que militaire, qui tient à nous asservir sous son esprit de domination. Ce n’est pas que nous ne gardions pas toujours un espoir d’affranchissement, mais nos légions ouvrières ou agricoles vivent tellement dans un cadre d’ignorance et de confusion qu’une revanche piquante ne sera jamais notre lot. Il y a chez nous trop de jalousie, trop de rivalité pour en arriver à obtenir un résultat sinon complet au moins sensible. »

– La lettre du 7 septembre 1917 fait des allusions peu claires à une autre de Fris Cabos qui pourrait avoir été subversive puisque la seule mention explicite est : « Mais, comme tu dis, la misérable censure a tout engouffré dans son silence. »

– Le 12 octobre, la lettre au crayon est difficile à lire : « Tu me dis que tu as retrouvé ton cafard en arrivant [de permission]. Je puis t’en dire de même. Mais quoique je l’aie retrouvé je n’en suis pas plus chargé pour cela car je l’ai échangé contre mon patriotisme. Tu ne me verras plus faire emplette de prisonniers comme à [illisible]. J’ai reconnu que c’était brutal de [illisible] de force celui qui ne m’a rien fait. Qu’en dis-tu ? Je suis tout heureux de te dire que toi, le premier, tu marchais sur la bonne route. Ton humeur pacifique est aujourd’hui de mon goût. Je te félicite de ta sagesse. » Victor regrette le temps de sa permission et les chasses aux cailles, perdreaux et lièvres. « J’ai failli tuer un gros sanglier qui venait à mon maïs. Mais il m’a flairé, l’animal. » L’hiver arrive ; la prochaine permission est lointaine. « En attendant, il faudra taper de la semelle et souffler sur les ongles. »

– Le 24 novembre, Victor dit avoir une planque et il ne s’en plaint pas. Une permission viendra bientôt : « Cela sera encore mieux. Revenir encore une fois de plus mordre dans la cuisse d’un perdreau ou tremper un bout de pain dans la sauce d’un lièvre. »

– 8 janvier 1918, après une permission : « Et me voilà revenu à mon ancienne vie d’esclavage. À quand la fin ? »

– 19 janvier, Victor évoque ses cheveux gris et son appartenance à la Territoriale. Il lui rappelle sa lettre dans laquelle Fris écrit que ça ne peut plus durer : « Je vois bien un peu comme toi que tous les nerfs de la nation sont trop tendus pour qu’ils ne puissent résister plus longtemps à cette pression sans se rompre. L’arrière comme l’avant se trouve au même point sinon pire. Alors que peut-on en conclure ? La fin, comme tu dis. À cet effet, je vois déjà la teinte rose de notre ancienne vie civile avec tous ses charmes. Plus de costume bleu horizon. Adieu les mitrailleuses et les crapouillots. Plus de sifflements lugubres. Plus d’oiseaux de triste augure. Loin derrière nous la guerre et tous les engins de mort ! Quel soupir de soulagement ! Oh ! que ce jour sera le bienvenu. Sans tenir compte de mes cheveux blanchis et de notre vie endommagée, à nous la liberté. Cela va venir… Ça vient. » En attendant, « il y aura peut-être encore un terrible coup de chien ». « Pour l’instant, ta place n’est pas des meilleures. Ah ! ce Mort-Homme. Je le vois encore de la côte du Talon, de Champ-Neuville, de Samoigneux, de la cote 344. De tous les points j’apercevais cette croupe comme un gibet entouré d’ossements, s’appuyant de la gauche sur sa sœur ainée, la cote 304. J’en ai [un mot illisible] comme d’une place criminelle que la mort a noircie et dont le souvenir te fait passer un frisson d’effroi dans toutes les veines. Puisses-tu à mes souhaits quitter ce secteur tout en espérant mieux. Moi je ne suis pas trop mal pour l’instant. Quoique n’étant qu’à 4 kilomètres des Boches, en face Brimont, le secteur est assez tranquille. On n’entend pas grand-chose comme canonnade. Contre avions seulement et c’est presque tout. »

– 30 mars, Victor remercie Fris pour ses lettres qui lui remontent le moral.

– Le 28 juin 1918, Victor raconte comment il a été blessé lors de l’attaque allemande du 28 mai entre Brimont et Reims. Attaque surprise, le capitaine « prend la tangente ». Les hommes de la compagnie sont tués ou prisonniers. Un formidable coup sur son sac. C’est une balle qui l’a traversé et s’est logée dans son épaule. Il doit abandonner sac et musettes et se cacher dans un bois. Il saute sur un caisson d’artillerie en retraite et arrive à un poste de secours où on lui fait un premier pansement. Puis sur un chariot jusqu’à Epernay, puis à Troyes et enfin expédié vers le Midi, à Béziers où « le secteur est plus tranquille ». Il faut se serrer la ceinture mais il y a du pinard à volonté. Après la convalescence, il faudra remonter. « Toutefois, en raison de la gravité de la blessure, je vais faire une demande pour changer d’arme. Je ne sais pas si je réussirai. J’en ai assez de l’As de Carreau. »

– Le 27 juillet, Victor se demande s’il a fait le bon choix. Il aurait pu se laisser capturer et diriger sur Berlin. « C’eut été la fin de la guerre pour moi tandis que dans quelques jours me voilà prêt à recommencer. » Mais le risque était de « faire ceinture ». En permission, il travaille aux foins et à la moisson et fait la chasse aux lapins.

– 13 septembre, Victor a le cafard : « Les jours passent, les jours sombres se succèdent, les années viennent s’enchevêtrer les unes sur les autres. Les cheveux blanchissent et on est toujours là. Quelle calamité tout de même de voir durer cette guerre de la sorte sans que rien n’en fasse prévoir la fin. Triste vie tout de même à laquelle on ne peut rien changer. »

– 24 septembre : « Je crois qu’on la tient, comme tu dis, ton avis est le mien. » Il souhaite avoir une permission en même temps que Fris pour des parties de chasse.

– 18 janvier 1919 : « Enfin me voilà rendu à la vie civile… Liberté, liberté chérie comme dit la romance. À quel prix ne l’avons-nous pas retrouvée ! Je ris parfois comme un homme ivre en voyant derrière moi l’abîme sans fond à moitié comblé de cadavres et dont je ne suis sorti que par miracle ! Si je n’étais pas trop vieux pour oser croire au bonheur, quelle perspective m’offrirait l’avenir ! Mais déjà meurtri par les souffrances de cette longue guerre je ne puis plus compter couler des jours heureux ou bien ils seront plutôt rares. » Il constate que les prisonniers sont revenus : « Ils n’y ont pas engraissé. »

Victor Cabos est mort à Auch le 11 mai 1946.

Rémy Cazals, août 2020

Cols, Albert (1873-1942)

Né le 30 mai 1873 à Graulhet (Tarn) dans une famille aisée. Il devient lui-même géomètre expert, tout en continuant à gérer la propriété de Catougnac, tandis que son épouse tient un magasin de nouveautés, place du Mercadial, toujours dans la petite ville tarnaise spécialisée dans l’industrie de la mégisserie. En 1914, il a 41 ans et le couple a trois enfants. Famille catholique et politiquement conservatrice. On lit L’Echo de Paris ; on admire Albert de Mun. Albert Cols est mobilisé en 1914 et arrive le 15 août au 128e Territorial à Albi. Il constate l’absence d’uniformes, les carences de l’intendance, les difficultés à obtenir du piston. Il part vers le front en février 1915 au 322e Territorial. En octobre, il est nommé téléphoniste à la CHR. En mars 1917, il est détaché à la Poudrerie nationale de Castres.

Son arrière-petit-fils Pierre Austruy, dans le cadre d’une recherche généalogique, a trouvé 78 lettres envoyées par Albert à sa famille, du 15 août 1914 au 13 juin 1918, mais avec de longues périodes de manques. Il les a réunies dans un ouvrage de 162 pages, format A4, en les éclairant par le JMO du 322 : Albert et Anna Cols, 1914-1918, Lettres. Le livre n’est pas commercialisé. On peut en consulter un exemplaire aux Archives départementales du Tarn et à la Bibliothèque municipale de Graulhet. On peut joindre l’auteur à l’adresse paustruy@gmail.com

Dans les premières lettres, écrites d’Albi, il évoque les Prussiens en déroute après la Marne (15 septembre), mais estime que la guerre ne sera peut-être pas finie au 1er janvier 1915. La férocité allemande a causé beaucoup de ruines ; dans l’enfer, les soldats français accomplissent des prodiges, « provoquant l’admiration du monde entier » (9 octobre). « Dans un élan irrésistible les Français font une avance considérable » en Alsace ; « encore quelques jours et nos ennemis seront chassés hors de France » (23 octobre).

En même temps, Albert se préoccupe de la gestion de la propriété agricole car on manque de main d’œuvre. Il donne des conseils précis qui prouvent qu’il connait son affaire. Sa femme lui donne des informations sur la marche des affaires au magasin, qui est très satisfaisante au moins au début.

Le 17 décembre, il s’apitoie sur les jeunes de la classe 15, « chétifs » et qui « paraissent des enfants ». « C’était pitié de les voir. » Mais c’est aussi le moment où il reçoit l’annonce de la mort de son jeune frère Augustin, parti dans l’active avec le 15e RI. Comment avertir une mère ? C’est aussi une dimension à prendre en compte si l’on veut écrire une véritable histoire de la guerre.

Désormais se multiplient les expressions comme « épouvantable guerre », « guerre maudite », tout en souhaitant « une victoire éclatante suivie d’une paix longue et prospère » (31 décembre 1914). Le 5 février suivant, il rédige son testament car son régiment part pour le front, en Belgique et dans la Somme. Les lettres du premier semestre 1915 manquent.

En novembre et décembre 1915, de nombreuses lettres décrivent la boue en des termes qui rappellent ceux de Louis Barthas et de tant d’autres dans la même période, éboulements de tranchées, déluge, enlisements… C’est aussi le moment où Albert critique les embusqués et les journalistes qui « feraient bien de venir ici » (16 décembre). « On envie presque le sort de ceux qui sont tombés, au moins ils ne souffrent plus. » « Oui, ma pauvre amie, je suis bien malheureux, tu peux le croire. Nous nous faisons violence tous, sans quoi on deviendrait fous. » Les soldats, même les « vieux » comme lui, sont maltraités par les chefs. Et pas question de plaider la maladie : « il faudrait être mort pour être reconnu » (30 décembre). Le 7 février 1916, les poux sont désignés par les mots « mes locataires », dont il n’est pas possible de se débarrasser. Le 13 février : « Les hommes n’en peuvent plus et le moral devient de plus en plus déplorable. Tout le monde proteste et en a assez. Malheureusement nous ne sommes pas les maîtres et il faut obéir. »

Le 22 février 1916, il fait de sombres prévisions : « Si les hostilités ne cessent pas bientôt, la vie augmentera de plus en plus et des émeutes sont plus que probables. Je veux bien espérer tout de même que la population ne voudra pas se lancer dans une guerre civile qui serait pire que tout et ferait l’affaire des Allemands. Elle serait la première à en supporter les conséquences. Mais comment faire pour empêcher ceux qui souffrent de se révolter ? Cette perspective ne me rassure pas du tout, car guerre civile veut dire pillage. Il ne manquerait plus que cela, qu’une émeute ait lieu à Graulhet et qu’on te mette le magasin à sac. Comme je te le disais d’ailleurs, si une pareille éventualité se produisait, j’espère bien que les révolutionnaires commenceraient par aller chez les lâches qui font fortune à l’abri pendant que d’autres se font casser la figure. »

Rémy Cazals, juin 2020

Talmard, Jean-Louis (1895-ap.1971)

1. Le témoin

Jean Louis Talmard est cultivateur à la Chapelle-sous-Brancion (Saône-et-Loire) lorsqu’il part faire ses classes à Novillard (Doubs) de décembre 14 à mars 15. Versé au 121e BCP, il tombe malade et est évacué en avril 1915. Il ne rejoint le front de l’Artois qu’en septembre 1915 et c’est ce même mois qu’il passe au 3e BCP, où il reste jusqu’à sa blessure à la tête, reçue à Verdun en avril 1916. Trépané puis passé au service auxiliaire, il reprend après 1919 son métier de cultivateur.

2. Le témoignage

L’exemplaire de Pages de guerre d’un paysan de Jean-Louis Talmard (Lyon, auto-édition, Imprimerie E. Vitte, 1971, 176 pages) utilisé pour cette notice est un tirage papier de la société theBookEdition qui possède ce titre sur son catalogue numérique. Cette édition « à la demande » présente l’inconvénient d’être en partie buggée (nombreux mots collés entre eux à partir de la moitié de l’ouvrage). Ce procédé permet en revanche de disposer aisément d’un ouvrage sinon introuvable. Dans le Canard Enchaîné (1971), Roger Semet présente l’auteur comme un paysan solitaire mais accueillant: « Et là, sur le coin d’une table de cuisine envahie de paperasse jaunies, de vaisselle à torcher et de patates à éplucher, il vient de terminer l’un des meilleurs livres écrits sur la Grande Guerre. (…). S’il m’avait écouté, je lui aurais déniché un éditeur. Mais il appartient à cette race qui « ne veut rien devoir à personne ». Il a donc fait imprimer son bouquin. Dont il est le seul éditeur. » Cet extrait, disponible sur le site theBookEdition, mais pas sur l’exemplaire reproduit, est probablement issu de la quatrième de couverture. On trouve aussi trace de cette édition dans une lettre de R. Semet à Louis Calas (A.D. Tarn, cote 123 j 98) où il évoque pour les Pages de guerre un tirage de 300 exemplaires pour un coût de « 800 000 francs environ »[anciens évidemment].

3. Analyse

Le témoignage de J.-L. Talmard est intéressant en ce qu’il décrit en détail l’itinéraire d’un jeune paysan de la classe 15, avec sa désillusion progressive sur le fait militaire, sans pour autant diminuer sa conscience patriotique. En racontant son départ, le jeune soldat évoque sa peine à quitter sa mère, veuve encore chargée d’enfants jeunes, car il s’était promis de seconder celle-ci pour élever la famille. On pense au départ d’un conscrit de 1810 lorsqu’il cite le dernier tournant de la route (p. 9) « où je pouvais encore entrevoir ce petit pays de mon enfance, un long regard mêlé de larmes fut l’adieu que je lui fis. » Il décrit les conditions très dures de ses trois mois de classes, ils sont à plusieurs centaines dans un hangar d’usine fabriquant du papier. Le froid et la saleté sont omniprésents et il mentionne le très grand nombre de malades qui sont quotidiennement évacués sur Besançon ; de plus, son sergent (p. 15) « sait se servir du bâton, et du pied ; nous sommes ravalés un peu plus bas que la bête de somme.» Malgré cela, il dit qu’à cette époque, il est content d’être soldat.

Parti en ligne le 6 avril 1915, il tombe malade et est évacué à Châlon-sur-Marne, puis à Riom. Passant une visite de réforme, il s’insurge lorsque l’on insinue qu’il n’a pas attrapé sa maladie au régiment « J’étais solide 6 mois auparavant. Il est vrai que pendant les trois mois de classe que j’avais passés à Novillars, les gens à qui étaient confiées ma jeunesse, ma santé, n’avaient qu’un but : nous faire mourir au plus tôt. » (p. 29). Il ajoute qu’à cette époque, il voit l’armée sous un jour beaucoup moins favorable, à cause de «tout le cortège de stupidités que l’on m’a fait faire, et qui n’ont aucun rapport avec la défense du pays, mais qui froissent la dignité de l’homme et le rabaissent. »

Une fois remis, il décrit l’épisode de son départ en train comme renfort vers l’Artois (Langres, septembre 1915, p. 33). Parmi ses camarades, beaucoup retournent au front pour la deuxième et même la troisième fois : « Aussi, chez eux, de sourds grondements de révolte se font entendre [contre les embusqués du dépôt] car ils ont la sensation que c’est toujours les mêmes qui retournent au front. » La fanfare du dépôt joue la « Sidi-Brahim » et en réponse, de son wagon, s’élève l’Internationale. « « Voulez-vous vous taire ! » crient des officiers, mais alors on répond de tous côtés à l’adresse des officiers : « Viens donc avec nous, salaud, fainéant, t’as peur d’en avoir une dans la peau… » Les deux sous-officiers et l’adjudant de mon détachement crient aussi fort que les hommes ; c’est un beau tumulte. » La mauvaise réputation de ce détachement le précède et il est serré de près par l’encadrement à son arrivée au front. L’auteur est engagé avec le 3e BCP à la hauteur du Bois en Hache, lors de l’offensive du 25 septembre 1915. Il participe à une attaque à minuit mais la lune et les fusées éclairantes les font décimer par des mitrailleuses qui n’avaient pas été repérées. Il se terre quelques heures dans un trou d’obus, et suit alors la description hélas classique des cris des blessés qu’on ne peut secourir (p. 49) : «A moi ! au secours ! Je meurs ! » – « Par pitié, venez me chercher ! Ne me laissez pas… » J’entends des noms de femmes dans la nuit ; plusieurs fois j’ai compris ce mot : « Maman… ». Oh ! Ces plaintes, ces râles, ces cris déchirants qui me brisent le cœur. » Il décrit ensuite la dureté des conditions de l’automne et du début de l’hiver 1915, avec des moments en première ligne où, (p. 56) sans avoir à boire, au milieu des cadavres, il se décrit à posteriori : « nous étions des bêtes cherchant leur vie dans un carnage, inféodés que nous étions à un idéal plus ou moins juste, inculqué depuis 1870. » Les repos sont aussi très occupés avec une succession de revues et d’exercices (p. 73) : « vraiment on se paye notre tête. Mais aucune récrimination parmi ces hommes de 17 à 40 ans ; nous sommes des esclaves. »

Alertés le 23 février 1916 à Abbeville, ils montent en ligne à Verdun le 10 mars, sous des bombardements intenses. Il raconte une attaque de nuit, la panique en résultant, et sa réaction hésitante « soudain le tac tac des mitrailleuses françaises se fait entendre, tout près de nous, une vingtaine à la fois ; les 75 tirent à toute vitesse ; les Allemands allongent et dispersent leur tir. Un homme passe en courant en criant « sauve qui peut ». C’est la panique générale, il voit les ombres de ses camarades s’éloigner, et « le lieutenant Champagne, répétant lui aussi « Sauve qui peut ! ». (…) je crus que la guerre était finie, je vis la France envahie, vaincue. Néanmoins, après quelques mètres de course aussi, je revins à mon trou où je pris mon fusil et mes musettes. » Il fait partie des soldats hésitants, une minorité, regardant les fuyards partir dans la nuit. Finalement l’attaque ennemie ne se concrétise pas. La suite du récit, précise et organisée par demi-journées, est une description de la bataille de Verdun à hauteur d’homme, ici autour du fort de Vaux. J.-L. Talmart et son unité alternent des positions d’attente, le jour, dans le fort ou serrés dans de petites redoutes, et la nuit, dehors en première ligne, le tout sous un constant bombardement. Il décrit le travail à la pioche dans la tranchée (p. 130), «péniblement, cherchant avec les doigts les joints entre les pierres, j’enlève un peu de ce sol aride. » En ligne, avec son petit groupe, ils sont isolés, sans consignes, sans savoir où sont les autres, mais il signale que malgré leur ignorance, « en gens simples, nous nous serions défendus âprement. »

On citera ensuite volontairement un extrait assez long pour illustrer la qualité du récit ; Le jour venu, seuls restent dehors quelques guetteurs, et c’est pour l’auteur « encore une journée de cachot ». C’est à ce moment (p. 132) qu’il apprend qu’à côté d’eux se trouvent des Allemands blessés. Par un couloir boisé semblable à celui d’une mine, il arrive à une deuxième redoute plongée dans l’obscurité, « de chaque côté, deux rangées de claies superposées, sur lesquelles des soldats sont allongés, sans mouvement, les yeux hagards, dans des visages de démons (…) A la lueur d’un bout de bougie, je fais le tour de ce cachot sans lumière ; aucun homme valide, aucun infirmier, rien !…. et je compte tous ces malheureux dont les blessures sont si graves qu’ils ne peuvent se retourner : cinquante-cinq, dont dix Allemands. Certains rendent leur dernier soupir, ou peu s’en faut, dans cette obscurité complète, cette odeur, ces plaintes, ces divagations, auxquelles s’ajoute le bruit sourd des obus labourant la terre, le béton ; tout cela me saisit l’imagination, je ne peux y croire, et pourtant c’est réel. » Il partage son bidon d’eau, retourne à l’autre redoute en rechercher, mais certains soldats valides refusent de partager ; il revient avec des camarades, et continue son récit, qu’on dirait sorti de « Civilisation » d’A. Duhamel, mais à Verdun, et en première ligne. « Un Allemand, la cuisse fracassée, fumait une grosse pipe, c’était le seul sans fièvre, et quand je lui avait offert à boire, ce Prussien me fit comprendre d’un geste que les blessés français étaient plus à plaindre que lui, et nous crûmes que celui-ci ne ressemblait pas aux autres. » L’auteur commence alors une conversation avec un blessé qui se trouve être un jeune de son pays. Le soldat raconte qu’ils étaient deux frères du 408e, lui fut touché aux reins, son frère voulut l’emporter, mais un obus tua « celui qui n’avait aucun mal », et il fut apporté là. « Il sait ce qu’il dit, ne délire pas, mais sent ses forces dépérir. Huit jours bientôt dans ce souterrain. (…) Avant de partir il me pria aussi de lui venir en aide : ne pouvant bouger, il avait fait sous lui tous ses besoins. Le changer n’était pas possible, car au moindre mouvement il criait. Je lui coupai donc sa chemise avec mon couteau et je lui passe une vieille veste sous lui. Je partais, mais avant, dans un élan du cœur, il voulut m’embrasser. Cette émouvante scène prit fin par ces mots : « Tu reviendras me voir », me dit-il, ce que je promis. Mais je pensais que mieux valait le laisser espérer encore !…»

Après une relève, son unité remonte dans le même secteur le 28 mars et l’auteur évoque le discours du capitaine Giabicani, leur commandant de compagnie, avant de remonter en ligne (p. 153) : «Nous les tenons, ils ne passeront pas, ils se briseront contre notre opiniâtreté. (…) Beaucoup d’entre nous auront les tripes au soleil, mais courage, au mois d’octobre nous serons dans les plaines du Rhin en train de « b…er » toutes les Allemandes ! ». Il est blessé le 8 avril d’un éclat à la tête et après deux jours d’errance vers l’arrière, il est finalement hospitalisé. L’auteur signale à la fin de son récit qu’il a fini la guerre cuistot à la Caserne de la Vierge à Epinal, et que ces pages de guerre y furent écrites en 1918.

Ce témoignage a été donc rédigé a posteriori, mais avec une double temporalité, puisqu’à la première étape (1918), les faits étaient suffisamment rapprochés et le souvenir encore frais, et qu’à la deuxième étape, dans les années soixante, la reprise du manuscrit permettait, sur une base fiable, de laisser aussi transparaître l’évolution du sentiment de l’homme âgé : c’est ce mélange qui fait la qualité historique et humaine de ce témoignage.

Vincent Suard octobre 2019

Prudhon, Joseph (1888-1952)

1. Le témoin

Joseph Prudhon, né dans le Jura, vit à la mobilisation à Saint-Denis (Seine) où, jeune marié, il exerce la profession de wattman. Après-guerre, il sera chauffeur de bus aux T.C.R.P. (R.A.T.P. depuis 1949). Ses différentes affectations ne sont pas établies avec certitude, mais il fait toute la guerre dans l’artillerie. Il semble qu’il serve au 104e RA jusqu’en mars 1915, au 9e d’Artillerie à pied ensuite, et il précise être passé au « 304e d’artillerie » en mars 1918. Pendant le conflit, il est successivement servant de batterie, téléphoniste puis ordonnance d’officier, chargé des soins aux chevaux. L’auteur appartient à une fratrie de quatre garçons et un de ses frères est tué en 1918 ; un frère de sa femme a été tué à l’ennemi à Ypres en 1914.

2. Le témoignage

Le Journal d’un soldat 1914-1918, sous-titré « Recueil des misères de la Grande Guerre », de Joseph Prudhon, a été publié en 2010 (L’Harmattan, Mémoires du XXe siècle, 308 pages). Eunice et Michel Vouillot, petits-enfants de l’auteur, ont retranscrit fidèlement des carnets qui tiennent dans cinq petits cahiers, rédigés avec une écriture serrée. L’ensemble est illustré de photographies diverses, étrangères au manuscrit d’origine. Les notations dans les carnets sont concises, et tiennent en général en quelques lignes chaque jour.

3. Analyse

La tonalité générale des carnets de J. Prudhon est sombre, le moral est souvent bas, et la récurrence des formules du type « je m’ennuie » ou « j’ai le cafard » est telle que l’on finit par se demander si le carnet ne joue pas un rôle thérapeutique, et si le sujet n’est pas réellement dépressif, c’est-à-dire ici plus que « la moyenne » dans des circonstances équivalentes. En effet, au début de la guerre, ce soldat est réellement exposé à la contre-batterie, puis, avec son poste de téléphoniste, il lui faut réparer les fils sous le feu ; pourtant, ensuite, ses fonctions d’ordonnance et de gardien des chevaux d’officier le préservent du danger commun aux fantassins, mais ce « filon » ne semble pas pour longtemps épargner son moral. J. Prudhon mentionne souvent son humeur noire, et les permissions appréciées auprès de sa jeune femme déclenchent logiquement, au retour, de très fortes crises de cafard.

En octobre 1914, en secteur à Amblény derrière Vingré, il signale que deux soldats du 104e d’artillerie ont été fusillés pour avoir déserté et s’être mis en civil (en fait des territoriaux du 238e RI, cf. Denis Rolland). Dès décembre, les mentions de découragement commencent (p. 53) « on s’ennuie pas mal, quelle triste vie » ; son passage à la fonction de téléphoniste est apprécié, mais les échecs français entre Trouy (pour Crouy) et Soissons en janvier 1915, ajoutés à la mort de son beau-frère, le minent:

– « 14 janvier 1915: cela devient long et n’avance guère

– 15 janvier : le cafard (…)

– 16 janvier : au téléphone à la batterie, je m’ennuie, je m’ennuie, je n’ai rien reçu de ma Finette [sa femme], quand donc finira ce cauchemar ? »

Arrivé au 9ème d’artillerie à pied de Belfort, il se plaint de manière récurrente de la nourriture : de mars à juillet 1915, il souligne que le pain est moisi, et la viande rare ou avariée. Il en rend responsable son officier, le capitaine F. Il explose le 24 mai (p. 73) « Nous sommes nourris comme des cochons. Les sous-offs ne peuvent plus nous commander, nous ne voulons plus rien faire tant que nous serons aussi mal nourris. Nous rouspétons comme des anarchistes, nous en avons marre, plus que marre. » La situation ne s’arrange pas en juin, il est exempté de service pour un furoncle, et il dit que ce sont des dartres qui « tournent au mal » à cause de la mauvaise eau infectée, et il attribue des malaises au pain moisi : « Pendant ce temps-là, nos officiers mangent bien et gagnent de l’argent, ils sont gras comme des cochons et nous regardent comme des bêtes, pires que des chiens.» La situation ne s’améliore qu’en juillet, grâce semble-t-il à la mutation de l’officier détesté (p.80) «Nous sommes mieux nourris depuis que nous avons réclamé (…) on voit que le lieutenant K. a pris le commandement de la batterie à la place de F., le bandit. ». Il décrit l’offensive de Champagne (25 septembre 1915) vue depuis les batteries d’artillerie, puis quitte son poste de téléphoniste en octobre : son travail jusqu’en 1918 sera essentiellement de soigner des chevaux d’officiers, de les accompagner, et de faire fonction de planton ou d’ordonnance.

Il insiste sur la joie qu’il a à partir pour sa première permission, qui arrive très tard (décembre 1915) « Quelle joie enfin, je pars voir ma chérie, après dix-sept mois de guerre ». A son retour, son sommeil est agité, il rêve « à sa Jolie » : « j’attrape le copain à grosse brassée, il se demande ce que je lui veux. » Après le retour de sa permission suivante, l’auteur restera sur ses gardes (p.189) : « Nous couchons les deux Adolphe Roucheaux, pourvu que je ne rêve pas à ma Finette, je tomberais sur un bec de gaz. » Le retour de chaque permission voit une nette aggravation des crises de cafard, et J. Prudhon explose de nouveau dans une longue mention le 26 janvier 1916 (p. 113) : « Je suis dégouté de la vie, si on savait que cela dure encore un an, on se ferait sauter le caisson (…) injustices sur injustices, les sous-off et officiers qui paient le vin à 0,65 et nous qui ne gagnons que 0,25, nous le payons 16 à 17 sous. C’est affreux, vivement la fin, vivement. (…) Tant que tous ces gros Messieurs [il vient d’évoquer les usines des profiteurs de la guerre] n’auront pas fait fortune, la guerre durera et ne cessera pas jusqu’à ce jour. C’est la ruine et le malheur du pauvre bougre.» Son unité est engagée à Verdun à l’été 1916 ; à partir de cette période, son propos mentionne de plus en plus des informations nationales et internationales prises dans les journaux, il est bien informé car c’est lui qui va à l’arrière chercher la presse pour son unité (parfois deux cents exemplaires). Il signale deux suicides le 10 juillet (p. 146) « encore un qui se suicide à notre batterie, cela en fait deux en huit jours, c’est pas mal. ». Au repos à côté de Château-Thierry en septembre 1917, il mentionnera encore trois suicides (19 septembre 1917, p. 233) : « un type de la première pièce se pend, et deux autres, dans un bâtiment à côté de nous. C’est la crise des pendaisons ! », joue-t-il sur une homologie avec la « Crise des permissions » ?

Avec la boue de l’automne 1916 dans la Somme, même si le danger est – en général – modéré à l’échelon, le service des écuries n’est pas de tout repos (14 décembre 1916, p. 180) : « j’ai du mal à nettoyer mes chevaux, ils sont tous les trois comme des blocs de boue. C’est épouvantable et je ne peux plus les approcher ; ils sont comme des lions. » Dans l’Aisne à partir de mars 1917, son secteur supporte, avant l’offensive d’avril, de vifs combats d’artillerie, qui s’ajoutent à la pluie mêlée de neige. Comme à Verdun, il raconte l’attaque du 16 avril vue de l’arrière, mais il n’a pas grande compréhension des événements ; l’échec global des opérations ne lui apparaît que le 23 avril. Et c’est le 26 qu’il note : « l’attaque n’a été qu’un terrible four. » Il évoque les interpellations dans la presse à propos du 16 avril : « Au bout de trois ans, c’est malheureux d’être conduits par des vaches pareilles [les généraux ? le gouvernement ?] qui empochent notre argent et nous font casser la figure. » Le 30 mai, il décrit à Fismes des poilus qui chantent la Carmagnole et l’Internationale à tue-tête et de tous les côtés. Il évoque aussi un front de l’Aisne très actif de juin à août 1917 (p. 226) : « Les Allemands déclenchent un tir d’artillerie terrible à une heure, sur la côte de Madagascar, jusqu’au plateau de Craonne. Toute la côte est en feu et noire de fumée. Quel enfer dans ce coin ! Vivement qu’on se barre. »

La tonalité sombre continue lors de la poursuite de 1918, elle est accentuée par la nouvelle de la mort de son frère en octobre. Le 9 novembre, il décrit des civils libérés dans les Ardennes, insiste sur leur pauvreté et leur maigreur. Si le 11 novembre est apprécié à sa juste valeur « Quel beau jour pour tout le monde, on est fou de joie », un naturel pessimiste revient rapidement lors de cheminements fatigants en Belgique puis avec le retour dans l’Aisne, J. Prudhon en a assez (26 novembre 1918, p. 296) : «Vivement la fuite de ce bandit de métier de fainéants, métier d’idiotie. C’est affreux, il y a de quoi devenir fou. ». Le 10 décembre 1918, la pluie qui tombe sur un village de l’Aisne ne l’inspire guère (p. 297) : « Il pleut : un temps à mourir d’ennui. C’est affreux. Les femmes du pays s’engueulent comme des femmes de maison publique, elles se traitent de ce qu’elles sont toutes : de restes de Boches ! Quel pays pourri ! » Le carnet se termine après quelques mentions plus neutres le 26 décembre 1918.

Dans les courtes citations proposées, on n’a pas insisté sur les passages neutres ou parfois optimistes – il y en a de nombreux – mais il reste que la tonalité globale est sombre : alors, caractère dépressif et introversion complaisante ou hostilité réfléchie à la guerre ? Certainement un peu des deux, mais la critique récurrente des officiers, l’allusion au fait que ceux-ci gagnent bien leur vie et l’idée que la guerre arrange des entités supérieures qui ont intérêt à sa poursuite donnent à ce témoignage l’aspect global d’une dénonciation formulée avec un caractère de classe récurrent : ce sont toujours ceux d’en haut qui oppriment ceux d’en bas. Il exprime cette révolte avec encore plus de force le 13 février 1918 (p. 256), avec il est vrai 39° de fièvre; il est, dit-il, malade sur la paille, à tous les vents : « Si, au moins, la terre se retournait avec tout ce qu’elle porte, la guerre et les misères, au moins, seraient finies pour les martyrs, et les plaisirs aussi pour nos bourreaux, nos assassins. »

Vincent Suard, décembre 2018

Aldington, Richard (1892-1962)

Richard Aldington débute sa carrière littéraire en 1911 au sein du mouvement poétique des Imagistes, qui connaît son heure de gloire entre 1910 et 1917. Après avoir fait la connaissance d’Ezra Pound, le principal initiateur de ce mouvement d’avant-garde, il épouse en 1913 l’auteure américaine Hilda Doolittle, plus connue sous les initiales H.D., laquelle fait également partie des Imagistes. Tournant le dos au romantisme, ces poètes prônent un traitement précis de l’image, loin de toute abstraction, avec recours au vers libre. Ils sont également influencés par la littérature extrême-orientale, notamment les haïkus japonais. Le premier recueil d’Aldington, Images 1910-1915, paraît en 1915.

Après avoir été rejeté par l’armée en 1914 pour avoir été récemment opéré d’une hernie, Richard Aldington essaie à nouveau en 1915 de se faire incorporer dans un centre de formation pour officiers mais sans plus de réussite. Il se consacre dès lors à sa carrière naissante, écrit pour la revue The Egoist, travaille en collaboration avec Ford Madox Ford pour des ouvrages de propagande et côtoie la bohème imagiste, soucieux de se faire un nom sur la scène littéraire. La guerre ne fait plus partie de ses préoccupations. Mais la Grande-Bretagne instaure la conscription au début de l’année 1916. Il doit rejoindre les rangs de l’armée en juin. Le passage entre la vie d’artiste et la discipline de la caserne ne va pas sans quelques difficultés d’adaptation, mais quand il arrive en France à la fin de l’année il parvient à se fondre dans la masse et à exercer sans état d’âme le métier de soldat. Son sens aigu de la satire l’aide à affronter la réalité des combats. Ainsi, il écrit en français à son ami Flint : « Ne crois pas que je veux de tes nouvelles ; c’est que je manque diablement de torche-culs. C’est un manque dont M. le Commissaire-Général se s’est point aperçu, sans doute. » Il pose sur le spectacle de la guerre un regard distant. « C’est d’une emphase qui vaut la peine d’être vue, ne serait-ce que pour s’imaginer ce que fut Pompéi au moment où les éruptions l’engloutissaient. » Il souffre cependant du mal du pays. Au printemps 1917, il accomplit sa mission de signaleur en marge de la bataille d’Arras puis revient pour plusieurs mois en Grande-Bretagne afin de suivre une formation d’officier. Il ne contient pas toujours sa colère contre les planqués et les profiteurs : « Je souhaiterais que les capitalistes se révoltent. Nous aurions alors l’occasion de les écraser définitivement. Ce jour-là, je ne serais pas armé d’un fusil mais d’une mitrailleuse. » Il craint également qu’à son retour au front ses nerfs lâchent : « Je crois que je vais me jeter au sol et pleurer comme un gosse si je dois vivre un autre barrage d’artillerie ».

De retour en France en avril 1918, dans le secteur de Loos, il déplore la piètre qualité des nouvelles recrues et continue d’écrire des poèmes de guerre, même s’il juge que sa sensibilité littéraire s’est émoussée. Son recueil, War and Love, vient de paraître et n’a pas l’impact qu’il espérait. La poésie de guerre est encore majoritairement patriotique et le public rejette pour l’instant les plumes acerbes. Recourant au style imagiste qui privilégie le détail évocateur, le poète Aldington sait pourtant mieux que nombre de versificateurs peu inspirés évoquer les instants de guerre avec une sobriété bienvenue. Dans une lettre à Hilda, il confie avoir essayé de se suicider en se plaçant délibérément dans la ligne de tir de l’ennemi. Il participe à l’offensive alliée de l’automne 1918 dans les secteurs de Doullens, Lens et Cambrai. Son unité se trouve à Wargnies-le-Grand quand sonne l’Armistice. Il n’est démobilisé que quelques mois plus tard. Comme beaucoup de ses camarades, il est épuisé par le combat et en porte les séquelles : symptômes post-traumatiques avec crises d’angoisse, insomnies et troubles psychiques.

L’expérience de combattant de Richard Aldington a été compliquée par une anxiété permanente liée à sa vie sentimentale, qui l’a miné tout au long de sa présence en France et pendant sa période de formation en Angleterre. Après la naissance d’un enfant mort-né en 1915, Hilda a vécu avec Cecil Gray, un ami de D.H. Lawrence, pendant qu’Aldington se battait en France. Elle a accouché d’une fille issue de cette liaison et vers la fin de la guerre a entamé une relation homosexuelle avec Annie Winifred Ellerman, qui publiait sous le nom de Bryther. Malgré cet imbroglio sentimental digne d’un roman à sensations, Richard Aldington ne souhaite pas rompre avec son épouse. En 1919, le couple essaie de surmonter ses difficultés mais la séparation s’avère très vite inévitable. Ils ne divorcent cependant qu’en 1938 et resteront amis tout au long de leurs vies.

Pendant près de dix ans, Aldington essaie de retrouver la position qu’il occupait sur la scène littéraire britannique au début de la guerre. C’est l’époque où T.S. Eliot monte en puissance et où le courant imagiste devient obsolète. Il écrit des critiques et une étude sur Voltaire, son modèle, et publie des traductions, notamment des correspondances de Voltaire et de Madame de Sévigné. En 1928, Aldington quitte l’Angleterre pour s’établir en France. C’est en Provence, sur l’île de Port-Cros, qu’il écrit Death of a Hero à partir d’un premier manuscrit rédigé dix ans auparavant. Roman d’un désenchantement total et d’un humour souvent exubérant, Death of a Hero est une réussite littéraire évidente qui établira durablement la réputation de l’auteur.

En 1930, Aldington publie une traduction du Décaméron et en 1933 un roman intitulé All men are enemies, qui reprend le thème de la désillusion engendrée par la Grande Guerre. En 1942, exilé aux États-Unis avec sa nouvelle épouse, Netta Patmore, il entame un cycle de biographies sur Wellington, D.H. Lawrence, Robert Louis Stevenson et T.E. Lawrence. Celle consacrée à T.E. Lawrence causera un scandale retentissant. Le milieu littéraire ne pardonnera jamais à Richard Aldington de s’être attaqué à la figure légendaire de Lawrence d’Arabie et de l’avoir en partie montré sous les traits d’un imposteur. Si par la suite les historiens donneront raison à Aldington, l’effet du livre n’en est pas moins désastreux pour son auteur dans les années 50.

Il meurt en France, à Sury-en-Vaux, en 1962. Le Times écrit alors : » Il fut un jeune homme en colère avant que ce concept ne devienne à la mode… et est resté jusqu’à la fin un vieil homme en colère. »

Francis Grembert, novembre 2016

2) L’oeuvre

Mort d’un héros, publié en 1928, est considéré dès sa sortie comme une oeuvre importante. Le roman est traduit en français en 1987 (Actes-Sud). En 1930, Aldington publie Roads to Glory, une série de nouvelles traitant également de la guerre. Ses poèmes de guerre sont publiés sous les titres Images of War (1919) et Love and War (1919). An Imagist at War: The Complete War Poems of Richard Aldington (2002) regroupe l’ensemble de sa production poétique de guerre.

3) Analyse.

Les deux premières parties de Mort d’un Héros retracent la jeunesse et le mariage moderne de George Winterbourne, ce qui nous vaut un portrait dévastateur de l’Angleterre du début du siècle. Les petits bourgeois et le monde de la bohème artistique font l’objet d’une satire féroce. La troisième partie est centrée sur la guerre.

Ce roman est le portrait d’une génération perdue. L’amertume peut parfois laisser supposer que l’auteur fait preuve de misanthropie, mais il s’agit avant tout de colère. Celle-ci est exprimée avec un humour ravageur, très britannique, et une verdeur de langue qui vaut à son auteur quelques problèmes avec la censure. La première publication en Angleterre a d’ailleurs été tronquée.

Mort d’un héros a occulté les autres oeuvres d’Aldington consacrées à la guerre. Ses poèmes de tranchées et Roads to Glory présentent pourtant un intérêt similaire et attestent de l’impact durable qu’a eu la guerre sur leur auteur. Le texte suivant, publié une première fois dans la revue The Egoist puis dans Roads to Glory, donne une idée de son style.

Je suis hanté par les aubes. Non ces aubes lointaines où je vis pour la première fois les clochers de Florence dans l’air pur de la Toscane ou les collines violettes de Ravello, auréolées de brume sous l’or du ciel ; ni ces aubes où je me réveillais à côté d’un corps aimé, aux courbes délicates, l’esprit encore fiévreux de désir, les lèvres et les yeux lourds de baisers, et contemplais la lumière glisser sur les toits de Londres tandis que les moineaux du petit matin gazouillaient dans les platanes. Ce ne sont pas ces aubes-là qui me hantent, mais d’autres, tragiques et pitoyables.

Je me souviens de réveils pénibles en hiver dans des granges françaises. Il manquait toujours quelques tuiles au toit, ce qui nous permettait de pouvoir observer le scintillement morose des étoiles, et à l’aube le chatoiement stérile de la neige. Notre haleine gelait sur les couvertures et le contact avec l’air nous était une angoisse.

Je suis hanté par les aubes sombres, dont certaines avaient un charme ironique, qui naissaient sur les champs de manœuvres, les aubes brumeuses de printemps, quand les formes indistinctes des fils barbelés ressemblaient à des ennemis qui rampaient, les aubes d’été, où le bleu profond et la fraîcheur incommensurable du ciel étaient comme un blasphème, une insulte à la misère humaine.

Mais parmi toutes ces aubes une me troubla à jamais. Tandis que les formes émergeaient petit à petit de l’obscurité et que la lente progression de la lumière en définissait les contours, de petits groupes d’hommes portant brancards à l’épaule avançaient laborieusement le long de la rue en ruines. Chaque groupe se détachait sur l’orient qui blanchissait : les casques d’acier (comme ceux portés par les soldats du Moyen-âge), les fusils en bandoulière, les corps tendus par l’effort, les cadavres qui vacillaient inutilement sous la couverture sépulcrale. Au fur et à mesure qu’ils arrivaient à leur destination, les brancardiers criaient les noms des choses qu’ils transportaient – des choses qui hier encore avaient été des vies d’homme.

Fangeaud, Jules (1897-1917)

Le plus jeune des trois frères Fangeaud d’Oran engagés dans la Première Guerre mondiale (voir les notices de François et Émile Fangeaud). Cinq lettres de lui à ses parents sont reproduites, avec quelques photos, dans La Lettre du Chemin des Dames n° 34, mars 2015, p. 21-23. Après François, tué près de Soissons le 8 janvier 1915, Jules est mort le 10 mai 1917 au Mont des Singes. Peut-être à la suite des conseils de ses frères d’éviter l’infanterie, il avait choisi de s’engager en juillet 1915 au 2e régiment de cuirassiers. On le retrouve au 40e régiment de tirailleurs sénégalais à Dakar et en Guinée, puis au 23e colonial dans la Marne. Il aurait été cassé de son grade de caporal lors de l’offensive de la Somme en 1916. Les cinq lettres reproduites précèdent de peu sa mort.

Le 12 avril 1917, en décrivant les « vraies montagnes d’obus » en prévision de l’offensive Nivelle, il pense que « la victoire nous est certaine », d’autant que les Allemands crèvent de faim jusqu’à manger les chiens. Le 19 avril, l’offensive ayant échoué, le ton est moins optimiste : « Nous avons eu des pertes, je vous raconterai tout cela lorsque j’irai en permission. » Le 24 avril : « Nous en avons tous marre car nous ne voyons que jamais cela finira. » Le 4 mai : « Comme nous sommes des régiments d’élite (les coloniaux), il faut que nous fassions plus d’attaques que les autres, mais je crois que cela ne va pas durer car on en a déjà tous marre et un de ces jours ça va barder. » La lettre du 7 mai signale que les prisonniers allemands disent eux aussi qu’ils en ont marre. « J’ai toujours espoir de revenir de cette guerre », conclut-il. Jules Fangeaud est tué trois jours plus tard.

Rémy Cazals, avril 2016

Magnan, Louis (1875-1944) et Augustine

Il travaillait aux Basaltes d’Aubignas (Ardèche), tandis que sa femme Augustine tenait une épicerie-mercerie à Montélimar. Le couple avait deux fillettes. Louis était âgé de 39 ans en 1914. Il fit huit mois de campagne avant d’être évacué pour bronchite à l’été 1915. Il occupa ensuite des emplois d’arrière-front : boulanger, magasinier, manutentionnaire. Conservées par la famille, les lettres de Louis et d’Augustine se répondent sur le thème de la révolte, comme le montrent les extraits suivants.

Louis (10 juillet 1915) : « Enfin, tout ceci est bien long. Assurément qu’il vaudrait mieux la paix. Mais je ne la vois pas encore, tant que ces Boches sont si forts et, surtout, si abrutis à écouter leur Kaiser. Quel misérable peuple ! Qu’il faut qu’il soit bête, encore bien plus que nous ! Je n’aurais jamais cru qu’ils aient un pareil culot. Enfin, espérons toujours en un meilleur avenir. Mais sera-t-il plus beau après la paix ? D’après ce que je vois, on a guère bien d’espoir. »

Augustine (6 janvier 1916) : « Vous tenir comme on vous tient, et vous laisser mourir de faim. Et cependant il se gaspille assez d’argent ; les officiers qui sont payés double : il y aurait bien de quoi vous nourrir. […] Et personne ne dit rien : ça vous révolte. Mais que puis-je faire, moi seule ? Il faut que j’en souffre en attendant que cela passe ; mais quand ? »

Louis (28 juin 1917) : « Il faut s’armer du sang-froid nécessaire pour y passer encore une année. Et je crois qu’il faudra encore tout ce temps pour amener les peuples à comprendre où sont leurs bourreaux, les responsables. Je crois pourtant que la vérité est en marche. Je crois que les peuples, réveillés par leur misère, leur vue s’éclairera. Attendons. Ayons espoir. […] Dans tous les cas, que tout le monde en goûte un peu, cela leur enlève leurs idées de patriotisme. Je te dis : ayons espoir. Nous aurons la revanche des injustices. »

Augustine (9 août 1917) : « Combien va-t-on vous tenir encore sous ce joug si puissant qui vous prive de toutes vos libertés et de l’affection de vos chères familles ? C’est abominable, pourquoi les peuples sont-ils si patients et si soumis ? Ils voient bien que c’est pour leur malheur : alors qu’attendent-ils ? »

Louis (19 août 1917) : « Quand viendra-t-il ce temps où on pourra être avec sa famille ? En attendant, il faut subir cet absurde supplice. Et dire que nous sommes au XXe siècle, où on aurait dit que le monde était instruit, à savoir comprendre sa vie. »

Louis (24 août 1917) : « C’est la guerre ! Voilà le dicton qui est presque dans toutes les bouches. Et il y a trois années passées que c’est la guerre. Et dire qu’elle ne nous a rien appris : nous sommes toujours les mêmes moutons. […] Moi, j’en souffre puisque je suis mouton comme les autres. »

Et, dans une lettre du 21 mai 1918, adressée à sa fille Raymonde : « Comme tu me dis, combien sommes-nous heureux en famille ! Et si la vie n’est pas toujours remplie de bonheur, tous ensemble on le surmonte comme on en prend les plaisirs. Au plus je pense à ces choses, au plus la haine me vient contre les bandits qui sont responsables de notre malheur. » En 1920, Louis Magnan choisit le parti communiste ; sous Vichy et l’Occupation, il cacha dans sa maison le drapeau de la section locale de Montélimar du PCF.

RC

*Je suis mouton comme les autres…, 2002, p. 249-267.

Vonet, Bertrand (1895-1976)

Ce jeune homme qui arrive sur le front à 20 ans en 1915, au 412e RI, est né à Céré-la-Ronde (Indre-et-Loire) le 5 juillet 1895 dans une famille de vignerons. On a retrouvé les lettres qu’il adressait à sa sœur et à son beau-frère, horticulteurs à Montrichard (Loir-et-Cher). Elles contiennent les aspects qui reviennent habituellement dans les correspondances des fantassins non-gradés : la boue et les marches épuisantes ; les rats et les poux ; les exercices stupides à faire au « repos » ; la nourriture qui laisse parfois à désirer (« je suis bien sûr que les cochons chez nous mangent des meilleures pommes de terre »). Il déteste les embusqués, et les discours patriotiques lui donnent le cafard : « Vous pouvez dire au voisin Masset qui est si patriote qu’il y a de la place pour lui, car depuis deux jours, il a dû en tomber quelques-uns. » Il évoque « la bonne blessure » et la « tranquillité » de ceux qui sont morts : « On s’aperçoit que ceux morts sont bien tranquilles, puisqu’il faut y passer tous les uns après les autres, il vaut mieux de suite que plus tard ; moi je n’ai espoir qu’à une bonne blessure pour pouvoir tirer quelques mois à l’intérieur. » Le rapport au « pays » reste fort : « il faudra que vous me disiez si les vignes sont belles » (6 juillet 1915) ; et cette évocation même fait grincer des dents : « Et au pays, que se passe-t-il ? Les vignes doivent commencer à pousser ; tâchez de nous faire du pinard un peu meilleur que celui qu’ils nous donnent en ce moment, je ne sais pas où ils le fabriquent mais il est presque imbuvable » (28 avril 1917).

On les aura !

Dans ce registre de la révolte, Bertrand Vonet a des expressions originales. Dès octobre 1915, il pense que le manque de pain va peut-être entraîner la fin de la guerre et il s’en réjouit. Le 15 février 1916, il félicite ses correspondants de la naissance d’une nouvelle petite nièce : « Heureusement que c’est une fille, au moins comme ça on ne pourra pas l’envoyer à la Boucherie quand elle aura 20 ans. » En juin 1917, il signale qu’il lit de « petits bouquins néo-malthusiens » que son lieutenant lui conseille de cacher : « comme il vient souvent des officiers supérieurs, c’est pas la peine qu’ils nous jugent mal. » Il emploie systématiquement le pronom « ils » pour désigner ceux qui commandent : « De la façon que ça va, ils veulent faire tuer tout le monde. Car, vous savez, à présent pour gagner 2 à 3 km de terrain c’est la perte de plusieurs milliers d’hommes ; il y a que celui qui le voit tous les jours qui peut s’en rendre compte. » Ce comportement est une véritable trahison : « Depuis le début, il n’a pas été un seul jour où nous avons pas été trahis. On nous a fait massacrer comme des mouches pour l’avancement de nos grands officiers supérieurs, et encore en ce moment [26 novembre 1917] plus un général fait zigouiller de Poilus, plus il a de succès. Si tous les sacrifices que nous avons faits depuis le début avaient été bien exploités, les Boches ne seraient plus chez nous, mais tout au contraire quand l’on voyait qu’ils voulaient fléchir, on s’empressait bien vite de ne pas leur faire trop de mal car on a beau dire, les Boches sont des hommes comme d’autres et il a été un certain moment qu’on aurait bien pu les trouer d’un côté ou de l’autre. » Il joue à plusieurs reprises sur l’expression « On les aura ». Le classique « On les aura… les pieds gelés » (20 février 1916) est suivi de « On les aura… les poux dans la chemise » (25 février), « On les aura… les jambes coupées » (4 juillet), « On les aura ? mais si c’est quand tout le monde aura la gueule cassée, ce n’est pas la peine » (16 juillet), etc. En mars 1917, Bertrand envoie le texte de la « chanson du 412e d’infanterie », qui a pour titre « On en a marre » et qui réclame « vivement la paix » après avoir critiqué « les embusqués de l’arrière » qui « n’ont pas peur de faire la guerre » : « Ils n’ramènent pas leur sale gueule au créneau / Ils n’font pas les corvées dans tous ces sales boyaux. »

Si la révolte est l’aspect dominant de ce témoignage, il est également riche de notations diverses. On peut dire ce que l’on veut de la frugalité et de l’endurance du monde paysan d’avant 1914, mais c’est à la guerre que plusieurs ont découvert la faim : « On est souvent obligé de se mettre une belle ceinture. Je ne croyais jamais venir à 20 ans et être obligé bien souvent d’aller me coucher avec la faim » (13 octobre 1915). L’information sur les divers secteurs circule d’un régiment à l’autre. Au moment de partir pour la cote 304, le 22 mai 1916 [voir aussi Louis Barthas], les poilus du 412 savaient « qu’il n’y avait plus de tranchées, tout était démoli par le bombardement et que l’on était obligé de se fourrer dans les trous d’obus ». Et les survivants allaient pouvoir, à leur tour, transmettre le renseignement : « C’est avec un grand soulagement que je vous fais ces deux mots aujourd’hui [16 juin 1916] car vraiment je viens d’une fournaise où je ne croyais pas en sortir. […] Nous sommes revenus morts de fatigue. Nous avons fait 7 jours de 1ère ligne sous la pluie, et comme tout est retourné par les obus il fallait être du matin au soir allongés dans la boue. » Mais il peut y avoir aussi quelques « filons », ainsi fin 1916, lorsqu’il devient « tampon » d’un lieutenant, et surtout lorsque celui-ci, désigné pour suivre un stage, l’emmène avec lui : « Où je suis, j’y tiendrais jusqu’à la fin de la guerre » (28 avril 1917). Au repos, en août 1917, il rencontre des Américains « qui arrivent avec les poches pleines de pognon [et] sont bien vus partout ».

Il reste que l’expérience de la guerre fut terrible pour Bertrand Vonet, et que sa réflexion le conduisit à s’intéresser au journal L’Humanité et aux réunions syndicales, l’année de sa démobilisation (lettres des 29 juin et 18 juillet 1919). Marié en avril 1920 avec une couturière, fille de cultivateurs, il eut deux filles qui ne participèrent donc pas aux combats de 1940. Il est mort dans son village natal le 3 mai 1976.

RC

*Lettres conservées par Jacques Moriceau.

Cuzacq, Baptiste dit « Germain » (1886-1916)

1. Le témoin

Baptiste Cuzacq (ou Cuzac) dit Germain est né au lieu-dit Lagraulet à Geloux dans les Landes. Il est le 4e de neuf enfants d’une famille de métayers gemmeurs d’origine plébéienne et dont le père est analphabète. Il quitte l’école de son village à 11 ans mais continue sa scolarité par des cours du soir et acquiert ainsi une bonne instruction primaire, l’enrichissant d’une passion pour la lecture encouragée par les instituteurs du village. Il travaille donc très tôt au champ et à la forêt avant, en 1906, de faire deux ans de service militaire au 144e RI à Bordeaux, puis deux périodes de réserve en 1910 (28 jours) et en juin 1914 (17 jours). Vers 1910, il reçoit de son père la direction de la métairie et se marie en octobre 1912 avec Anna Labarrère, née en 1893. Il a une fille, Julia, née en octobre 1913, qui vient agrandir un foyer où se côtoient déjà 11 personnes pour trois générations d’une même famille. Le 6 août 1914, il quitte sa ferme et rejoint le 234ème R.I. de Mont-de-Marsan où il est affecté et meurt le 3 septembre 1916 à Fleury-devant-Douaumont.

2. Le témoignage

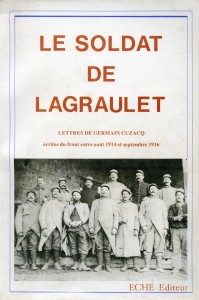

Cuzacq, Germain, Le soldat de Lagraulet. Lettres de Germain Cuzacq écrites du front entre août 1914 et septembre 1916. Toulouse, Eché, 1984, 156 pages.

Baptiste Cuzacq, dit Germain, a 28 ans à la déclaration de guerre et se voit affecté à la 22e compagnie du 234e R.I. de Mont-de-Marsan, réserve du 34e d’active. Ce 13 août 1914, après un voyage en train depuis les Landes, il débarque à Nancy sous les vivats de la foule et prend à pied le chemin du front, vers son baptême du feu dont il ne témoignera pas « à chaud ». Pourtant, la prise de contact du 234ème avec les réalités d’une guerre qui tue est terrible. Jeanty Dupouy, autre « pays » rapporte « une certaine émotion » à défaire les paquets de cartouches devant Delme, en Lorraine allemande. Après avoir essuyé quelques balles, c’est la retraite jusqu’au Grand Couronné de Nancy où les poitrines se redressent et font à nouveau face à l’ennemi. Germain quant à lui écrit sa première lettre le 9 septembre. Les grands affrontements de la bataille des frontières sont passés et aucun sentiment ni aucune nouvelle alarmiste ne transpire alors. Il va rester sous les monts du Grand Couronné jusqu’au 18 juin 1915 et n’envoyer à sa famille que des nouvelles apaisantes d’un front calmé dans lesquelles il tente d’exercer malgré les distances son rôle de chef de famille. Ce premier hiver de guerre est rude dans la forêt de Champenoux ; la santé se maintien mais les tranchées sont humides et sentent mauvais. L’hiver passe, les beaux jours reviennent, monotones sous la voûte d’artillerie.

Le 18 juin 1915, le régiment quitte le secteur de Champenoux pour celui, plus terrible, du bois du Zeppelin dans le secteur de Lunéville. Le 28, il écrit : « il y a dix jours que nous sommes sous un bombardement continuel ; nous occupons des bois et des marais où, nuit et jour, il faut se retrancher et se battre sans jamais avoir de repos afin de se garantir un peu des projectiles. Nous avons aussi fait une attaque. Le hasard m’a sorti encore sain et sauf jusqu’ici » page 63). C’est enfin l’aveu des souffrances de guerre. Le 7 juillet, il avoue « je vous assure que j’ai bien eu besoin ces jours-ci de ce que vous m’avez envoyé ; autrement, je ne vivrais plus » (page 65), le bombardement et la maladie transparaissent enfin de ces lettres jusqu’alors familiales et presque détachées de la guerre.

Le 11 juillet, il regagne le secteur de Laneuvelotte, plus calme, avant de faire une courte apparition dans les Vosges, du côté de Fraize, jusqu’au 3 août, et de revenir aux avant-postes devant Nancy à l’entrée de l’hiver.

Le 13 janvier 1916, il part pour sa première permission au cours de laquelle il retrouve les siens, dont sa fille Germaine qu’il n’avait pas vue depuis 17 mois.

En février 1916 s’allume à quelques dizaines de kilomètres de Nancy la formidable bataille de Verdun. Le 28 février, le 234e reçoit l’ordre d’occuper le Bois Chenu entre Châtillon et Moulainville. Les tranchées sont « des trous que nous avons faits dans la terre sans être recouverts. Nous sommes toujours sous l’ouragan de feu et d’acier et les Allemands nous envoient aussi des gaz suffocants » (page101). De plus, Germain Cuzacq souffre à nouveau de diarrhées, accentuées par un temps épouvantable. Il tient grâce au renfort moral de sa famille et des colis, nombreux, qui sont le lien entre l’arrière et l’enfer. Le 22 juin, après une courte période de repos, le régiment remonte en première ligne au Réduit d’Avocourt, sur la rive gauche de la Meuse. Ce séjour va dépasser en épreuve ce qu’il a connu jusqu’alors de la guerre. Exténué de fatigue lors de la « simple » montée en secteur, pataugeant dans 20 centimètres de boue au fond de la tranchée, paysage lunaire constamment arrosé de tout ce que l’artillerie prodigue en projectiles, le soldat de Lagraulet voit tomber autour de lui les copains, morts, blessés ou malades. La bataille de Verdun ne cesse pas d’intensité et le 29 août, le 234e est engagé devant Douaumont, dans ce que fut Fleury, autre fournaise. Pressent-il sa mort le 27 août, lorsque arrivé en secteur il prend toute disposition pour que les copains préviennent sa famille : « Alors par les uns ou par les autres, vous pourrez toujours avoir des nouvelles en cas d’accident… » (page 138).

Le 2 septembre, il écrit : « Ma santé est toujours bonne (…). Sommes ici pour le quatrième jour ; nous ne savons pas quand nous serons relevés, nous avons toujours des pertes énormes » (page 142). Le lendemain, Baptiste Cuzacq meurt à son tour dans le charnier perpétuel, laissant à sa femme et à ses deux enfants la dernière lettre comme ultime souvenir d’un mari et d’un père.

Deux annexes commentent certaines des lettres de Germain Cuzacq telle celle faisant référence à une volonté gouvernementale de favoriser la natalité, soulevant pour les soldats l’indignation du spectre de la chair à canon et de la débauche des femmes restées au pays ou celle semblant parler de fusillés énigmatiques au 234e RI. Enfin, l’histoire du trésor que représentent ces quelques 400 lettres rappelant au lecteur comme à l’historien la possibilité de verser au patrimoine commun et à l’immortalité les histoires intimes de chacun de ces héros.

3. Résumé et analyse

Pierre et Germaine Leshauris, la fille de Germain, présentent cette histoire du jeune Landais de Lagraulet dans une courte notice biographique qui démontre l’origine plébéienne de ce fils de métayers-gemmeurs passionné de lecture. Ils commentent et enrichissent 400 lettres en les amorçant pour la période du 1er au 13 août 1914. Une correspondance intime, très personnelle, entre un mari et sa femme où la guerre, si elle est omniprésente, est secondaire et peu décrite par ce métayer-gemmeur très soucieux de ses affaires et de sa famille restées au pays. C’est également l’édition de témoignages également rares des soldats landais, discrets et besogneux qui sont venus mourir aux frontières du nord, pays si lointains dans une guerre incompréhensible pour ces paysans, comme l’est la signification du glas qui sonne à l’église de Geloux le 1er août 1914 (page 11).

L’ouvrage est opportunément présenté et enrichi par Pierre et Germaine Leshauris de témoignages de quelques autres soldats du 234e RI tels les extraits du journal, intéressant et intense, de Jeanty Dupouy du Meysouet, le témoignage oral de Jean Sady et la correspondance d’autres membres de la famille Cuzacq qui comblent les vides épistoliers et annoté de quelques commentaires généraux ou techniques. Ceux-ci portent sur des sujets aussi divers que le repeuplement et le sentiment du soldat, qui le voit comme une incitation à la débauche des femmes restées à l’arrière (page 145), la légende des gendarmes pendus à des crocs de boucher à Verdun (page 146) ou l’histoire de Herduin et Millan, fusillés sans jugement (page 147). Ce livre représente au final un exemple correct de présentation de ces archives familiales indispensables pour parfaire la connaissance sociologique de la Grande Guerre.

Le livre est aussi abondamment illustré de clichés généraux mais également de photographies tirées d’archives iconographiques présentant le 234e en secteur. Elles sont reportées hors pagination. Quelques cartes précisent les lieux d’affectation de l’unité mais, dessinées à main levée, leur précision est discutable (dans les Vosges, le col de la Chipotte est par exemple confondu avec le col du Haut-Jacques (page 69).

L’ensemble présenté est d’honnête qualité, quelque peu desservi par une illustration médiocre. Le régime d’annotation avec renvoi en fin de chapitre est peu clair et fastidieux à la recherche, page à page, car non indiqué. Celles-ci eurent pu être reportées en bas de page, présentation plus lisible. On note également de nombreuses fautes typographiques et de relecture, surtout vers la fin de l’ouvrage et également quelques erreurs géographiques dans l’étude des parcours de l’unité. Malgré ces errements, « le Soldat de Lagraulet » peut apparaître comme un ouvrage d’intérêt pour l’étude des soldats landais dans la Grande Guerre au cours de la période d’août 1914 à septembre 1916.

Plusieur éléments sont à retirer de l’étude de cette correspondance majoritairement consacrée aux relations familiales et civiles de Germain Cuzacq et de sa famille et à la survivance quotidienne. L’auteur replace dans le contexte les mille petites choses et actes du quotidien du soldat. L’ouvrage en est ainsi riche d’enseignements sociologiques sur la vie du poilu. Le 12 août 1914, lors du trajet vers le front, Germain écrit : « En cours de route, des officiers nous annoncent que la guerre a déjà fait beaucoup de blessés mais peu de morts » (page 16). Il rapporte ainsi d’emblée le bourrage de crâne, qu’il connaît avant même l’arrivée au front et l’espionnite, avec l’arrestation d’une femme qui faisait des signaux aux Allemands (page 21). Il est aussi confronté à la sévérité disciplinaire de ses cadres (pages 35 et 36) dont il ne partage pas les mêmes conditions de vie : « Il ne faut pas comparer notre existence à celle des officiers parce qu’ils ont tout ce qu’ils veulent. Vous ne pouvez pas vous figurer les tenues fantaisies qu’ils ont à leur disposition et don t ils se servent jusqu’aux postes les plus avancés. Quant à leur nourriture, la plupart de ces messieurs n’ont jamais été aussi bien nourris avant la guerre » (page 95). Il confessera plus loin qu’il en profite un peu toutefois (page 113). S’il mange de la « viande congelée depuis 10 ans » (page 37) au début de la campagne, il trouve anormal de devoir jeter du pain, délivré en trop grande quantité (page 54). Il évoque aussi le « singe », « viande de bœuf cuite assaisonnée dans de petites boîtes en fer battu de 300 grammes » (page 64). La nourriture restera une préoccupation permanente tout le long des courriers. Le colis est primordial ; celui du premier noël de guerre vient des « familles riches » (page 38), les autres auront une telle importance dans le moral des hommes qu’il en dit : « autrement je ne vivrais plus » (page 65). Par contre, Cuzacq fustige l’alcool, le « Chicogno » (page 134). Le sac est aussi important ; la perte du sien, pulvérisé par un bombardement est un petit drame qui touche à l’intime comme au fonctionnel (page 85).

Comme beaucoup, il s’étonne du peu de malades en regard des conditions climatiques à la tranchée (page 41). Il parle beaucoup de son uniforme, du pantalon rouge râpé (page 40) bientôt remplacé, le 6 février 1915, par la tenue bleu horizon dite « grise » ainsi que le képi (page 43), nouvelle tenue dont il déplore la médiocre qualité (page 48). Il trouve moins cher et moins fastidieux de donner ses vêtements à laver (pages 44 et 50). L’hygiène et la maladie font également partie de ses préoccupations et les petits trucs sont rapportés comme le camphre respiré dans un mouchoir contre les épidémies (page 45) ou sa lutte contre la boue par l’adjonction d’une tige tibiale en cuir, serrée à la cheville (page 112). Cette boue « que personne ne peut se figurer ce que c’est que celui qui s’y trouve, c’est abominable » (page 127).

Il raconte finalement peu ses combats, redoutant l’attaque « à la fourchette », la baïonnette, (page 49) et parle peu de l’ennemi. Le 7 1915, il en dit : « Nous avons le droit d’envoyer certains objets allemands comme souvenirs mais comme ils sentent si mauvais, je ne m’en suis pas occupé » (page 65).

Index des localités, dates (et page) du parcours suivi par l’auteur :

1914 : Mont-de-Marsan, 1er août (11), Tours, 11 août (16), Troyes à Nancy, 12 août (16), Villers-les-Nancy, 13 août (17), Lenoncourt, 15 août (19), Cercueil, Velaine, Brin-sur-Seille, forêt de Gremecey, Fresnes, Delme, Puzieux, 19 août (20), Donjeux, forêt de Gremecey, 20 août (21), Pettoncourt devant Moncel, Mazerulles, Laneuvelotte, Seichamps, Vandœuvre, 21 août (22), Plateau de la Rochette, Ecuelle (ferme de Quercigny, ferme du Cheval Rouge), lycée de Bosserville, Faulx, 22 août -14 septembre (23), Dommartin, 18 septembre (29), Laître-sous-Amance, 5-9 octobre (30), Lay-Saint-Christophe, 15 octobre (30), forêt de Champenoux, 18 octobre (31), Lay-sous-Amance, 28 octobre (32), Velaine-sous-Amance, 3-14 novembre (32), Lay-sous-Amance, 14 novembre (33), Laneuvelotte, 3-14 décembre (35), Brin-sur-Seille, 18 décembre (36), forêt de Champenoux, 19 décembre (36), Laneuvelotte, 20 décembre (37), Etang de Brin-sur-Seille, 21 décembre (37).

1915 : Laneuvelotte, 3 janvier (38), Mazerulles, 21 janvier-10 avril (41), Réméréville, 11 avril (49), Champenoux-Mazerulles, 21 avril-2 juin (50), Laneuvelotte, 2 juin-16 juin (55), Courbesseaux, 17 juin (61), forêt de Mondon (sud-est de Lunéville), 18 juin (61), Bois du Zeppelin, 20 juin (62), Reillon, 21 juin (62), Bois Sans Nom-Bois Noir, 23-30 juin (62), Domjevin, 1er juillet (64), Veho-Leintrey, 2-7 juillet (64), Marainviller-Laneuvelotte-Bouxières-aux-Chênes, 8-18 juillet (66), Fraize, 22 juillet-1er août (68), Laneuvelotte, 4-9 août (70), Quercigny, 9 août-4 septembre (71), Bouxières, 5 septembre (74), Mazerulles, 10 septembre-18 octobre (75), Bouxières, 24 octobre-6 novembre (79), Velaine-sous-Amance, 7-28 novembre (80), Quercigny-Lanfroicourt-ferme Candale, 29 novembre-14 décembre (83), Laneuvelotte, 16 décembre-11 janvier (86).

1916 : Bouxières, 12 janvier-25 février (89), Bouxières-Silmont (Meuse), 27 février (99), Bois-Chenu-Chatillon-sous-les-Côtes-Moulainville-camp de la Béole, 28 février-5 mars (100), Camp de la Chiffour, 6-29 mars (102), Moulainville-Basse, 29 mars-25 avril (106), Canal de l’Est entre Dieue et Haudainville, près de Dugny, 26-30 avril (113), camp de la Chiffour, 30 avril-11 mai (114), entre Eix et Damloup, 12-21 mai (116), camp de la Chiffour, 22 mai-7 juin (117), Réduit d’Avocourt-camp de la Verrière, 27 juin-19 août (125), Triaucourt-camp de Jubécourt, 19 août (137), Riancourt, 21 août (138), camp d’Avoust, 27 août (138), Fleury-devant-Douaumont, 29 août-4 septembre (138).

Yann Prouillet, CRID14-18, janvier 2012.

Jean, Renaud (1887-1961)

1.Le témoin.

Renaud Jean, premier député communiste élu en 1920 et membre du Comité Central du Parti communiste français entre 1932 et 1940, est né à Samazan dans le Lot-et-Garonne le 16 août 1887. Issu du monde rural (son père et métayer engagé dans des mandats locaux), possédant une solide formation scolaire, adhérent au parti socialiste en 1907 et porté par des idées révolutionnaires, Renaud Jean part en guerre à l’âge de 27 ans. Il a effectué son service militaire entre 1908 et 1910 dans un régiment régional, le 88e RI d’Auch et entre en guerre affecté au 24e RI colonial de Perpignan comme caporal (volonté d’éloignement?).

Il connaît la première épreuve du feu dans les Ardennes Belges le 22 août 1914. Après la retraite, redressement de la Marne où il est blessé le septembre. Soigné à l’hôpital auxiliaire du lycée Palissy (où il rencontrera sa future épouse, professeure agrégée de sciences naturelles). Il est définitivement réformé en janvier 1915. Il sera par la suite le fer de lance du communisme rural dans le département du Lot-et-Garonne mais également par ces engagements nationaux dans entre-deux-guerres.

Document : Archives départementales de Lot-et-Garonne, série R, registres matricules – carton 1 R 643

2. Le témoignage

Le carnet de Renaud Jean, authentifié, a été publié en totalité dans le numéro 44 des Cahiers du Bazadais en 1979 par Jacques Clémens. L’original contient 80 pages, dont 43 ont été le support de l’écriture du récit au crayon. Le carnet a été tenu au jour le jour, voire heure par heure pour certaines journées, comme celle de la blessure, que l’on peut située entre 11h et 14h le mardi 8 septembre 1914. Le récit de guerre s’arrête avec elle, après le retour à Agen le 13 du même mois.

3. Analyse

Assurément, les quelques notes laissées par Renaud Jean montrent un homme d’abord profondément antimilitariste. Il impute au « capitalisme », « patriotisme », « colonialisme » et « nationalisme », la responsabilité de l’entrée en guerre, soutenue par des « chefs » militaires injustes et pétris de « discipline ». Citant Kropotkine, « le prolétariat n’a pas su faire le socialisme », c’est un homme de culture révolutionnaire qui prend l’uniforme, c’est un homme aussi déçu par le cours des événements. L’attente du combat pèse sur ces propos de plus en plus défaitistes, d’autant qu’il se retrouve dans un régiment colonial où la cohabitation avec les cadres sous-officiers et officiers de carrière semble difficile. Et le 22 août dans les Ardennes belges, c’est l’épreuve du feu : le soldat Jean devient combattant, ce qui transparaît dans l’évolution de l’écriture. Le récit des combats, des rumeurs constamment évoquées, de la peur qui laisse peu de place à la réflexion de fond : « Quand on est au combat, on s’abrutit, on ne pense à rien » (31 août). L’adaptation se fait par la force des circonstances, qui sont d’abord celles de la retraite qu’il compare à la Débâcle de 1870 racontée par Emile Zola. Il perçoit rapidement que la guerre se gagnera avec l’artillerie et l’aviation que les militaristes « prussiens » utilisent avec intelligence. « Nous sommes victimes de l’incurie des administrations et de l’incapacité des chefs », écrit-il le 3 septembre. L’escouade, la section, le camarade que l’on voudrait retrouver dans le désordre du combat deviennent autant de repères qui montrent l’intégration littérale du soldat Jean dans la guerre, avant que la blessure ne l’éloigne définitivement du champ de bataille. Celui de la Grande Guerre tout du moins puisqu’il écrivait dès le 18 août : « (…) Je suis persuadé que dans 20 ou 40 années nous en aurons une nouvelle, et ainsi jusqu’à la consommation des siècles. Attendre la paix des gouvernants, c’est folie. » Son parcours de l’entre-deux-guerres est bien déjà en germe à l’automne 1914.

Alexandre Lafon