Voir la présentation de l’ouvrage et son sommaire sur le site de la Maison des Sciences de l’Homme.

Raphaël Georges, « Un nouveau départ. Les vétérans alsaciens-lorrains dans la France d’après-guerre (1918-1939) », Presses Universitaires de Rennes, 2024.

(Texte de la quatrième de couverture)

« Ils ont des droits sur nous ! » Comme le rappelle cette formule célèbre de Georges Clemenceau, les anciens combattants français jouissent après la Première Guerre mondiale d’une supériorité morale fondée sur une victoire obtenue au prix de lourds sacrifices. Une catégorie de vétérans ne partage cependant pas ce prestige. Les Alsaciens-Lorrains, en effet, ne sont devenus français qu’au terme du traité de Versailles, à la faveur du retour de l’Alsace-Lorraine à la France. Avant cela, ils ont vécu la guerre dans les rangs de l’armée allemande. après l’armistice, leur retour dans une province désormais français s’apparente à un nouveau « parcours du combattant ». Aux difficultés du passage de la vie militaire à la vie civile s’ajoute la nécessité d’apprendre à vivre avec le poids de ce passé encombrant, voire stigmatisant. Ils n’éprouvent pas moins la volonté de faire valoir leur propre droit à reconnaissance car, s’ils n’ont pas combattu du côté des vainqueurs, ils ont en commun d’avoir partagé les mêmes souffrances. Ce qui se joue en toile de fond n’est rien de moins que leur intégration à la nation française, et celle-ci passe par l’élaboration de nouvelles normes sociales.

Raphaël Georges, docteur de l’université de Strasbourg, est chercheur associé aux laboratoires Arche (UR 3400) et LinCS (UMR 7069) et enseigne dans le secondaire.

Le travail forcé des Ligures durant le nazisme (1943-1945)

Le lien ci-dessous donne accès à un site très complet consacré au travail forcé des Ligures dans l’Allemagne nazie, entre 1943 et 1945. Ces recherches ont été menées dans le cadre d’un projet national plus vaste coordonné par le professeur Brunello Mantelli. Ce projet national a donné lieu à plusieurs publications, ainsi qu’à l’exposition virtuelle, (avec des versions en italien, allemand et anglais) disponible sur le site (merci à nos collègues et membres du CRID Irene Guerrini et Marco Pluviano).

14-18 en milieu associatif

Voici deux plaquettes de même format, de même inspiration, réalisées en milieu associatif pendant la période du Centenaire et imprimées en 2018 et 2019 à Nîmes. Dans les deux cas, le principal objectif a été de retrouver la trace des morts du village. L’ouvrage sur Buis-les-Baronnies est le plus épais : la commune a eu 65 morts ; la contextualisation est plus poussée avec recours aux archives municipales pour décrire aussi la vie au village (hôpital temporaire, réfugiés, activités des femmes). Sont également cités trois poilus qui figurent dans le dictionnaire des témoins en ligne sur le site du CRID 14-18 : Louis Bonfils, Ernest Gabard, Adrien Girard. La plaquette sur Saint-Auban rappelle le souvenir de 14 soldats tués.

Les deux associations ont pour intitulé « Patrimoine, Histoire et Culture des Baronnies » et « La photographie à Saint-Auban, Culture et Patrimoine ».

Contact : chastel.jean-paul@wanadoo.fr

Les carnets de Dominik Richert désormais traduits en anglais et en russe

Après l’édition en allemand et la traduction en français, voici les versions en anglais et en russe. On peut les commander à Daniel Lautié : dlautie@gmail.com

Vient de paraître :

« Reconstruction(s) 1918-… Les Ardennes après l’occupation allemande »,

Nicolas Charles, Stéphane Tison (éd.), Lille, Presses du Septentrion, coll. « War Studies », 2022, 522 p., avec une introduction de Alexandre Lafon.

Lien vers le site de l’éditeur et la présentation de l’ouvrage

Vient de paraitre :

Irene Guerrini et Marco Pluviano, Le Case del Soldato tra bordelli, osterie e rifiuto del massacro, édité par Paolo Gaspari, à Udine.

Elsa Brändström, Parmi les prisonniers de guerre en Russie et en Sibérie 1914 – 1920, Paris, Éditions Turquoise, collection « Le temps des femmes », 2019, 237 pages.

Elsa Brändström (1888 – 1948) est une Suédoise qui a pris une part importante à l’aide humanitaire apportée par la Croix-Rouge aux prisonniers de guerre allemands et austro-hongrois de 1914 à 1920. L’ouvrage original a paru en 1921 et cette traduction française, qui date seulement de 2019, est fort bienvenue pour nous éclairer sur cette question mal connue en France. L’ouvrage, publié dans une collection des éditions Turquoise qui s’intéresse aux itinéraires féminins, apporte un point de vue atypique dans la production des témoignages des années d’après-guerre. L’auteure présente une synthèse documentée et chiffrée d’une question qu’elle connaît bien, puisqu’elle a été une des 77 délégués suédois visitant des camps dans toute la Russie.

L’introduction (2019) de Per Allan Olson, spécialiste de l’histoire de l’Humanitaire suédois, est éclairante sur la tentation pour la Suède, en 1914, d’entrer dans le conflit aux côtés du Reich, puis sur la prise de décision de neutralité, avec la conversion de l’énergie des Scandinaves dans l’aide humanitaire. E. Bränström souligne ensuite (avant-propos de 1922) s’être efforcée à l’objectivité, et déclare que ses écrits s’appuient « sur les expériences qu’elle a pu vivre pendant cinq ans et demi en Russie et en Sibérie parmi les prisonniers de guerre. » Pour la lectrice ou le lecteur français contemporain, la synthèse se veut neutre, mais c’est une neutralité très empathique vis-à-vis de l’Alliance, on peut parler ici d’une neutralité « bienveillante » pour l’Allemagne et l’Autriche. Pour 1914 et 1915, le livre rapporte une masse d’informations dramatiques, avec le déplacement et l’internement de civils baltes, polonais, ou allemands de souche. Pour les soldats allemands et autrichiens capturés, l’improvisation est la règle, une telle masse de prisonniers n’avait jamais été envisagée par les Russes (environ 160 000 Allemands, 2 millions d’Austro-Hongrois et 50 000 Ottomans). La construction des camps est marquée par le manque de moyens, la corruption et parfois les mauvais traitements, et la sous-alimentation est la règle. Ces baraquements, sans couvertures et mobilier, sans organisation prophylactique en ce qui concerne l’hygiène, voient très vite le typhus prendre des dimensions catastrophiques. Par exemple, dans le terrible camp de Totskoïe, le typhus a tué plus de la moitié des 25000 internés. E. Brändström propose le chiffre, toutes causes confondues, de 600 000 prisonniers, essentiellement austro-hongrois, morts en Russie « de la misère et des privations ». Si l’auteure évoque la brutalité de certains chefs de camps, ou le travail forcé jusqu’à l’épuisement, elle mentionne souvent le dénuement russe global (p. 49) : « Il faut, pour être juste, préciser que les prisonniers, dans les hôpitaux moscovites, étaient pour la plupart logés à la même enseigne que beaucoup de soldats russes, eux aussi soignés de la manière la plus négligente, en raison du manque de personnel ou d’une grossière indifférence. » À la fin de 1915 et en 1916, les missions d’inspection, avec l’aide des États-Unis, se sont développées et la situation s’améliore nettement : les Russes (p. 131) « ont cessé de voir les prisonniers comme des créatures que chacun pouvait maltraiter impunément. ». Octobre 1917 apporte du changement, mais aussi un grand désordre ; les prisonniers « Internationalistes » ont toute latitude pour essayer de prendre le pouvoir dans les camps, et ceux qui restent fidèles à l’Autriche deviennent donc, en plus, des ennemis de classe. On voit aussi que beaucoup de travailleurs prisonniers ont acquis un rôle économique important. Après Brest-Litovsk, des accords amènent au rapatriement des prisonniers de Russie occidentale et centrale, mais il sera impossible en 1918 de rapatrier les 400 000 prisonniers restés au-delà de l’Oural et en Sibérie, et ils seront le jouet des factions, au gré de la Guerre Civile. C’est Fridtjof Nansen qui fera rentrer, via la SDN, les 200 000 derniers captifs en 1920 et 1921.

Ce qui frappe le lecteur contemporain, dans cet ouvrage des années vingt plutôt favorable, on l’a dit, aux puissances centrales, c’est la diversité des situations. Un prisonnier peut mourir rapidement du typhus, végéter tristement dans un semi-esclavage pendant des années, être recruté, comme Tchèque, dans une Légion armée ou encore vivre convenablement d’un travail, qui diffuse dans des régions déshéritées, des valeurs de sérieux et d’organisation ; l’auteure insiste – est-ce seulement un cliché ? – sur cette bénéfique « influence culturelle allemande ». La description du délabrement de la Russie tsariste est également impressionnante, et si le soldat russe est largement abandonné à son sort, on se doute bien alors qu’il n’y aura pas de traitement de faveur pour les captifs ennemis.

Vincent Suard

Dernières parutions (avril 2022) :

. Colin Miège, « Je te promets, je serai femme de soldat… », Correspondance de guerre (août 1914-mai 1917), Paris, L’Harmattan, 2022, 592 pages. Colin Miège est le petit-fils du sergent, puis lieutenant du génie Désiré Sic. Le compte rendu de ce livre figure en complément de la notice « Sic, Désiré » dans le dictionnaire des témoins sur ce même site du CRID 14-18.

. La paix dans la guerre, Espoirs et expériences de paix (1914-1919), sous la direction de Jean-Michel Guieu et Stéphane Tison, Paris, Éditions de la Sorbonne, collection « Guerre et Paix », 2022, 430 pages. Il s’agit des Actes du colloque qui s’est tenu à La Flèche, patrie du sénateur d’Estournelles de Constant, promoteur de l’arbitrage entre les nations et prix Nobel de la Paix en 1909. Les directeurs du volume précisent : « La guerre est loin d’anéantir tous les imaginaires et les pratiques forgés durant les longues décennies de paix qui l’ont précédée. C’est donc ce va-et-vient, dans un temps pétri par la guerre, entre le souvenir de la paix d’hier et l’impatience de son retour, que nous avons cherché à étudier, grâce à une grande variété d’approches. » Parmi les contributeurs, Anne Simon a écrit « Le sourire de Madelon. Chanter, une échappatoire à la guerre » (pp. 199-221), et Rémy Cazals « La paix dans Les carnets de guerre de Louis Barthas » (pp. 129-143).

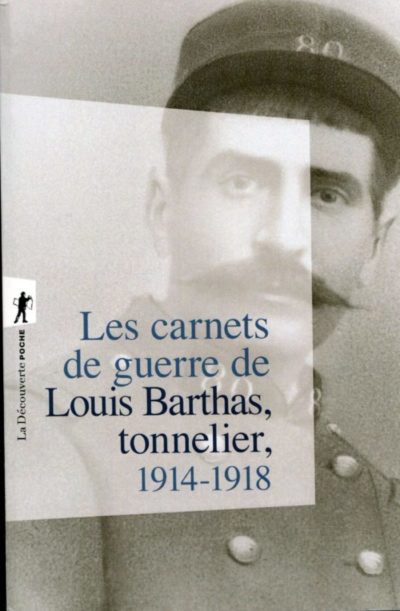

. Justement, les éditions La Découverte viennent de publier en 2022 un 7e tirage de l’édition de 2013 des Carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918 avec une nouvelle couverture.

. Enfin, il ne faut pas cesser de rappeler l’indispensable livre de Thierry Hardier, Traces rupestres de combattants (1914-1918), édité par le CRID 14-18 et Edhisto, 2021, 446 pages, superbement illustré.

A propos de « Le Feu de Barbusse et les récits de la guerre en Artois, Souchez 1915 », dans les Mémoires de la Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, tome XLI, 2021

Yves Le Maner vient de faire paraître le livre intitulé Le Feu de Barbusse et les récits de la guerre en Artois, Souchez 1915, dans les Mémoires de la Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, tome XLI, 2021, 176 pages très illustrées, ISBN 978-2-916601-60-1. Pour présenter ce livre sur le site du CRID 14-18, Yves m’a autorisé à reproduire le texte de mon avant-propos à son ouvrage :

En 1978, lorsque François Maspero a publié les Carnets de guerre de Louis Barthas tonnelier dans sa collection « Actes et mémoires du peuple », avec le concours de la section audoise de la Ligue de l’enseignement, cette association a reçu une lettre d’un lecteur enthousiaste, se terminant ainsi : « Dans ma première lettre, je taxais les Carnets de guerre de Louis Barthas d’émouvants, en fait il s’agit de tout autre chose : c’est d’une lecture qui vous prend aux tripes ! Aussi vous dire si je voudrais en connaître davantage sur ce que fut la vie de Louis Barthas dont les Carnets de guerre figurent à la place d’honneur dans ma bibliothèque. Vous avouerais-je ? Même avant Le Feu de Barbusse. »

Première constatation : ce lecteur motivé a préféré l’authenticité du témoignage direct à l’ambiguïté du Feu, livre que sa couverture présente à la fois comme « journal d’une escouade » et comme « roman ». Ce n’est pas que Barthas était dépourvu de talent littéraire naturel, reconnu par exemple par François Mitterrand1, mais le titulaire du certificat d’études primaires n’a pas cherché à rajouter des effets chargés d’appâter le public comme l’a fait l’écrivain professionnel.

Deuxième constatation : jusque là l’auteur numéro 1 de ce lecteur d’ouvrages sur 14-18 était Barbusse. Le prix Goncourt qu’il a obtenu en 1916, les nombreuses rééditions, le chiffre impressionnant du tirage confirment que Le Feu est un livre marquant, maintes fois étudié sous ses multiples facettes par les universitaires de diverses disciplines.

Dans le livre de Benjamin Gilles sur les lectures des poilus2, Le Feu est de très loin le plus souvent cité (21 fois contre 5 pour l’ensemble des livres de Genevoix et 2 pour Dorgelès). Dans l’ouvrage collectif 500 témoins de la Grande Guerre, on peut trouver des poilus qui n’ont pas aimé Le Feu. Mais, dans l’ensemble, le livre a reçu un accueil plutôt favorable des soldats. Le capitaine Paul Tuffrau écrivait : « Lu Le Feu de Barbusse. Un livre très fort, très juste, systématiquement tragique : je l’ai lu la gorge serrée, et tout le cafard de l’Artois m’est revenu3. » Dans la lettre à sa femme du 26 mai 1917, Jules Isaac notait : « Le Feu est décidément un livre admirable, je dirai un livre sacré, tant il est l’image fidèle de la réalité4. »

Camille Rouvière appartenait comme Barbusse au 231e RI. Dans son Journal de guerre, il évoque son illustre camarade5 : « Un bonhomme sec et sombre, vieux ou vieilli. » Puis il donne son opinion sur son œuvre qui est pour lui le livre des soldats : « Vive Le Feu qui incinère l’officiel mensonge ! » Aux officiers qui se plaignent que Barbusse les ignore, Rouvière répond : « À vous, messieurs les officiers, tous les académiciens, tous les évêques du bon Dieu, et tous les historiens. » Parmi ces derniers, beaucoup de contemporains de la guerre, comme Gabriel Hanotaux par exemple. Jean Norton Cru, sévère critique des erreurs contenues dans Le Feu et des effets rajoutés par l’auteur, a sans doute bien résumé la situation en rapportant les propos d’un capitaine : « Un jour au front en 1917 je discutais des mérites du Feu avec un capitaine, officier de carrière, un vrai poilu et, comme tel, peu liseur et fervent admirateur de Barbusse. Je lui citai plusieurs des absurdités présentées ici [dans Témoins]. « Sans doute, dit-il, c’est inexact, mais voilà assez longtemps qu’on bourre le crâne aux gens de l’arrière sur notre vie d’ici et Barbusse dit exactement le contraire de tous ces articles et récits qui nous donnent sur les nerfs ; ce n’est pas malheureux qu’on entende à la fin un autre son de cloche. » Je lui parlai d’autres livres de combattants déjà parus à cette époque, en choisissant les meilleurs, ceux de Genevoix, Lintier, Roujon, Vassal, Galtier-Boissière. Il n’en connaissait aucun6. »

Mais voici un cas étonnant cité dans le dictionnaire des témoins en ligne sur le site du CRID 14-18 (www.crid1418.org). Le poilu Marx Scherer a laissé à sa famille un livre relié portant sur la tranche un titre en lettres dorées : Le Feu, et deux noms d’auteurs : H. Barbusse et M. Scherer. Le cœur du volume est constitué par le fameux prix Goncourt dans son édition « J’ai lu » de 1958. Scherer a souligné des passages ; il a ajouté des annotations dans les marges ; il a enfin rédigé quelques pages manuscrites qui ont été insérées dans le livre et reliées avec lui. Il explique que son collègue Poupardin, comme lui acheteur pour les Nouvelles Galeries après la guerre, avait connu Barbusse (il est mentionné dans Le Feu), et il avait attiré son attention sur le livre. La division dans laquelle servait Scherer (du 41e RIC) se trouvait immédiatement à la gauche de celle de Barbusse en Artois en septembre 1915 et notre témoin avait repéré de nombreuses similitudes de situations à souligner mais aussi des divergences.

Parmi les notes de Scherer sur le livre de Barbusse, je n’en retiens que trois ici :

– Il décrit un officier faisant un discours violent, menaçant, insultant, devant un groupe assez nombreux pour que ne soit pas repéré celui qui lance : « Vivement qu’on monte aux tranchées pour qu’on lui apprenne à vivre. »

– Quand Barbusse parle de « la bonne blessure », Scherer ajoute : « Des camarades auraient volontiers donné un bras ou une jambe ; moi, j’ai toujours voulu tout ramener ou rien. »

– Au printemps, Barbusse écrit que « le haut de la tranchée s’est orné d’herbe vert tendre », et Scherer ajoute en marge « et parfois de coquelicots ».

Yves Le Maner a réalisé une œuvre exhaustive sur la troisième bataille de l’Artois en septembre 1915. D’abord il a analysé le texte de l’écrivain professionnel en soulignant ses erreurs, l’absence de dates, ses inventions littéraires.Les lettres adressées par Barbusse à sa femme durant cette même période sont un témoignage plus authentique, et Yves Le Maner en reproduit de larges extraits dans l’annexe n°1. Ces lettres, qui ont l’avantage d’être datées, décrivent la situation du soldat dans les tranchées et au cantonnement, et nous renseignent sur le grand nombre de colis reçus et la variété de leur contenu7. Elles constituent un éclairage précieux sur la construction du roman. Elles révèlent la découverte par l’intellectuel de l’argot populaire dont il va truffer son livre, au-delà du vraisemblable.

Yves Le Maner examine ensuite toutes les sources disponibles sur la bataille. Il confirme les falsifications « héroïques » contenues dans les historiques de régiments, les JMO (journaux de marches et d’opérations) paraissant plus fiables. Surtout, il a tenu à retrouver les nombreux témoignages de combattants, certains présentés dans Témoins de Jean Norton Cru, beaucoup d’autres découverts plus récemment et analysés dans le livre collectif 500 témoins de la Grande Guerre. Ces témoignages sont reproduits dans l’annexe n°2.

Pour rassembler les sources, il ne fallait pas oublier la photo. L’auteur de cette somme y a évidemment pensé, rappelant la difficulté de prendre des clichés de combat, juxtaposant les photos officielles de l’ECPAD et celles prises par les soldats, regrettant que Barbusse n’ait pas conservé les siennes.

On connaissait bien l’année de la Marne, celles de Verdun et du Chemin des Dames ; 1915 et l’Artois retrouvent ici, grâce à Yves Le Maner, toute leur place dans l’histoire de la Première Guerre mondiale.

Rémy Cazals, novembre 2021

1 Propos rapporté dans l’édition de poche des Carnets de guerre de Louis Barthas tonnelier 1914-1918, La Découverte, 2013.

2 Benjamin Gilles, Lectures de poilus 1914-1918, Livres et journaux dans les tranchées, Éditions Autrement, 2013.

3 Voir la notice Tuffrau dans 500 témoins de la Grande Guerre, sous la direction de Rémy Cazals, Éditions midi-pyrénéennes et Edhisto, 2013.

4 Jules Isaac, Un historien dans la Grande Guerre, Lettres et carnets 1914-1917, Armand Colin, 2004.

5 Camille Rouvière, Journal de guerre d’un combattant pacifiste, Atlantica, 2007.

6 Jean Norton Cru, Témoins, Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928, Les Étincelles, 1929.

7 Voir la liste datée et détaillée en annexe du livre de Thierry Hardier et Jean-François Jagielski, Oublier l’apocalypse ? Loisirs et distractions des combattants pendant la Grande Guerre, Imago, 2014.