Voir la présentation de l’ouvrage et son sommaire sur le site de la Maison des Sciences de l’Homme.

La délicate restauration de l’écolier du monument aux morts de Gentioux (Creuse)

Le monument aux morts de Gentioux, symbolisé par un orphelin désormais célèbre pour la dénonciation de la guerre, est en cours de restauration dans un atelier de la société « Malbert Conservation » dans le Lot.

Voir l’article et le reportage de France 3 Limousin.

Voir la page dédié de la Plateforme Ouverte du Patrimoine (Ministère de la Culture)

Raphaël Georges, « Un nouveau départ. Les vétérans alsaciens-lorrains dans la France d’après-guerre (1918-1939) », Presses Universitaires de Rennes, 2024.

(Texte de la quatrième de couverture)

« Ils ont des droits sur nous ! » Comme le rappelle cette formule célèbre de Georges Clemenceau, les anciens combattants français jouissent après la Première Guerre mondiale d’une supériorité morale fondée sur une victoire obtenue au prix de lourds sacrifices. Une catégorie de vétérans ne partage cependant pas ce prestige. Les Alsaciens-Lorrains, en effet, ne sont devenus français qu’au terme du traité de Versailles, à la faveur du retour de l’Alsace-Lorraine à la France. Avant cela, ils ont vécu la guerre dans les rangs de l’armée allemande. après l’armistice, leur retour dans une province désormais français s’apparente à un nouveau « parcours du combattant ». Aux difficultés du passage de la vie militaire à la vie civile s’ajoute la nécessité d’apprendre à vivre avec le poids de ce passé encombrant, voire stigmatisant. Ils n’éprouvent pas moins la volonté de faire valoir leur propre droit à reconnaissance car, s’ils n’ont pas combattu du côté des vainqueurs, ils ont en commun d’avoir partagé les mêmes souffrances. Ce qui se joue en toile de fond n’est rien de moins que leur intégration à la nation française, et celle-ci passe par l’élaboration de nouvelles normes sociales.

Raphaël Georges, docteur de l’université de Strasbourg, est chercheur associé aux laboratoires Arche (UR 3400) et LinCS (UMR 7069) et enseigne dans le secondaire.

Le travail forcé des Ligures durant le nazisme (1943-1945)

Le lien ci-dessous donne accès à un site très complet consacré au travail forcé des Ligures dans l’Allemagne nazie, entre 1943 et 1945. Ces recherches ont été menées dans le cadre d’un projet national plus vaste coordonné par le professeur Brunello Mantelli. Ce projet national a donné lieu à plusieurs publications, ainsi qu’à l’exposition virtuelle, (avec des versions en italien, allemand et anglais) disponible sur le site (merci à nos collègues et membres du CRID Irene Guerrini et Marco Pluviano).

Gestion de la mort durant la Grande Guerre et l’après-guerre. Chronologie, enjeux, débats et polémiques (1914-1936)

Jean-François Jagielski (CRID 14-18)

Présentation

La question de la gestion de la mort de masse durant et après le premier conflit mondial, même si elle a été bien étudiée, demeure particulièrement complexe. Le but de la recherche que nous présentons ici sous forme d’une chronologie détaillée – sans prétendre à la moindre improbable exhaustivité sur un sujet aussi vaste – est d’aider le chercheur à surmonter l’abondance de textes inhérents à cette question. Le sujet en France comme à l’étranger a fait débat. Il a été à l’origine de bien des polémiques dont nous tentons ici de rendre compte. télécharger le texte

Recherche d’informations sur un combattant turc prisonnier de l’armée française

Nous relayons une demande de Sébastien Poublanc, chercheur au laboratoire Framespa qui voudrait préciser les informations partielles dont il dispose sur un combattant turc fait prisonnier par l’armée française et pour lequel les archives consultées jusqu’ici (SHD notamment) ne donnent pas de résultats :

- Nom de famille : Seyit ou Sayyid ou Sayeed (l’orthographe n’est alors pas fixée)

- Prénom : Mehmet Mehdi ou Mehmed ou Mahdi pour le prénom

- Date de naissance : 1900 ou 1901

- Lieu de naissance : Istanbul ou Eyüp (district de la ville)

- Lieux de la capture : la mémoire familiale a conservé l’expression « durant la campagne de Syrie » mais ce pourrait être n’importe où, d’Alep à la Palestine en passant par le Liban, ou bien la campagne de Cilicie.

- Captivité : plusieurs années entre la Première Guerre mondiale et 1922, date où il combat dans la résistance turque.

Vous pouvez contacter M. Poublanc à l’adresse suivante :

sebastien.poublanc@univ-toulouse.fr

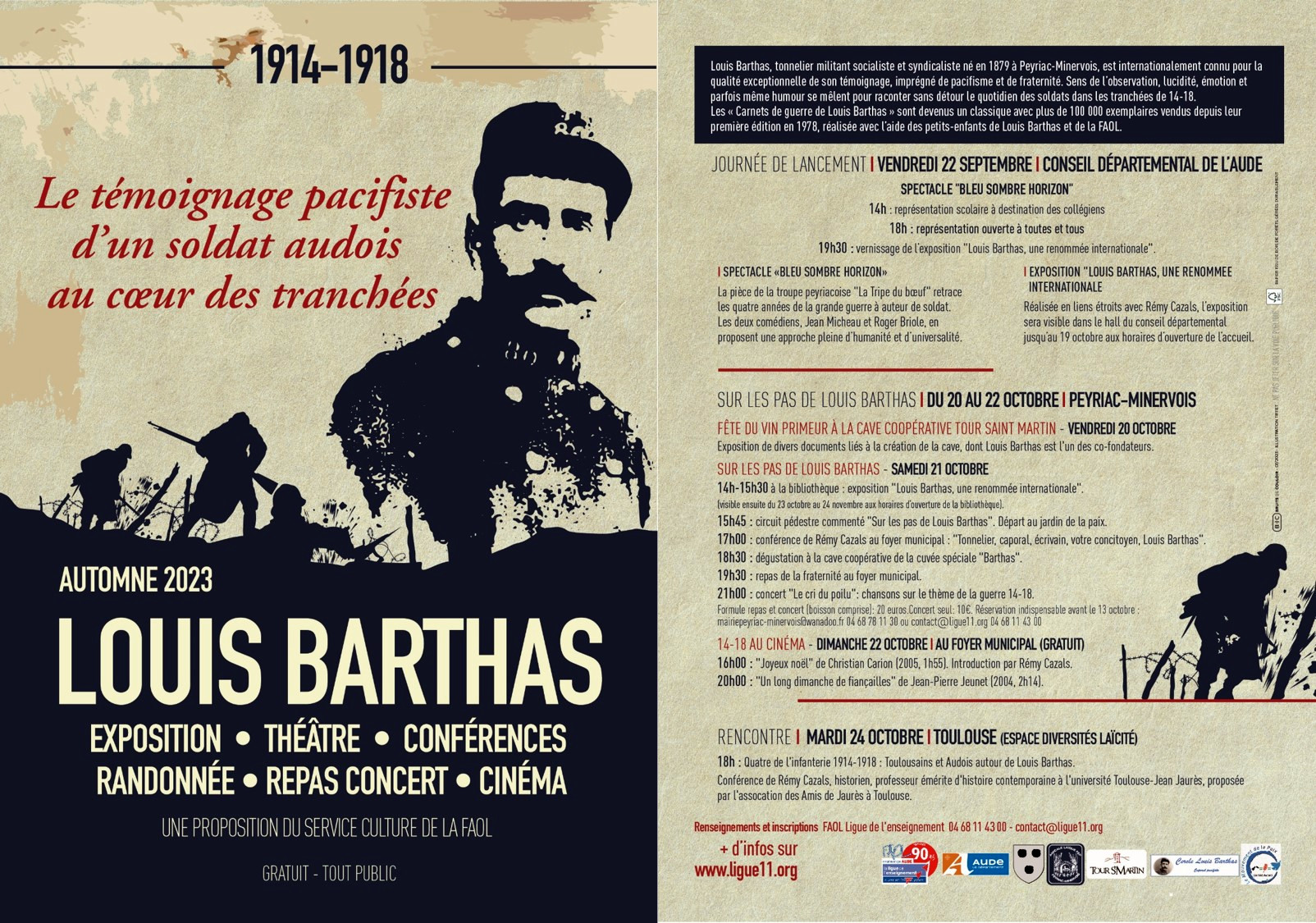

Automne 2023 : Louis Barthas et la Grande Guerre dans l’Aude et à Toulouse, avec Rémy Cazals

14-18 en milieu associatif

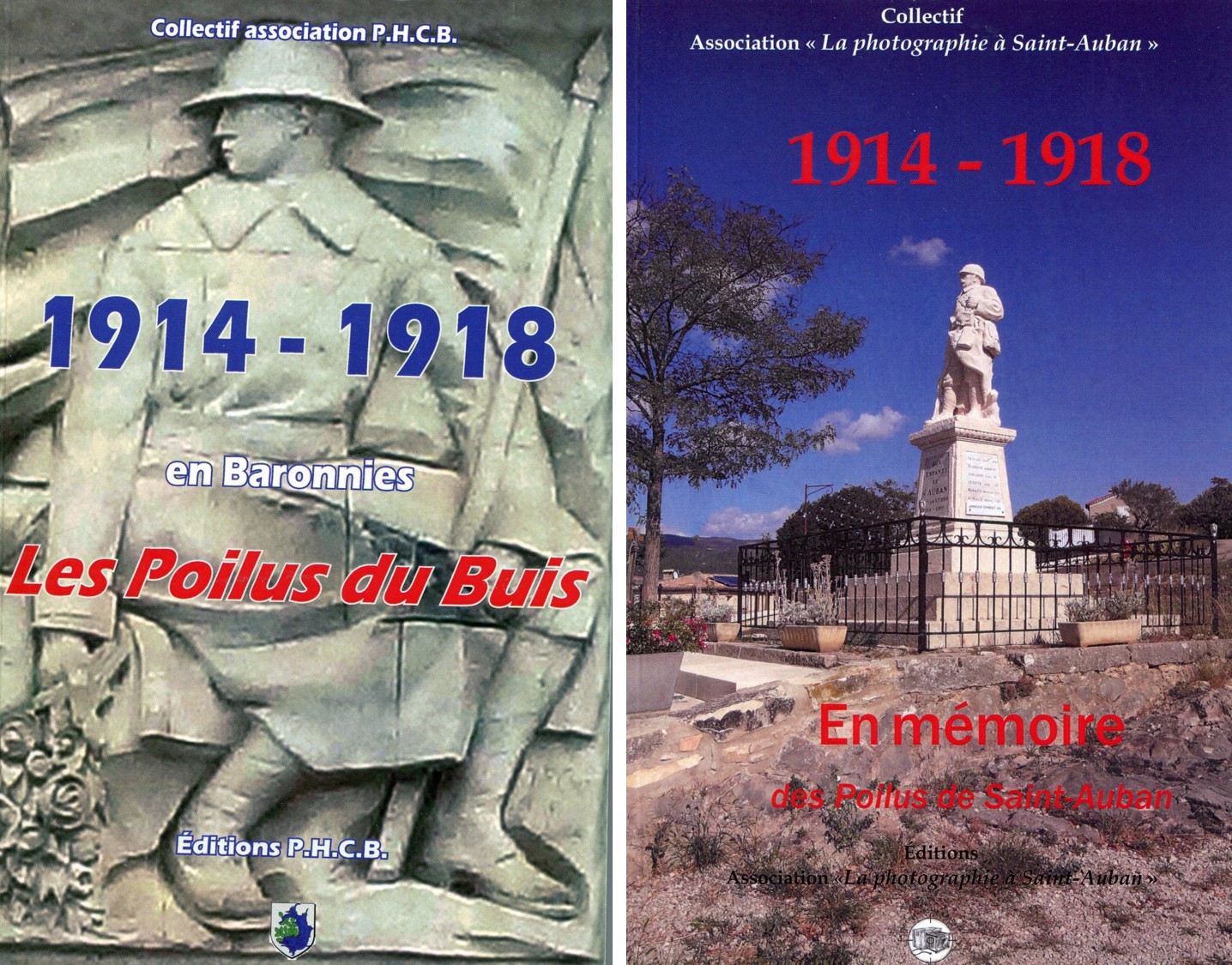

Voici deux plaquettes de même format, de même inspiration, réalisées en milieu associatif pendant la période du Centenaire et imprimées en 2018 et 2019 à Nîmes. Dans les deux cas, le principal objectif a été de retrouver la trace des morts du village. L’ouvrage sur Buis-les-Baronnies est le plus épais : la commune a eu 65 morts ; la contextualisation est plus poussée avec recours aux archives municipales pour décrire aussi la vie au village (hôpital temporaire, réfugiés, activités des femmes). Sont également cités trois poilus qui figurent dans le dictionnaire des témoins en ligne sur le site du CRID 14-18 : Louis Bonfils, Ernest Gabard, Adrien Girard. La plaquette sur Saint-Auban rappelle le souvenir de 14 soldats tués.

Les deux associations ont pour intitulé « Patrimoine, Histoire et Culture des Baronnies » et « La photographie à Saint-Auban, Culture et Patrimoine ».

Contact : chastel.jean-paul@wanadoo.fr

Un clip en hommage aux tirailleurs sénégalais et béninois

par le slameur béninois Djamile Mama Gao

Dans un carton du fonds du Ministère des Colonies, déposé aux Archives Nationales d’Outre-Mer, un dossier contient 122 lettres et cartes postales de tirailleurs originaires du Dahomey, « engagés volontaires », rédigées entre 1915 et 1917, et toutes adressées à Charles Noufflard, alors Lieutenant-Gouverneur du Dahomey.

Ces correspondances ont été le point de départ d’une performance documentaire menée par Cécile Van Den Avenne (directrice d’études à l’école des hautes études en sciences sociales de Marseille) avec le slameur béninois Djamile Mama Gao. Cet artiste, en résidence à Paris fin 2022, est venu se produire devant des collégiens de Noyon (Oise) dans le cadre de la première édition du festival Histoire et Mémoire au cinéma Le Paradisio.

L’idée de réaliser un clip ayant pour thème l’évocation de la mémoire de ces combattants venus d’Afrique s’est alors imposée. Le clip, co-réalisé par Djamile Mama Gao et quatre élèves de troisième du collège Paul Eluard de Noyon, a été tourné aux carrières de Montigny, à Machemont (Oise), qui servirent de cantonnement aux troupes françaises pendant la Grande Guerre.

Thierry Hardier, janvier 2023

Les carnets de Dominik Richert désormais traduits en anglais et en russe

Après l’édition en allemand et la traduction en français, voici les versions en anglais et en russe. On peut les commander à Daniel Lautié : dlautie@gmail.com