Gasqui, Jacques, Élie Viallet, capitaine de chasseurs alpins. Août 1914 – juin 1915, Paris, Bernard Giovanangeli éditions, 2014, 159 p.

Résumé de l’ouvrage :

Élie Joseph Viallet, né en 1885 dans l’Isère, fait avant-guerre une carrière militaire qui, en août 1914 le trouve lieutenant (depuis 1911) au 13e BCA de Chambéry. Après une courte période de garde à la frontière italienne, le 12 août, le bataillon arrive à Gérardmer, entre en Alsace et reçoit son baptême du feu à Soultzeren. Après la bataille des frontières, et une première blessure, il combat au terrible Hartmannswillerkopf puis est appelé en renfort lors de « l’affaire » de l’Hilsenfirst. C’est là qu’il trouve la mort sous les shrapnells allemands.

Éléments biographiques :

Élie Joseph Viallet naît le 8 juillet 1885 au Gua, dans le département de l’Isère. Son père, également prénommé Élie, est employé au Chemin de Fer Saint-Georges de La Mure (SGLM) qui achemine le charbon extrait des mines du secteur. Sa mère, Mélanie Euphrosine Samuel est lingère. La famille demeure au hameau de Saint-Pierre, dans le village de Saint-Georges-de-Commiers. Une sœur, Marie, rejoint le foyer en avril 1888 ; elle deviendra institutrice et il entretiendra toujours une correspondance avec elle, lui reprochant parfois la rareté de ses lettres (p. 87). Elle vivra dans le souvenir de son frère défunt. Il fait des études à l’école supérieure de Vizille, puis de La Mure à partir de 1901. Il s’engage pour trois ans au 52ème R.I. de Montélimar en octobre 1903 et est promu caporal l’année suivante, en octobre. Il passe sous-officier en juillet 1905, sergent-fourrier puis sergent en septembre 1906. Il est bien noté et désire alors embrasser la carrière d’officier. En 1908, il réussit simultanément les examens d’entrée à l’École d’administration de Vincennes et de l’École militaire d’infanterie de Saint-Maixent, intégrant cette dernière en octobre. Le 1er janvier 1909, il est incorporé élève officier et sort sous-lieutenant, 49e sur 163, le 1er octobre. Il est alors affecté au 13e BACP à Chambéry. Il passe lieutenant un an plus tard. On le retrouve chargé du casernement et des équipages, et remplit les fonctions d’officier d’approvisionnement pendant les manœuvres alpines et d’armée. Il quitte ces fonctions en juin 1913 pour reprendre le service de compagnie puis suit au premier semestre de 1914 les cours de l’École normale de gymnastique et d’escrime de Joinville. Son unité est en Haute-Maurienne pour les traditionnelles manœuvres d’été, en juillet 1914. Le premier courrier publié date du 27 juillet 1914 mais il tient également un journal de marche.

La guerre déclarée et après une courte garde à la frontière italienne, il connaît son baptême du feu le 15 août, participe aux combats de Mandray et de la Tête de la Behouille, dans les Vosges, avant d’être blessé légèrement à la jambe le 3 septembre. Il écrit à sa sœur le 11 qu’il a fait 7 jours d’hôpital et qu’il se remet très bien. Positionné ensuite en Alsace, il participe aux combats du Hartmannswillerkopf au premier trimestre de 1915, date à laquelle il est promu capitaine. Il sera à cette occasion cité deux fois à l’ordre de l’armée, étant l’un des premiers récipiendaires de la Croix de Guerre dans son bataillon (9 juin 1915). Élie Viallet meurt le 15 juin sur l’Hilsenfirst, dans les Hautes-Vosges (Haut-Rhin). Il sera cité une troisième fois et reçoit la Légion d’Honneur à titre posthume (dossier non découvert sur la base Léonore toutefois).

Commentaires sur l’ouvrage :

En page intérieure, l’ouvrage reçoit le sous-titre Élie Viallet, capitaine au 13e bataillon de chasseurs alpins : itinéraire d’un diable bleu.

Très représentative de la correspondance auto-censurée, destinée à rassurer en permanence les siens, les lettres de l’officier Viallet apprennent peu à l’Historien. Mais l’ouvrage trouve toutefois un intérêt dans la qualité de la contextualisation par Jacques Gasqui, présentateur du corpus du capitaine Vialle, qui précise avoir hérité des archives de l’officier, dans son bataillon, donnant à l’ouvrage l’aspect d’une biographie illustrée de correspondances. L’ouvrage est bien présenté et cite nombre d’autres personnages importants cités par le témoin (dont le docteur Boutle par exemple, qui a également témoigné dans l’ouvrage de Jean-Daniel Destemberg, Les Chemins de l’Histoire. L’Alsace, Verdun, La somme (Moulins, Desmars, 1999, 327 p.).

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 23 : Durée de la guerre « bien vite réglée et que ce ne serait qu’une affaire de quelques semaines »

24 : Demande à sa sœur de conserver les journaux, « documents intéressants et que je reverrai avec plaisir »

48 : « À côté des amis qui assistaient à notre départ, on voyait des mamans et des sœurs qui pleuraient (elles ne sont pas plus raisonnables à Chambéry qu’ailleurs) ».

59 : Gants de pied supérieurs à la bande molletière pour les chasseurs

83 : Sur l’action de tireurs d’élite : « J’ai organisé depuis mes tranchées plusieurs stands et les bons tireurs les tirent au passage »

96 : Garde un fusil boche

107 : Demande à remplacer son fanion de compagnie, envoie le plan (description p. 108)

113 : Description du chasseur, « uniforme d’homme des bois » : « Béret bleu, peau de mouton, pantalon bleu de mécanicien en culotte de velours, gants de pieds, passe-montagne, cache-nez ; etc., et beaucoup de boue par-dessus tout ça »

114 : Sur l’enrichissement à la guerre : « Je vous envoie un mandat-poste de 300 francs. Je n’avais jamais trouvé autant d’argent dans ma poche en fin de mois. La guerre enrichit, le fait est concluant »

115 : « L’arrivée d’un nouveau galon est une chose dont on se réjouit en temps de paix ; à l’heure actuelle, malheureusement, elle est la conséquence de la disparition d’un camarade »

132 : Stylo Gold Starry

145 : Non-restitution des corps

Yann Prouillet, janvier 2026

Retour, Maurice (1889-1915)

Baron, Louis. Maurice Retour (1889-1915). Un modèle d’apostolat. Un entraîneur d’hommes. Paris, Mariage et famille, non daté (Ca 1937), 22 p.

Résumé de l’ouvrage :

Maurice Retour, né en 1889 à La Ferté-Macé dans l’Orne, est marié, père de famille et chef d’entreprise d’un tissage de 350 ouvriers. Il entre dans la guerre comme sous-lieutenant pour devenir capitaine en mars 1915. Le 27 janvier, il meurt dans un assaut sur la crête de Tahure avec le 205e RI Passionné d’apostolat, Louis Baron lui consacre une biographie mettant en avant son sacrifice consenti pour la France.

Eléments biographiques sur l’auteur :

Maurice Frédéric Michel Retour naît le 11 janvier 1889 à La Ferté-Macé dans l’Orne, où il demeure, de Léon Frédéric et de Berthe Marie Thédeville. Il se marie à Paris (7e) le 15 avril 1912 avec Yvonne Aline Angèle Huet, avec laquelle il a deux enfants, Michel et Emmanuelle, qui naîtra après sa mort. Il dirige un tissage comprenant 350 ouvriers. Engagé volontaire pour trois ans le 9 octobre 1908, au 104e RI, où il est nommé caporal (le 9 février 1909), il est élève officier la même année et passe sous-lieutenant de réserve au 5e (1910). Il entre dans la guerre à ce grade, passe lieutenant dès septembre puis capitaine à titre temporaire en mars 1915. Le 19 juin, il est blessé à la main (arrachement de l’index et plaie au genou) par éclat d’obus au Labyrinthe, en Artois. Deux fois cité, il obtient la Légion d’honneur le 4 juillet 1915. Le 27 septembre, il meurt dans un assaut sur la crête de Tahure avec le 205e RI Patron social, il dirige un tissage après la mort de son père. Il dit « Savoir que plus de 350 personnes attendent de vous le pain de chaque jour, être certain qu’avec du travail, de l’intelligence et de la patience on arrivera à les faire gagner d’avantage, que voulez-vous de plus pour vous donner la fièvre de chercher toutes les améliorations pratiques … ! » (p. 10). Particulièrement religieux, il est passionné d’apostolat et son biographe le considère comme un apôtre laïc. Il s’enrôle dans la Confrérie de Saint Vincent de Paul et est nommé par son évêque délégué cantonal de l’œuvre des écoles libres du canton de La Ferté.

Commentaires sur l’ouvrage :

Ce livret est le résumé d’une biographie plus conséquence, publiée chez le même éditeur, intitulée L’un d’eux, Maurice Retour, d’abord chez Pierre Téqui, dans la collection « Aux cadets de la jeune France » en 1927, puis aux éditions Mariage et Famille dix ans plus tard. Louis Baron met ainsi en avant son apostolat religieux, véritable apôtre laïc, qui consent, heureux, à son sacrifice ultime pour la France en 1915.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Maurice Retour part au front avec un « Manuel d’Instruction Religieuse » ; Louis Baron dit de lui : « Son âme n’attend plus que le suprême holocauste » (p. 15) ou « La mort peut venir ! Il est prêt. « Être tué à la guerre, c’est une belle mort » (p. 19). Manifestement patron social, il démontre les mêmes sentiments auprès de ses hommes en guerre. Pendant la retraite de La Marne, il porte le sac d’un homme « déprimé » qui a du mal à marcher « puis l’entraîne lui-même « bras-dessus bras-dessous » et parvient ainsi à lui faire achever la route ». Plus loin : « N’ayant pu obtenir la grâce d’un soldat condamné à mort, il obtient du moins la permission de passer la dernière nuit auprès de lui. Il l’exhorte à mourir courageusement, en chrétien, et l’assure qu’il va lui-même écrire à sa famille pour défendre sa mémoire ». Enfin, il fait dire des messes aux morts de son régiment (p. 18). A l’assaut devant Tahure, il dit à ses hommes : « Si je marche à l’assaut à votre tête, suivez-moi. Si je tombe, dépassez-moi, et toujours en avant ! » (p. 21).

Yann Prouillet, septembre 2025

Tatin, Louis (1863-1916)

TATIN, Louis, Edmond, Adhémar (1863-1916)

1. Le témoin.

TATIN, Louis Edmond, Adhémar, est né le 25 novembre 1863 à Saint Michel-l’Écluse-et-Léparon en Dordogne, canton de Saint-Aulaye. Dès 1884, il s’engage volontairement dans l’armée pour une durée de cinq ans au 57ème régiment d’infanterie en garnison à Bordeaux. La carrière militaire semble lui convenir puisqu’ il entre le 17 avril 1888 à l’École militaire d’infanterie, devient élève sous-officier, puis sous-lieutenant en sortant 32e sur 450 élèves et est affecté le 18 mars 1889 au 63ème RI. en garnison à Limoges-Bénédictins. Là, il gravit les différents grades, lieutenant (15 octobre 1889) lieutenant porte-drapeau (28 août 1894). Sa carrière se poursuit très brièvement à Caen au 36ème R.I. en qualité de capitaine, il y arrive le 3 novembre 1900 et dès le 26 novembre 1900 il est de retour à Limoges au 78ème RI. Cette carrière militaire est couronnée assez rapidement par la Légion d’honneur, le capitaine Louis Tatin est fait chevalier le 30 décembre 1900, à 37 ans. En août 1914, Louis Tatin est capitaine-adjoint, il apparaît au troisième rang dans l’ordre hiérarchique après le colonel Arlabosse, le lieutenant-colonel de Montluisant dans l’encadrement du 78e régiment d’infanterie. Au cours de la guerre, il gagne ses galons de commandant. Chef de bataillon à titre temporaire, un décret du 28 décembre 1914 le nomme à titre définitif à compter du 25 décembre 1914. Le capitaine puis chef de bataillon Tatin, occupant la troisième place dans le commandement du régiment du 2 août 1914 au début avril 1916, prend le 7 avril 1916 le commandement du 2ème bataillon. Devenant ainsi le bataillon Tatin très durement éprouvé deux jours plus tard. Le chef de bataillon Tatin est tué le 9 avril 1916, à la Côte du Poivre. Il repose à Verdun, dans la nécropole nationale du Faubourg Pavé, dans le carré des officiers.

2. Le témoignage.

Le cahier du Chef de Bataillon Tatin a été conservé dans la bibliothèque du presbytère de Guéret (Creuse) sans que l’on ait pu déterminer de quelle façon il y était parvenu après la guerre de 1914-1918. Sa veuve, décédée en 1947, sans enfant, avait peut-être confié le cahier à un prêtre de Limoges, nommé à Guéret. Le cahier a été conservé à partir de 1971 par un adolescent devenu professeur d’histoire et de géographie. « Notes et souvenirs, 1914, 1915, 1916 », tel est le titre que l’auteur a donné à son récit présenté dans un cahier de moleskine noir, de format 17 cm x 22 cm. Sur les 136 pages que contient le cahier, seules 119 sont noircies d’une écriture très régulière qui dénote une aisance du scripteur. La mise en page du texte est très simple sur l’ensemble du cahier : les dates sont indiquées dans la marge, à chaque date ou ensemble de dates correspond un développement. Le 2 août 1914 et le 2 avril 1916 définissent les bornes du témoignage du soldat. Ce cahier n’a fait l’objet d’aucun repentir, d’aucune rature et surtout n’a pas été remanié par son auteur ; c’est un témoignage brut qui nous est ainsi proposé. Ce document est à classer dans l’ensemble des carnets et mémoires des soldats qui se sont exprimés sur la guerre telle qu’ils l’ont vécue.

3. Principaux thèmes du contenu du témoignage.

Le soldat a certainement voulu conserver le souvenir de cette guerre en fixant par écrit les différents mouvements de son régiment. Il y a bien sûr une grande concordance entre le récit de Louis Tatin et les indications contenues dans le Journal de Marche et d’Opérations du 78ème RI.

Le thème le plus intéressant réside dans la réflexion personnelle de l’officier sur la conduite de la guerre. Le capitaine, puis commandant Tatin passe rapidement de l’optimisme aux doutes. Si dans un premier temps il pense que la guerre va se dérouler comme l’Etat-major l’a prévu et que la victoire sera vite acquise, Tatin doit se rendre à l’évidence. Il comprend la dureté des engagements, le mauvais entraînement des hommes, le manque de méthode, le manque de matériel, les mauvaises décisions de l’État-major. Et, il expose ouvertement ces critiques dans son cahier.

L’autre intérêt de ce cahier est l’approche de la sensibilité de cet officier, issu de la petite bourgeoisie catholique, rurale du Sud-Ouest de la France, qui découvre la France de l’Est et du Nord et exprime beaucoup d’empathie vis-à-vis de ses concitoyens civils, victimes des bombardements, et des exactions des deux belligérants.

Son regard porté sur les hommes est émouvant car dépourvu de jugement, sauf sur des aspects qui heurtent la morale de son milieu, l’alcoolisme et la prostitution.

Malgré les critiques exprimées à l’égard des officiers supérieurs qui conduisent la guerre au niveau de la division ou au plus haut niveau de l’État-major, rien n’affecte sa loyauté et son patriotisme vis-à-vis de sa hiérarchie et de son engagement de soldat faisant son devoir jusqu’au bout.

Paul Busuttil, 03 septembre 2025

Le Roux, Hugues (1860-1925) – Le Roux, Robert (1887-1914)

Hugues Le Roux, Au champ d’honneur et Te souviens-tu…, Paris, Plon, 1916 et 1920, 297 et 289 pages

Résumé de l’ouvrage :

Hugues Le Roux, journaliste parisien ayant ses entrées dans les ministères, évoque l’entrée en guerre de son fils, Robert, sous-lieutenant au 356ème R.I. de Toul, dès le 1er août 1914, la mobilisation décidée. Par de courtes descriptions et l’appui de quelques lettres échangées entre son fils et sa fiancée, Hélène, il suit son parcourt et les premiers combats que le fils connaît dans la bataille des frontières et du Grand Couronné qui défend la ville de Nancy. Le 26 septembre, il reçoit un avis de blessure qui semble peu grave mais qui contient la mention d’une paralysie des jambes. Le père obtient l’autorisation de rejoindre son fils à l’hôpital Gama de Toul où, très gravement blessé, il est sur son lit de souffrance. Dès lors, l’ayant rejoint, il recueille les circonstances de sa blessure héroïque puis assiste à son agonie et à sa mort, qui survient le 18 octobre à 3 heures du matin. Il l’enterre alors dans un cimetière de la ville. Son second ouvrage, placé à la suite dans l’édition présentement étudié, est un hommage, Robert Le Roux étant le fil dans ses voyages divers, sur le front comme autour de la terre, entre novembre 1914 et juin 1919.

Eléments biographiques :

Robert Charles Henri Le Roux, est un journaliste parisien connu sous le pseudonyme d’Hugues Le Roux. Il est né le 23 novembre 1860 au Havre (Seine-Maritime), de Charles Clovis et de Henriette Gourgaud. Il collabore avec plusieurs grand journaux parisiens (Le Matin, Le Journal, Le Figaro ou Le Temps mais aussi la Revue politique et littéraire) et est également auteur de près d’une quarantaine d’ouvrages entre 1885 et 1920. Dans son dernier livre, Te souviens-tu…, il raconte d’ailleurs comment il trouve l’un de ceux-ci, Ô mon passé…, sur une étagère dans un local de la gare à Haparanda, en Suède. Grand voyageur, il dit, page 91 de Tu te souviens… « …le Celte que je suis ne se sent tout à fait chez lui qu’en mer ». Il a deux fils, Guy et Robert, et une fille, Marie-Rose, qui a 18 ans en 1914. Ceux-ci semblent avoir été miraculés lors d’une attaque de croup lorsqu’ils étaient jeunes. Avant la guerre, il a la douleur de perdre son épouse, puis son premier fils. Un paragraphe nous renseigne aussi sur le « poids » de la guerre sur toute la famille : « Dans le Midi, mon beau-frère, le professeur à la Faculté de chirurgie, est placé d’office à la tête d’un hôpital de la Croix-Rouge. Mon second beau-frère, le père de Charles, reprend son uniforme de médecin-major. Mes deux sœurs ont revêtu l’une et l’autre la robe de l’infirmière. Ma chère fille, Marie-Rose, ma nièce Alice, entrent comme assistantes dans des hôpitaux normands que leur tante administre en qualité de Présidente de l’Union des Femmes de France. Moi je suis accrédité auprès du Ministre de la Guerre. J’ai charge de recueillir à son cabinet et puis de commenter, ces nouvelles que, chaque jour, le Grand Quartier Général, assisté du Gouvernement, met au point vers minuit. À l’heure tardive où je viens chercher cette manne qui, demain, nourrira les cœurs d’espoir ou d’inquiétude, la porte du ministère est gardée comme un accès de forteresse » (pages 25 et 26). Il fait après-guerre une carrière politique, conseiller général puis sénateur (1920). Il meurt à son domicile, 58 rue de Vaugirard à Paris, le 14 novembre 1925. Au Champ d’honneur évoque la vie et la mort du dernier fils qui lui reste, Robert Charles Henri, né le 15 août 1887 à Sèvres, en Seine-et-Oise. Licencié es-sciences, il a fait des études d’ingénieur-chimiste dans une école du Luxembourg. Il parle plusieurs langues, ayant voyagé en Allemagne, où il passe une année, et en Angleterre. Peu avant la déclaration de guerre, il se fiance avec Hélène Aigner, jeune artiste-peintre, née en 1891, membre du Salon des artistes français depuis 1912, puis rejoint son corps à la mobilisation. Il dirige une section de la 19ème compagnie du 356ème R.I. de Toul, partie de la 145ème Brigade de la 73ème division du XXème Corps. L’ouvrage ne mentionne aucun toponyme précis mais le JMO précise les conditions des combats de Lironville, dans lesquels il est gravement blessé et un temps laissé paralysé sur le terrain avant d’être enfin relevé et envoyé à l’hôpital de Toul. Il meurt finalement le 18 octobre 1914.

Commentaire sur l’ouvrage :

L’ouvrage, composite, d’Hugues Le Roux, débute par une série de tableaux dont le premier se situe le 1er août 1914 à Paris. Le père indique la mobilisation de Robert, comme sous-lieutenant, en partance pour l’Est (Toul), puis son départ, dès le 2. Il s’adresse alors à lui, narre ses activités liées à l’écriture des communiqués pour son journal, avant de recevoir l’annonce des premiers morts de son entourage, qu’il cache à son fils, déjà au combat. A partir du 21 septembre (page 49) ; il publie des « fragments » de lettres échangés entre les deux promis, entre le 2 août et le 20 septembre 1914 (page 79). C’est dans cette partie de l’ouvrage que se trouvent des éléments utiles à l’étude du témoignage de Charles Le Roux. Sur sa mobilisation, et avant même son premier engagement, il fait ré-aiguiser son sabre mais dit « mes bonshommes sont ma meilleure arme » (page 57). Mobilisé dans un régiment de réserve, il dit : « Ne croyez pas qu’on nous juge inutilisables. Nous sommes prêts. On nous garde pour nous porter au point où nous serons le plus utiles quand aura lieu ce choc dans lequel nous vaincrons… » (page 58). Il tient au comportement irréprochable de ses hommes, réprime le pillage ou le simple vol, et dit : « Je suis très sévère sur ce point-là. Je veux qu’ils se comportent poliment » (page 62), (il y revient page 74, au grand étonnement même de propriétaires lorrains de fruits). Volontaire et patriote, il puise sa force dans l’amour de la Patrie et de sa fiancée ; le 30 août, il déclare : « Je me donnerai corps et âme pour mon pays et pour vous ; vous ne faites qu’un dans mon cœur. Mais lorsque j’aurai fait tout ce que je dois, je tâcherai de revenir » (page 67). Il avance même le 17 septembre, à l’endroit de l’ennemi : « Mais pour les rosser il va falloir les rattraper chez eux » (77). Ce avant qu’Hugues Le Roux reçoive lui-même la lettre terrible dans laquelle son fils annonce sa blessure. Il dit « Mon cher papa, j’ai : 1° le bras traversé, et ce n’est rien, 2° la poitrine traversée de droite à gauche, avec plaie à la moelle : c’est plus ennuyeux, car cela paralyse mes jambes… » (page 81). Dès lors, Hugues Le Roux, grâce à ses contacts avec les ministères, parvient à obtenir rapidement du Gouverneur de Paris, Joseph Galliéni en personne, l’autorisation de se rendre à Toul au chevet de son fils. Il le trouve gravement blessé mais ayant pleine conscience. Il recueille alors les circonstances dans lesquelles il a été blessé (sans toutefois en donner les précisions toponymiques). Hélène et sa mère le rejoignent pour voir une dernière fois le mourant, que le père assiste jusqu’à son dernier souffle, le 18 octobre, à 3 heures du matin. Ayant acheté un cercueil, il inhume son fils dans le cimetière de la ville puis rentre à Paris, dès le 20 octobre, devant une ultime réflexion sur la belle terre de France qui défile devant lui sur le chemin de son retour. Ayant perdu le dernier de ses fils, et donc sans descendance, l’ouvrage s’achève sur un éditorial et un projet de Loi, en juillet 1916, visant à faire perdurer le nom des morts dont la lignée s’éteint avec le dernier fils. Robert Le Roux fera, sur son lit de mort, ce constat désabusé : « Ma guerre, çà été une demi-heure et trois cents mètres » (page 158). Au final, l’ouvrage apparaît globalement double, ayant l’apparence d’un témoignage, composite car contenant des lettres échangées ou reçues, s’étalant du 1er août au 20 octobre 1914, mais qui en fait forme une biographie militaire sommaire et un recueil daté de réflexions, souvent poignantes, d’un père orphelin de ses fils. L’ouvrage rappelle, dans la démarche mémorielle, celui de Roger Allier, enquêtant sur la mort de son fils dans les Vosges, à Saint-Dié, à l’été 1914. Au Champ d’honneur, publié en 1916, est en fait le premier volet d’un diptyque à croiser avec le livre Te souviens-tu…, publié aux mêmes éditions quatre ans plus tard, deux ans plus tôt (1920). Ce second volume, prolongeant l’hommage à son fils, est quant à lui un livre de réflexion psychologique faisant état de ses voyages, multiples, autour du monde, entre novembre 1914 et la signature du traité de Versailles en juin 1919. Leur relation, localisée et datée, est prétexte à se souvenir de son fils et à penser qu’il l’accompagne dans chacune de ses stations. Il est en effet mandé, tout au long de la guerre, de parcourir les pays soit pour exercer une mission péri-diplomatique, soit pour faire acte de propagandisme, soit pour recueillir des fonds ; notamment pour la Croix Rouge, aux Etats-Unis. Il annonce avoir recueilli 10 millions de dollars dans cette action. Il dit, au Japon, en septembre 1915 : « On m’envoie ici, mon Enfant, pour que je m’efforce à lire dans l’âme indéchiffrable de nos Alliés, à deviner jusqu’où il leur plaira de collaborer avec nous » (page 100). C’est parfois l’occasion d’en décrire, par des tableaux simples, ambiance et caractéristiques, parfois anthropologiques. Il revient sur la mort de son fils et sur ce qui survient dans les 5 années qui suivent. Par exemple il dit recevoir, en mars 1916, un diplôme de chancellerie attestant de la blessure à mort de son fils dans les combats de Lironville (page 142) puis un autre, en 1918 ; en hommage de la Nation, dont il fait une poignante et sobre description (pages 237 à 242). Après son tour du monde, il effectue un court pèlerinage sur les terres lorraines, en 1916, parcourant les « Pays-de-Sans-Femmes » (page 150). Il visite un fort, monte en avion avec « Pivolo », surnom de l’as Georges Pelletier-Doisy (page 215), espérant avoir tué à la mitrailleuse des boches pris pour cible depuis le ciel. Aussi, la fin de son récit itinérant bascule parfois dans le bourrage de crâne et l’invraisemblance des témoignages par procuration. Mais de belles lignes psychologiques d’un père qui ne se remet pas de la mort de son fils peuvent être toutefois relevées.

Renseignements tirés de l’ouvrage Au Champ d’honneur :

Page 15 : Vue de la mobilisation à Paris

45 : « À cette heure, toutes lumières éteintes ou voilées, la lune triomphante fait de Paris un grand mausolée »

65 : Description de la chambre d’une enfant lorraine, concluant « … ce qui fait l’âme de Jeanne d’Arc… »

68 : Comment il fait matriculer ses effets et complète (p. 75) « …le propre de la guerre est de modifier les uniformes »

77 : Wigwam = tipi

: Pain grillé à la pointe de la baïonnette

103 : Sur les blessés graves : « Ils savent encore qu’ils vivent, parce qu’ils souffrent »

153 : Vue poignante de l’intérieur d’un ambulance

204 : L’autorité militaire de Toul autorise l’ouverture de magasins pendant quelques heures

205 : Fait un oreiller mortuaire en cousant deux mouchoirs bourrés de coton

212 : Cité à l’ordre de l’armée

254 : Colonel Dehay, commandant le 356ème R.I., décousant les rubans de ses croix pour les donner à Hugues Le Roux

272 : « On voit sur le pommeau [de son épée] de petites éraflures en cercle. C’est la marque des dents de sa fiancée. À Paris, au moment du départ, il lui a demandé de mordre dans cet acier. Elle y a laissé une trace que ses lèvres à lui ont effleurée bien des fois »

Renseignements tirés de l’ouvrage Te souviens-tu :

Parcours suivi dans l’ouvrage :

1915 : Dans l’Atlantique – New-York, mars – Harvard, avril – Potomac, mai – Washington, Far West, San Francisco, Océan Pacifique, août – Polynésie, septembre – Yokohama, septembre – Tokyo, octobre – Miyajima, Pékin, novembre – De Pékin à Petrograd, décembre 1915 – janvier 1916.

1916 : Haparanda, février – Paris, mars – Lorraine, Verdun, Montreuil-sur-Mer, avril – Paris, juin

1917 : Somme (à la N69), été – Camp de Mailly, octobre

1918 : A bord de La Lorraine, avril – Washington, West Virginia, mai – Paris, juin à novembre

1919 : Saint-Germain-en-Laye, 23 juin

Page 46 : Evoque en mars 1915 le torpillage du Lusitania (qui aura lieu le 7 mai suivant)

59 : « Et les morts sont bien morts quand nul ne parle d’eux » (Victor Hugo)

105 : Fait dire une messe à Tokyo le 18 octobre 1915

108 : « Si aujourd’hui, je suis venu dans ce temple rendre visite à ta mémoire, c’est que je souffre trop de ne plus te rencontrer nulle part »

128 : Soldat russe crachant par terre sur le passage de l’Impératrice en janvier 1916

132 : Perd des cadeaux dans le naufrage du paquebot Ville-de-la-Ciotat (le 24 décembre 1915)

138 : Il se questionne sur sa foi

142 : Mur-mausolée pour son fils dans son appartement parisien

218 : Nommé « Oncle de la 69 », N69 à l’été 1917

246 : Récolte d’argent jeté dans un drap aux Etats-Unis

277 : Comment il apprend l’Armistice à Paris

284 : Coup de canon Place du Carrousel à Paris pour la signature du 23 juin 1919

Yann Prouillet, 24 août 2025

Genevoix, Maurice (1890-1980)

Maurice Genevoix, Trente mille jours. France Loisirs, 1980, 251 p.

Résumé de l’ouvrage :

À quelques mois de sa mort, Maurice Genevoix, revient sur son enfance, sur sa vie, militaire, comme littéraire, avec les succès qu’il a connus, du Prix Goncourt (1925) à l’Académie française (1946). Il appuie son récit sur quelques épisodes marquants (sa recherche de maison, son enfance, ses études, ses voyages, sa pratique d’écriture, alternant livres de guerre et romans, ses prix littéraires, etc.), mâtinés de souvenirs militaires, de son service au 144e RI (1911) à son entrée en guerre avec le 106e RI le 22 août 1914. Il revient aussi sur son « coup de veine » puis sa grave blessure, atteint de trois balles et quelques courts tableaux qui ont marqué sa mémoire.

Eléments biographiques :

Né le 29 novembre 1890 à Decize (Nièvre), il meurt d’une crise cardiaque le 8 septembre 1980, alors qu’il est en vacances dans sa maison d’Alsudia-Cansades, près de Xàbia (province d’Alicante), en Espagne. Nous ne reprendrons pas dans cette notice l’immense carrière et la biographie de celui qui fut l’un des plus illustres témoins de la Grande Guerre, les éléments le concernant étant facilement acquérables sur Internet.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Dans Trente mille jours, quelques épisodes disséminés évoquent son « expérience » militaire. Page 95, il évoque le statut particulier qu’il choisit pour son service militaire. Il dit : « En 1911, un statut particulier précisait les obligations des jeunes Français admis aux « Grandes écoles ». Comme tous les citoyens, ils devaient à leur pays deux années de service militaire. Mais ils pouvaient, à leur convenance, opter entre deux solutions : ou bien s’acquitter d’abord d’une première année « dans la troupe », la seconde seulement après leur temps d’école et, cette fois, comme officiers. Ou bien entrer d’emblée rue Descartes [Polytechnique] ou rue d’Ulm [École normale supérieure], et accomplir ensuite et d’une traite les deux années de service. C’est la première solution qui nous était judicieusement conseillée, et c’est elle que j’ai choisie ». Il fait son temps à Bordeaux, au 144e RI, et se souvient d’une rixe qui aboutit à une citation « pour avoir courageusement participé à l’arrestation d’un malfaiteur dangereux » (p. 102). Il revoit l’affichage de l’ordre de mobilisation générale et de son ordre de rejoindre le 106e d’infanterie. Il dit : « Un engagement déjà sévère, le 22 août, aux abords de Cons-la-Granville ; fit appeler le premier renfort, dont j’étais » (p. 113). Suit son baptême du feu, la bataille de La Marne, ses engagements aux lisières de Rembercourt-aux-Pots puis de sa campagne jusqu’aux Eparges et sa rencontre avec Porchon (fin p. 124). Il y revient quelques pages plus loin, se souvenant des hommes qu’il a perdus, évoquant d’autres camarades comme Alain-Fournier (p. 133 et 139) ou Louis Pergaud (p. 134) dont il apprend leur mort à quelques pas de sa propre position. Il évoque un peu plus loin de la même façon les camarades de la promo Lakanal 1912 dont il fait le macabre relevé des 19 tués au fil des années de guerre (p. 167). Il se souvient aussi de l’attaque allemande sur la Tranchée de Calonne et les circonstances de sa triple blessure, précisant bien entendu qu’il a déjà écrit tout cela dans Ceux de 14, mais il complète : « J’y reviens après soixante ans, incité ou plutôt obligé par des raisons qui touchent directement à l’inspiration même et, j’espère, à la justification du livre que j’écris aujourd’hui » (p. 137). Page suivante, il évoque son « coup de veine », cet obus qui explose derrière lui sur un parados aux Eparges, et qui ne lui occasionne que quelques légères brûlures (p. 138 et 139). Enfin, il invoque la mort qu’il a pu donner. Il dit : « Il était entendu qu’à la guerre on tirait sur des inconnus que l’on ne voyait pas ; ou seulement sur de vagues silhouettes, aperçues dans un éloignement qui les dépersonnalisait ». Mais il précise juste après : « Deux fois au moins, dans la nuit de la Vaux-Marie, et le matin du 18 février, lors de la première contre-attaque allemande au Eparges, j’ai tiré sur des hommes que je voyais assez pour me rappeler aujourd’hui leur visage » (p. 236). Il contrebalance cet aveu par cet épisode qui illustre le live and let live. Il dit : « … j’ai vu la peur et l’angoisse de mourir dans les yeux du sergent allemand qu’avec trois de ses hommes nous venions de faire prisonniers. Avant de les lancer à l’assaut contre nous, leurs chefs les avaient persuadés que nous fusillions les captifs » mais qu’il épargne et rassurer, conversant avec eux dans leur langue, provoquant leur apaisement et l’aveu : « Je ne suis pas prussien, je suis souabe » (p. 237).

Au final, Trente mille jours n’est pas à proprement parler un livre de souvenirs de guerre mais un complétif de l’œuvre de guerre de Maurice Genevoix dont les pages ne forment qu’une incomplète et quelque peu redondante parfois (à plusieurs reprises il réécrit deux fois les mêmes lignes (cas d’Alain-Fournier, du blessé agonisant ou du « coup de veine ») synthèse.

Yann Prouillet, 8 juillet 2025

Watkins, Owen Spencer (1873-1957)

Avec les français en France et en Flandre, Owen Spencer Watkins, Berger-Levrault, collection La guerre – les Récits des Témoins, 1915, 114 p.

Résumé de l’ouvrage :

Owen Spencer Watkins, révérend et aumônier du corps expéditionnaire britannique est versé, à Dublin, le 16 août 1914, à la 14e ambulance de 14e brigade de la 5e division. Il débarque en France, au Havre, et le 22 août est embarqué en train pour la région de Valenciennes. Par 9 lettres-tableaux qui se succèdent depuis cette date jusqu’au 31 décembre 1914, l’auteur nous fait vivre successivement la retraite de Mons et la bataille du Cateau (jusqu’au 6 septembre), la bataille de La Marne, celle de l’Aisne, la poursuite vers le nord, la résistance sur la ligne Béthune – Arras – La Bassée, la route de Calais barrée, la bataille d’Ypres – Armentières et la fixation du front préliminaire au premier hiver de guerre. Un appendice, en forme de post-scriptum, révèle, avant l’impression de l’ouvrage (déposé en octobre 1915), le destin de quelques hommes cités, le plus souvent tués dans l’exercice de leur mission.

Eléments biographiques :

L’ouvrage s’ouvre sur une notice biographique des éditeurs qui indique que le révérend Owen Spencer Watkins est né le 28 février 1873 à Southsea, un quartier du sud de Portsmouth (Angleterre). Son père, Owen Watkins, est lui-même révérend, pionnier du champ missionnaire de l’Afrique centrale. Il fait ses études à l’école de Kingswood et au Richmond college. En 1896, à l’âge de 23 ans, il est aumônier wesleyen auprès de la garnison militaire de Londres. Il sert également ailleurs qu’en Angleterre, dans le corps d’occupation en Crète (1897-1899), fait partie de l’expédition du Nil et prend part à la bataille d’Omdurman, qui se déroule le 2 septembre 1898 au Soudan, pendant la guerre des mahdistes. Il fut un des quatre aumôniers qui célébrèrent le service commémoratif du général Gordon, mort le 26 janvier 1885 à Khartoum. En 1899-1900, il se rend dans le sud africain et prend part aux batailles de Lombard’s Kop, de Nicholson’s Neck, au siège de Ladysmith, de Majuba, etc. Ces quatre années de campagnes lui apportent plusieurs citations à l’ordre du jour de l’Armée, la médaille de la Reine et la médaille de l’Egypte, avec plusieurs agrafes. Il attrape manifestement en Afrique une malaria qui le rattrape sur le front. Il parvient toutefois, par ses relations, à éviter l’hôpital de la Base, disant : « Une ambulance n’est pas faite pour s’encombrer de malades » ! Nommé honorary chaplain de 3ème classe le 19 août 1910, il est délégué à la conférence œcuménique de Toronto et aumônier du corps expéditionnaire britannique en 1914, promu à la second classe, ayant rang de lieutenant-colonel. Bien qu’il n’en parle pas dans sa lettre du chapitre V, de l’Aisne au nord de la France, correspondant à la période du 1er au 17 octobre 1914, il est cité à l’ordre du jour par le maréchal sir John French lui-même le 8 octobre. Grand amateur de golf, il a publié avant la guerre plusieurs ouvrages sur son expérience et sa mission africaines. Il réside à la publication du livre, qu’il dédie à sa femme, à Londres, dans le quartier de West Ealing. O.-S. Watkins sera une figure importante dans le développement de l’aumônerie méthodiste et poursuivra sa carrière d’aumônier général. Il quitte l’armée en 1928 et décède en 1957.

Commentaires sur l’ouvrage :

Cet ouvrage est de définition composite, ayant l’apparence d’un carnet de guerre, dument daté, aux noms restitués et au suivi géographique précis, facile à suivre, mais qui indique une suite de tableaux de guerre formés de 9 lettres écrites du 16 août au 31 décembre 1914. L’auteur rejoint l’ambulance de campagne n°14, formée à Dublin, le 16 août 1914, formation sanitaire du Corps Expéditionnaire Britannique (CEB). Embarqué sur le City of Benares, le navire transporte les éléments sanitaires de la Division (entre autres l’hôpital de la Base et son ambulance), il côtoie quatre aumôniers de l’Eglise anglicane et un catholique. Le 22, l’ambulance embarque dans un train à destination de Valenciennes alors que la bataille de Mons est déjà commencée. Mais les marches épuisantes successives vers le nord se heurtent au gros des troupes allemandes qui foncent vers le sud ; c’est la retraite, les premiers secours de l’ambulance à peine déclenchés. La marche vers le sud, par Cambrai, à partir du 26 août, lui fait côtoyer des hommes de toutes armes, agissant au secours des blessés en retraite de Mons ou du Cateau, ce jusqu’au revirement de La Marne, qu’il vit, le 6 septembre, au sud de la rivière, à Saacy. La retraite changeant de camp, la bataille de l’Aisne s’engage suivie d’une remontée effrénée en direction du nord, jusqu’à la Belgique, engagé dans la terrible bataille d’Ypres où le front va finir par se cristalliser à l’entrée de l’hiver. L’ouvrage permet d’entrer dans l’organisation du C.E.B., des différents régiments qui le composent, issu des villes ou des comtés, et des grandes unités qui prennent le nom de leur commandant. Il permet également de toucher du doigt l’action du témoin, sanitaire, médicale mais aussi sacerdotale, même si la diversité des obédiences religieuses anglaises apparaît clairement en filigrane. Mais paradoxalement il exerce peu son ministère, avouant même que la première messe qu’il peut donner au front survient seulement un dimanche de la fin de septembre (p. 47), un mois environ après son départ d’Angleterre. Il s’en ouvre (p. 74) disant : « Quant à l’œuvre d’aumônier, qu’importe ? (…) Peu d’occasions de réunir les hommes en un office solennel ». Peu d’erreurs sont décelées et les épisodes d’espionnite, réelle ou supposée, sont le reflet de la période d’écriture. Il ne sont pas totalement absents toutefois, avec une concentration de multiples cas rapportés (allemands déguisés, signaux lumineux, nuages de fumée ; ailes de moulins, trahison des habitants) (page 81). Existent aussi de rares exagérations (comme ce soldat blessé d’une balle « pénétrant dans la nuque (..) (et) ressorti[e] par la bouche » qui s’exprime aussi héroïquement que sans séquelle !) (page 69) ou ces tireurs allemands embusqués dans les lignes anglaises (p. 86), ne gêne pas fondamentalement le témoignage globalement crédible et opportun. L’ouvrage est titré « avec les français » mais ceux-ci sont relativement peu présents dans le récit qui n’est pas non plus teinté de francophobie exacerbée. Il n’aligne pas non plus les outrances de la « bochophobie », également courante dans les ouvrages ayant cette date d’écriture (1914) ou de publication (1915). Certes le livre met en avant sa « communauté », il dit : « Il n’y a vraiment pas dans l’armée anglaise d’hommes plus braves et plus remplis d’abnégation que les infirmiers et les brancardiers du corps médical » (p. 42). Pendant la bataille de l’Aisne, Owen Spencer Watkins aligne le chiffre des pertes des quatre premières journées de la bataille de l’Aisne : « 13 officiers et 450 blessés passèrent par l’ambulance n°14 ; les aumôniers enterrèrent 2 officiers et 230 hommes. Combien furent accueilli par d’autres ambulances ou inhumés par d’autres aumôniers, il est impossible de le savoir » (p. 46), y revenant quelques jours plus tard, disant, dans le chapitre Béthune – Arras – La Bassée : « Pendant les trois jours de notre présence au front, il ne passa pas moins de 100 officiers et de 3 000 soldats par la 14ème ambulance de campagne, à destination de l’Angleterre ou des hôpitaux de la Base » (page 74 ». Précis sur les lieux cités, le parcours de l’ambulance d’O.S. Watkins (p. 42) est aisé à suivre. Il contient aussi, par son long périple entre Paris et la Belgique, des éléments anthropologiques à noter. Par exemple, il décrit, dans les environs de Villers-Cotterêts : « En beaucoup d’endroits, les villageois veillèrent toute la nuit ; devant leurs maisonnettes, ils dressèrent des tables couvertes de rafraîchissements qu’ils distribuèrent aux troupes qui passaient d’heure en heure – café, thé, pain et beurre, tablettes de chocolat, fruits, cigarettes, gâteaux ; il est probable que tout ce qui pouvait se manger, se boire et se fumer fut consommé longtemps avant le passage de la queue de la colonne » (page 55). L’ouvrage est également intéressant sur le contraste entre l’armée anglaise, non basée sur la conscription universelle, et qui révèle, après la bataille de la Marne, l’absence de renforts due à une armée régulière exsangue dès les premières semaines de guerre (voir pages 89 et 90). Owen Spencer Watkins rend hommage à cette armée et aux sacrifices des soldats du CEB Il dit : « Point de renforts, pas de réserves, rien qu’une mince ligne khaki tenant opiniâtrement en respect des armées allemandes écrasantes » (p. 90) en plein cœur de la bataille d’Ypres en octobre.

L’ouvrage est enrichi d’une carte, d’un portrait de l’auteur et de 6 intéressantes illustrations montrant officiers et personnels de l’ambulance, malades et blessés dans l’église de Dranoutre ou l’ambulance dans un hameau proche du village.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 14 : Respect du drapeau de la Croix Rouge planté sur un tertre près de la gare d’Honnechy (Belgique). Horreur de l’ambulance

15 : Evoque des tranchées dès le 26 août

: Français en retard ou ayant battu en retraite

19 : Voiture hippomobile filtre pour la potabilité de l’eau

25 : Voitures anglaises portant des inscriptions des maisons de commerce

26 : Inscription sur les maisons pour éviter le pillage, parfois respectées par l’ennemi

27 : Bravoure des éclaireurs à moto, étudiants d’Oxford ou de Cambridge

28 : Vision émouvante d’un enterrement et de la participation de la population au traitement du corps en amont (vap 45)

34 : Assainissement du champ de bataille et enterrement des « braves allemands »

37 : Explication du surnom de Tommy : « À une certaine époque, les soldats anglais reçurent un calepin sur lequel ils devaient inscrire leur nom, le numéro de leur régiment et certains détails les concernant personnellement. Une formule imprimée fut jointe au calepin comme modèle à suivre. Thomas Atkins fut le nom hypothétique choisi par l’autorité militaire. Ce nom s’étendit au calepin, puis au soldat lui-même ».

59 : Sur la couleur de l’uniforme anglais : « Notre khaki est sans doute plus pratique, mais paraissait bien terne et bien sale à côté » de celui des cuirassiers

61 : Sur les apports inestimables des véhicules transformés en ambulances par des particuliers

63 : Saccages allemands, consommation des bouteilles et corvée de nettoyage (fin 64)

66 : Croix de Victoria, décoration instituée en 1856, décernée pour haut fait de guerre, avec rente annuelle de 250 francs

80 : Note sur la ceinture Sam Browne, large ceinture de cuir portée par les officiers anglais et imaginée par le général Sam Browne, qui se fit connaître particulièrement à l’époque de la révolte des Cipayes en 1857

80 : Espionnite multiple : allemand déguisé, signaux lumineux, nuage de fumée ; ailes de moulin, trahison des habitants

83 : Autobus londoniens transportant les troupes

86 : Tireurs embusqués dans les lignages anglaises, débusqué pas des gendarmes

88 : Note sur la chanson, sur la route de Tipperary, composée dans les premiers mois de la guerre par Harry Williams et Jack Judge

: Général von Kluck surnommé « Vieux five o’clock », vap 103 « Têtes carrées »

89 : Plaisanterie : « Il y a probablement une armée de Kitchener, mais pas un des pauvres diables qui sont ici ne vivra assez longtemps pour la voir arriver ! »

90 : Premiers froids dans la bataille d’Ypres

92 : Eloignement de l’ambulance (16 kilomètres aller-retour), trajet

96 : On entend le son du canon depuis Folkestone (première permission, 7 jours, du 23 novembre au 1er décembre)

: Visite du roi et du Prince de Galles, remise de décorations

101 : Être « fricassé », être cuit, avoir « du chien », du courage

106 : Foot au front et note sur la différence entre foot-ball Rugby et foot-ball Association

107 : Docteurs soignant gratuitement les nécessiteux, réfugiés et paysans ruinés par la guerre, état sanitaire des hommes

109 : Vue de Noël 1914 anglais

Yann Prouillet, 12 mai 2025

Pannetier, Stéphane-Amédée (pseudonyme André Gervais) (1891-1962)

Résumé de l’ouvrage :

Tu te souviens. Contes de guerre. André Gervais (de son vrai nom Stéphane-Amédée Pannetier), Durassié et Cie, 1958, 253 p.

Après une préface de Maurice Genevoix qui dit, en 1958 : « Nous sommes, tous autant que nous sommes, des survivants anachroniques. (…) C’est notre survie, en somme, qui a été un accident » (page 7), André Gervais, qui fut du 105e RI, livre 17 contes de guerre qui mettent en scènes personnages truculents et cocasses, poilus de carte postale. On lit ainsi :

– un poilu cuisinier qui confond le sel et le sulfate de soude

– un poilu qui cocufie un adjudant

– une scène biblique à Noël 1915

– une autre glorieuse lors d’une action de Stosstruppen sur La Somme (septembre 1916)

– une patrouille angoissante… dans ses propres lignes !

– une vache qui reçoit en cadeau une jambe de bois

– un « embusqué » mort en héros

– un rat cuisiné en rôti

– une rencontre avec le père Brottier

– Clemenceau élevé au rang de saint

– un capitaine héros de légende

– le souvenir « ferroviaire » d’un général Cambronne

– un chien de front recueilli

– l’aspirant Pierrot tué

– l’adjudant Macheboeuf, artisan de tranchée dégradé pour avoir bu le vin de toute une compagnie

– un coup de main victorieux (septembre 1917) avec un aspirant désobéissant

– un couteau de tranchée chargé de souvenirs

Commentaires sur l’ouvrage :

André Gervais, de son vrai nom Stéphane-Amédée Pannetier, est un touche-à-tout, illusionniste, romancier, journaliste, dessinateur, peintre et sculpteur, spécialiste de la Légion, né le 10 août 1891 à Commentry (Allier) et décédé dans cette même commune le 30 avril 1962. Mobilisé le 9 août 1914, il est lieutenant au 105e RI. Blessé pendant la Grande Guerre, il devient journaliste et, traumatisé par le conflit, milite pour la paix. Mobilisé en 1939 avec le grade de capitaine, il est fait prisonnier en 1940. Fervent pétainiste, apologiste de la Légion française des Combattants, il produit une vingtaine d’ouvrages sur des sujets très divers. La succession des tableaux qu’il publie dans son « Tu te souviens » n’a pour intérêt qu’une chute en bon mot ou un effet comique l’emporte sur la réalité historique. Genevoix, bienveillant, en dit toutefois qu’ils émanent d’un témoin. Pourtant peu de choses sont à tirer de cet ouvrage dont même la date de parution, 1958, étonne par son anachronisme. Bien entendu, la vérification des soldats allégués tués dans les récits (François Gavardin (p. 122), le sous-lieutenant Bravy et Méclier (p. 137), l’aspirant Brugias (p. 178), Malochet (p. 249), Besseix, Pagenet ou Lefermier (p. 251)) ne correspondent à aucune réalité rétablie à la consultation de Mémoire des Hommes. C’est finalement la préface de Maurice Genevoix qui apporte un intérêt à cette publication qui ne saurait atteindre le statut de témoignage.

Renseignements tirés de l’ouvrage :

Page 56 : Mailloche, surnom de la grenade à manche allemande

94 : Animaux consommés au front (rat, hérisson, moineau, couleuvres) et comment ils se cuisinent

103 : Vue du père Brottier

107 : Grenade d’or arborée sur la manche gauche, sous les brisques de front, pour membre du « Peloton de grenadiers d’élite », première appellation des Corps francs

109 : Pêche à la grenade dans la Meuse

123 : Seaux à charbon, appelés valises

126 : Tirer au renard, éviter une corvée ou une tâche

166 : Pastille bleu foncé du 1er bataillon porté aux pointes du col de la capote

207 : Inculcation forcée de l’esprit de corps

221 : Prisonniers allemands soutenant à deux mains leurs culottes aux boutons arrachés

: Frigolins

Yann Prouillet, 16 avril 2025

Guilleux, Olivier (1891 – 1940)

1914 – 1918 La grande guerre d’Olivier Guilleux

1. Le témoin

Olivier Guilleux, né à Vouhé (Deux-Sèvres), est instituteur et sous-lieutenant de réserve au moment de la mobilisation. Il rejoint le 115e RI (Mamers), embarque pour la Bataille des frontières et près le combat de Virton, il marche en retraite jusqu’au 2 septembre, date à laquelle le 115 est transporté au Bourget. Après la Marne, il est blessé près de Noyon et fait prisonnier le 18 septembre. Restant en captivité jusqu’en juillet 1918, il aura fait une tentative d’évasion en mars 1918. Bénéficiant de l’accord sur les officiers prisonniers, il est interné en Suisse, puis il revient en France dès novembre. Reprenant ensuite sa carrière d’instituteur, il est directeur d’école primaire lorsqu’il décède prématurément en 1940.

2. Le témoignage

Les écrits de guerre d’Olivier Guilleux ont été édités en 2003, avec une introduction fouillée d’Éric Kocher-Marboeuf (Université de Poitiers, entretien par mail, mai 2024), chez Geste édition (300 pages). Le corpus est triple, avec d’abord les carnets du sous-lieutenant d’août 1914 jusqu’au 18 septembre ; ce document, rédigé sur le vif et sauvegardé (il avait été confié à un homme qui a réussi à éviter la capture), a été repris avec une rédaction soignée après la guerre, mais sans modification sur le fond. La partie centrale est constituée par la correspondance du prisonnier avec sa famille, pendant la durée de la guerre ; enfin un récit de son évasion rédigé a posteriori forme la troisième partie. Il existe par ailleurs un fonds Olivier Guilleux aux AD des Deux-Sèvres (79).

3. Analyse

A. Carnet de campagne (août – septembre 1914)

Les deux temps forts des carnets sont le combat d’Ethe (Virton) le 22 août et le récit du combat qui voit sa capture dans l’Oise, lors de l’arrêt du repli allemand après la bataille de la Marne. Il écrit le 22 août (p. 45, avec autorisation de citation de Geneviève Gaillard, petite-fille d’O. Guilleux, mai 2024) : « Nous avons reçu le baptême du feu. Et, dans quelles conditions ! Pendant quatorze heures, le 115e, après avoir attaqué, contre-attaqué, s’est cramponné aux mamelons situés au nord-est de Virton et à la lisière de la ville sous un feu d’enfer de l’artillerie et de l’infanterie prussienne. Voilà ce que j’ai vu. (…)» Il décrit l’impuissance sous le feu, car l’ennemi n’est pas visible, mais aussi sa résistance énergique, avec l’épisode d’une panique de deux sections sans officier « débouchant de la vallée sur la route », criant « ils sont là, ils viennent » (p. 48). Un capitaine, un peu en arrière et en surplomb lui crie : « Guilleux, Guilleux, quelle déroute, arrêtez-les !» Notre auteur tire son revolver et se place devant les fuyards : « Le premier qui essaie de se sauver, je lui brûle la cervelle.» Il explique n’avoir jamais éprouvé une pareille émotion, et qu’il aurait tiré si un soldat avait passé outre, car c’était tout le groupe qui partait, et « avec le groupe, ma section. ». L’auteur décrit ensuite une longue retraite qui les amène à Dun-sur-Meuse, et réfléchissant aux opérations, il estime que l’état-major [de la DI ?] a failli, s’engageant trop vite et sans prendre de précautions. Quelques jours plus tard, il évoque l’assassinat des civils d’Ethe (plus de 200 morts) qui a suivi leur passage (p. 58) «(…) les Allemands firent un massacre de la population civile sous prétexte que des francs-tireurs avaient tiré sur des soldats allemands. Mais le commandement veut surtout, par des exemples, frapper de terreur les habitants et les empêcher de réagir. C’est dans leur méthode. » Transféré en train vers Paris le 2 septembre, le 115e RI se dirige sur la Marne par Meaux, mais n’est pas engagé au début de la bataille. L’attitude des hommes envers les trophées allemands est devenue blasée (p. 77, 11 septembre) « Maintenant, ils se soucient peu de se surcharger. Ils passent, s’arrêtent, examinent, manient tous ces objets, puis, neuf fois sur dix les laissent sur place. » Dans l’Oise, à partir du 14, la résistance allemande est plus conséquente, et O. Suilleux rapporte les récits des habitants rencontrés, décrivant la brutalité des envahisseurs (pillage, incendie, viols, assassinats de suspects). Le combat local qui mène à sa capture est raconté de manière très précise, et le caractère haletant du récit est probablement lié au fait qu’il revit ces scènes, au moment où il remet au propre ses notes après-guerre. Touché aux jambes par des éclats lors d’une reconnaissance offensive, il lui faut attendre les Allemands, immobilisé dans une ferme. Il est ensuite soigné à l’hôpital de Noyon, par des infirmières françaises sous la direction de médecins allemands. Dix jours plus tard, il est transporté en Allemagne à Magdebourg, d’abord au Lazaret puis au camp de prisonniers.

B. Correspondance du prisonnier

La correspondance d’Olivier Guilleux doit se lire en tenant compte d’un double filtre : d’abord celui d’une autocensure, d’un contrôle de ses sentiments : il veut rassurer sa famille, montrer que le moral tient ; c’est probablement vrai, car c’est un homme dynamique, qui récupère rapidement de sa blessure et s’investit beaucoup dans les activités sportives du camp, mais l’absence de mention de cafard ne signifie pas qu’il n’en éprouve pas. Par ailleurs, les lettres sont lues par un censeur, et les informations qui peuvent passer sont limitées : temps qu’il fait, activités, compte-rendu des colis reçus ou en attente, etc… Ces deux prismes finissent par produire une ambiance assez lénifiante un peu trompeuse: la tentative d’évasion, par exemple, ne cadre pas avec l’ambiance somme toute supportable évoquée dans les courriers.

Dans ses lettres, O. Guilleux évoque souvent ses activités multiples, il décrit un programme chargé en août 1915 (p. 135) « Je suis arrivé, non sans effort, à me créer une vie active. Je tue le temps à force de travail.» Il ne se plaint pas de ses conditions de captivité –le pourrait-il ? –, et le sort des officiers prisonniers, non astreints au travail, n’est pas celui des hommes du rang ; ainsi par exemple, du printemps à Halle (mars 1916, p. 144) : « Le soleil est de jour en jour de plus en plus chaud. (…). Chaque officier achète son petit pot de fleurs. Ici, on vend surtout des jonquilles. » « Positiver » devient de plus difficile avec le temps, et on lit la lassitude entre les lignes : (p. 166 Hann-Münden, mars 1917) « Je me suis remis au russe avec courage. Je vais pouvoir arriver assez vite à quelques résultats. Je ne néglige pas l’anglais, non plus. Malgré tout, après presque trois ans de captivité, l’esprit manque un peu de fraîcheur et le rendement ne correspond pas toujours au travail. Mais ceci est secondaire. L’essentiel n’est-il pas d’éviter le « gâtisme » sous toutes ses formes. » Le seul moment repéré dans la correspondance où on peut considérer qu’il trompe la censure est celui des vœux anticipés pour l’année 1917 (p. 152) « Mais il est d’autres vœux que j’aurais tant aimé vous formuler sur le front à côté des camarades. D’ici je ne peux y faire qu’une discrète allusion. Mais vous me comprenez. » (…) « C’est cette conviction qui nous rend supportable une aussi longue captivité. »

Correspondance de la famille

Ses parents et ses sœurs lui racontent les travaux des champs, l’évolution du jardin, les progrès académiques des deux sœurs qui sont élèves institutrices. Ici un extrait affectueux montre le soin que l’on a de reconstituer l’ambiance familiale malgré l’éloignement (p. 120) :

« Vouhé, le 16 février 1915 Cher petit frère

Nous venons de dîner, je m’empresse de t’écrire. Je voudrais t’envoyer une bonne longue lettre qui te ferait bien plaisir. Papa, un peu enrhumé, est dans un fauteuil, Champagne sur les genoux ; grand-père se chauffe, maman, près de la lampe, tricote (…) »

Sur des photographies de prisonniers français en 1918, certains uniformes semblent encore en bon état après quelques années de détention : une mention – pour les officiers – apporte ici un éclairage intéressant (août 1915, p. 130) « Nous irons à Parthenay te commander une culotte et une vareuse chez le tailleur du régiment. Aussitôt que ce sera fait nous te l’expédierons avec ta capote. » Dans l’Allemagne affamée de 1917, il est aussi difficile de survivre avec l’ordinaire du camp, et nous avons deux descriptions très utiles de colis, d’abord de la part de sa sœur Claire (août, p. 186) :

« demain, maman te fera un colis de pommes de terre ; dans celui de jeudi, il y avait : pain, beurre, lard, tapioca, végétaline, riz, prunes, sucre. »

Puis, de la part de l’auteur, un récapitulatif de ses demandes (novembre, p. 202) :

« (…) envoyez-moi un colis par semaine composé comme suit : pain, beurre, une boîte de corned-beef, une boîte de conserves faites à la maison, chocolat, riz, café ou thé ou cacao. En plus, une fois par mois envoyez-moi un colis contenant des légumes secs. Envoyez-moi également chaque mois deux colis de pommes de terre (dans le premier, vous mettrez une boîte de végétaline, dans le second, une bouteille d’huile). (…).

C. L’évasion

La narration, rédigée après la guerre, indique que la proximité de la frontière hollandaise (une semaine de marche) [de Ströhen, 250 km., une proximité toute relative], la découverte d’un uniforme allemand dans une cache aménagée dans une cloison par des Anglais depuis transférés, et la perspective d’une vie « s’annonçant rude, triste, misérable » l’ont décidé à sauter le pas. Il se cache dans un cellier à charbon à 50 mètres du camp, puis décrit une errance d’une semaine, rapidement épuisante malgré son entraînement physique, à cause du manque de vivres, de sommeil (il se cache le jour dans des bosquets chétifs) et surtout de la perte d’orientation, car il n’a pas de carte. (p. 254) « J’avais perdu toute direction et m’en remettais au hasard. ». Il est à bout que lorsqu’un garde barrière l’interpelle le 7e jour, et il n’a plus la force de fuir. Ramené au camp, estimant bien s’en tirer en n’étant pas passé à tabac, il est condamné à 4 mois de cachot. Il est tellement épuisé au début qu’il ne s’aperçoit pas des rigueurs de sa détention, mais rapidement l’interdiction des colis se fait ressentir (p. 269) « À ce régime, je ne pourrais tenir longtemps. » Cette mention est instructive, notamment sur le sort des camarades sans colis, ou des Russes, Serbes ou Roumains…. La corruption d’une sentinelle allemande par un camarade améliore son ordinaire mais c’est surtout grâce à la visite du Consul d’Espagne, qui à l’occasion d’un passage au camp, vient écouter ses doléances au cachot, qu’il ne fait « que » deux mois d’isolement. Il bénéficie ensuite de l’accord de transfèrement pour internement en Suisse en franchissant la frontière en juillet 1918. Le 1er novembre, il écrit de Genève qu’il est inscrit à l’université et qu’il a établi un beau programme, mais (p. 287) « Je ne crois pas pouvoir le remplir car mon internement en Suisse ne saurait se prolonger. (…) La grippe sévit en Suisse avec rage. Les cas mortels sont assez nombreux. Le mieux est de ne pas y penser. »

Donc un document intéressant sur le combat de 1914, ainsi que sur le vécu de la détention d’un officier capturé très tôt, mais avec un caractère un peu irénique, comme on l’a vu, à lire avec les clés nécessaires pour appréhender la réalité vécue. C’est une bonne référence aussi sur ce que peut être concrètement un processus d’évasion (voir aussi Charles de Gaulle, Jacques Rivière ou Roland Garros…), thème assez populaire entre les deux guerres, la création de la médaille des évadés datant de 1926.

Vincent Suard, décembre 2024

Hanin, Charles (1895–1964)

Souvenirs d’un officier de zouaves 1915 – 1918

1. Le témoin

Charles Hanin est né en 1895 à Hussein-Dey près d’Alger, dans une famille de la bourgeoisie locale. Classe 1915, il est mobilisé en décembre 1914 et participe avec le 2e Régt. de marche d’Afrique à l’opération des Dardanelles ; il est blessé en juin 1915 à Gallipoli. Aspirant au 3e Zouave en 1916, il combat à Verdun, et y participe à l’attaque de décembre 1916. Passé sous-lieutenant en 1917, il assiste à l’offensive du Chemin des Dames. Son unité va ensuite aider les Anglais en mars 1918, et il est blessé (obus à l’ypérite) en mai. Rentré au corps début septembre 1918, il est ré-hospitalisé après l’armistice à cause des séquelles de son gazage. Revenu à la vie civile, il mènera une carrière d’administrateur des colonies. Il décède en 1964.

2. Le témoignage

Les « Souvenirs d’un officier de zouaves 1915 – 1918 » (270 pages) ont été publiés en 2014 chez Bernard Giovanangeli Éditeur, avec une introduction documentée d’Henri Ortholan. Ce récit a été composé immédiatement après le conflit (déc. 1918), et H. Ortholan souligne « l’intérêt que représente ce témoignage que le temps n’a pu altérer ou déformer.» Dans un court propos d’introduction, Charles Hanin dit avoir repris ses carnets, sans changements sur le fond, mais avec une rédaction entièrement nouvelle.

3. Analyse

Oublier l’Iliade

Sur le navire qui l’emmène aux Dardanelles, l’auteur insiste sur sa connaissance livresque de l’Orient, d’Homère à Pierre Loti, et dans le voyage il retrouve les vieux souvenirs de l’âge classique, « le sens profond de l’Hellade » : il est moqué en cela par un camarade. Il découvre peu à peu la réalité (p. 25) «Tristesse poignante des emprises militaires, tout est poussiéreux, lamentable, pollué. Des zouaves hirsutes, sales, les yeux caves, agrandis déjà par la vie dure et les privations (…). » Il met ainsi, dit-il, un certain temps à comprendre « l’étendue de sa chimère ». La description des campements puis des combats en ligne donne une impression d’étouffement ; la place est comptée, et la description des combats, au milieu des hurlements, des tirs et des explosions (p. 38) est froidement réaliste : « On a l’impression de se trouver dans un asile de fous. » Il est rapidement blessé (21 juin 1915), est transbordé sur le Ceylan, navire hôpital, où seuls les blessés les plus graves ont droit à des couchettes. La nourriture est mauvaise, et C. Hanin évoque les barques grecques qui proposent fruits et sucreries, alors que lui n’a comme argent qu’un des louis d’or de sa ceinture de flanelle (p. 46) « les yeux du Grec dans sa barque luisent de convoitise : Oh, oh ! dit-il, uné Napoléoné ! et il me sourit largement. » Le blessé est transporté à Bizerte et après convalescence est réaffecté dans une unité de zouaves à Batna en août 1915.

Aspirant

La description de sa compagnie en novembre 1915 à Batna est cruelle, avec un encadrement allemand ou alcoolique, et du mépris pour les hommes de sa chambrée, représentant (p. 52) « un tiers d’Alsaciens parlant allemand, un tiers de Martiniquais parlant Po-po et d’un tiers de Juifs parlant hébreux. Nous sommes deux Français. » Pour lui, le choix du stage d’aspirant de Joinville s’impose comme seul moyen de « sortir de cette tourbe.» Il réussit la formation d’aspirant au début de 1916 (il passe assez rapidement sur cette formation) et il est de retour au 3e zouave en mai 1916 à Verdun. Mal accueilli, les officiers lui font bien sentir qu’il n’est qu’un sous-officier ; même hostilité de la part des sous-officiers, puis cela s’arrange un peu (p. 61) : « L’adjudant Fauchère et le sergent Fabry me prennent en amitié ; ils ne sont pas de l’active et n’ont pas reçu l’inoculation du virus sous-officier. » À Verdun comme auparavant aux Dardanelles, il constate que le simple fait de sortir son appareil photographique fait changer d’attitude ses supérieurs immédiats, ils deviennent alors beaucoup plus amènes. Notre auteur décrit le général Niessel à plusieurs reprises, c’est une brute, au visage de « dogue hargneux » qui terrorise les officiers, mais pour lui c’est un grand chef. Il raconte aussi une crise de colère de De Bazelaire (général commandant le 7e CA), lors d’une sédition d’un bataillon de zouaves (ivresse collective et refus de remonter sans repos préalable), pour lui sans gravité (p. 66) « il n’y a pas de quoi fouetter un chat : mais on a malheureusement rendu compte» Le général vient agonir des officiers qui ne sont pas concernés (le bataillon incriminé est en ligne) et c’est un incident pénible, « vos ancêtres rougissent dans leur tombe (…) je serai sans pitié et s’il faut vous faire marcher, je mettrai des mitrailleuses derrière vous ! » La narration de Verdun, rive gauche (mai-juin) et rive droite (juillet), est intéressante, notamment avec l’évocation de Froidterre et de Thiaumont (les 4 cheminées). En ligne et sous le bombardement (p. 100), il a dû, lui jeune aspirant, prendre le commandement de la section, et même à un moment, de la compagnie, pour pallier la couardise d’un lieutenant terré dans son abri. Revenu au repos, on lui retire sa section : outré, il demande justice en rédigeant une lettre de plainte au général, enveloppe fermée qui doit passer par la voie hiérarchique, mais dont il refuse de dévoiler le contenu; ennuyé, le colonel Philippe finit par reconnaître le bien-fondé de sa colère et lui rend sa section.

Thème de l’homosexualité

Il est fait plusieurs fois mention d’homosexualité (cinq reprises, surtout au début en Orient) :

p.18 des marins faisant l’apologie de la pédérastie.

p. 19 un sergent qui chantait au Château d’eau est inverti passif.

p. 28 un zouave débraillé, qui passe en roulant les hanches (…) il a eu la médaille militaire pour des talents qui ne sont pas ceux qu’on demande aux soldats.

p. 31 des propositions homosexuelles d’un légionnaire.

p. 145 le capitaine W qui serait venu « des bords de la pédérastie »

Eu égard au tabou qui entoure ce thème, ces passages interrogent. Ce type de mentions, très rares, égale ici le total de ce que j’ai pu rencontrer au cours de plusieurs années de lecture de récits de guerre. Rédigé dans une reprise des notes fin 1918 – début 1919, s’agit-il de la réalité, ou des clichés « orientalistes » attendus, à propos des mœurs supposés des Joyeux et autres troupes coloniales ? Cette répétition pourrait être le signe d’un intérêt particulier de l’auteur, mais celui-ci mentionne aussi des rencontres qui ne le laissent pas indifférent avec des femmes (p. 56 dans un train, p. 216 une occasion non saisie avec une institutrice « j’ai du paraître idiot. », ou encore p. 268, une fermière séduisante) et on sait aussi qu’il s’est marié après la guerre. Il reste que sa façon de décrire le deuil de ses deux camarades tués, Michel Romain et Ismaël Raymond, est faite d’une manière qu’on ne retrouve pas ailleurs. Ainsi M. Romain tué aux Dardanelles : p. 40 « un autre m’affirme qu’il est tombé à ses côtés ; je l’aimais, j’en éprouve un terrible choc. » et p. 48 « ton pauvre corps n’aura même pas de sépulture et ta chair qui fut belle et forte, tes beaux yeux sombres, si tristement profonds sont roulés, pulvérisés dans cette terre chaotique (…) ». À Verdun, son ami Ismaël Raymond a le pressentiment de sa mort prochaine, scène de prémonition assez fréquente, mais ici elle a lieu avec des modalités qui ne le sont pas du tout. Ils dorment dans un petit abri (p. 114, avant l’attaque sur Bezonvaux) « je sens une main saisir la mienne, la serrer avec une sorte de pudeur contenue ; je serrai à mon tour, alors dans l’ombre, je sentis contre mon visage le visage de Raymond, son souffle frôlait mes cheveux et je sentis brusquement ses lèvres et je vis qu’il avait pleuré ; je me relevais stupéfait ; que signifiait cela ? Je l’interrogeais ; il me répondit doucement : « ne bouge pas, demeure contre moi ; il faut que je te parle ; je t’aime, je n’ai que toi ici ; demain je vais mourir. (…) » C. Hanin lui impose de dormir. La prédiction se réalise et l’auteur vient se recueillir devant le corps, pensant (p. 123) aux « purs sentiments nés dans la communauté de notre vie rude ». Dans un dernier item, il décrit p. 239 les hommes qui se baignent nus, mentionnant des corps en « mouvement, signes de ce que la nature a voulu façonner de force virile et harmonieuse mais hélas, pétri dans la fragilité » et on pense immédiatement au style de Montherlant dans les Olympiques. Donc un caractère original, qui n’entraîne aucune certitude, mais qui traduit une sensibilité rarement rencontrée dans ces termes dans les carnets de guerre : il serait intéressant d’avoir ici l’avis d’une historienne ou d’un historien du genre.

Aisne 1917

Au début de 1917, Charles Hanin promu sous-lieutenant devient officier de renseignement, navigue de l’EM du régiment à celui de la DI, et cela lui permet de pittoresques descriptions d’officiers, en général peu laudatives. L’attaque du 16 avril (Mont Spin), est un échec dramatique au 3e zouave et c’est aussi l’occasion d’évoquer les Russes qui combattent à leurs côtés ; l’auteur est très critique, évoquant leur préoccupation dominante pour l’alcool et la danse : « nous comprenons Moukden et Tannenberg (p. 163) ». Il décrit une armée multi-ethnique, avec des hommes qui ne se comprennent pas entre eux, et dangereux car ils n’identifient pas les zouaves. Il reconnaît toutefois leur courage dans un assaut (toujours au Mont Spin) où eux aussi se font massacrer sans résultat.

Lorraine 1917

À l’été, son unité est dans un secteur très calme de Lorraine, et c’est l’occasion d’une description d’une patrouille offensive (Allemands à 800 mètres) dans les hautes herbes (p. 184) ; c’est une progression de « Sioux », alternant planque et reptation pendant des heures ; arrivés derrière les lignes allemandes, ils interceptent la dernière voiture d’un convoi, et ramènent le conducteur ahuri dans leurs lignes. La réécriture soignée des notes est ici payante, nous sommes dans un authentique western. Les Allemands en ont du reste fait autant en hiver : un étang borde et protège le secteur (Étang de Paroy), et ils ont rampé sur la glace revêtus de draps blancs, capturé quelque territoriaux et leur artillerie a cassé la glace pour protéger leur retour. Il évoque ensuite (p. 194) une inspection de Ph. Pétain, les colonels étant interrogés pour savoir s’ils répondent de leur régiment, s’il leur demande de marcher contre un ennemi qui ne serait allemand ; il comprend à cette occasion pourquoi – les mutineries – on les a maintenus dans ce secteur calme de Lorraine (fin août 1917).

1918

L’évocation de la période de 1918 est plus rapide, le moment charnière a lieu le 26 mai, son ordonnance est tué et lui blessé par l’éclatement d’un obus à ypérite dans leur abri, et c’est l’évacuation (Rennes, convalescence en Algérie). Revenu à son unité fin août 1918, il narre les combats de poursuite jusqu’à l’armistice, avec un style plus concis mais toujours aussi acerbe, voire méprisant (p. 256, retour dans son unité) : « Grapinet nous reçoit avec affabilité (…) il sent le Saint-Maxentais à plein nez : il y a en lui un de ces petits fumets sous-officier qui ne trompe pas. » Cette aigreur peut aussi s’expliquer par le fait que l’auteur reste durement touché par les séquelles de sa blessure : sa vie reste menacée en 1919.

Donc des carnets très intéressants, qui montrent l’endurcissement d’un jeune étudiant d’Algérie pétri d’humanités classiques qui, à travers les combats vécus dans une unité de choc, se transforme en un guerrier efficace et cynique, mais gardant encore une profonde considération pour les hommes du rang et un goût intact pour la rédaction littéraire.

Vincent Suard, septembre 2024

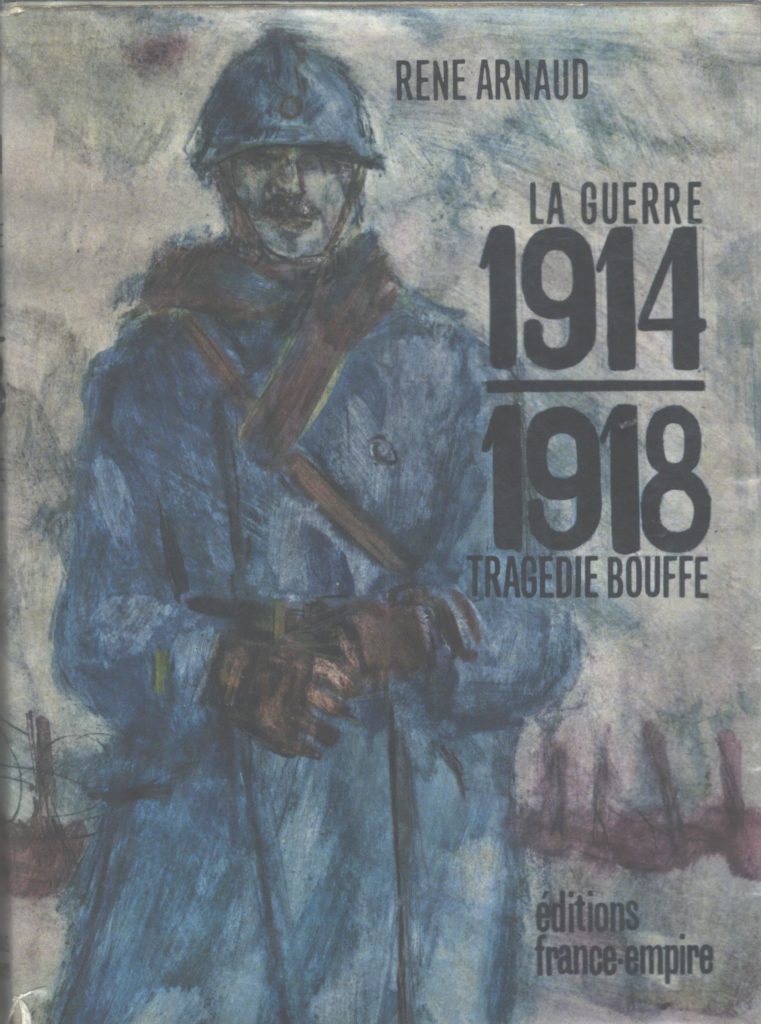

Arnaud, René (1893-1981)

1. Le témoin

René Jacques André Arnaud est né le 2 juillet 1893 à La Rochelle (Charente-Maritime). Il dit être entré au lycée de Rochefort en sixième à l’âge de dix ans. C’est son père qui choisit pour lui la langue anglaise : « Ce jour-là, sans s’en douter, mon père avait orienté toute ma destinée », ce qui précipitera la fin heureuse de sa guerre. Il aura certainement une scolarité brillante puisqu’il est normalien et entre en guerre en septembre 1914 à Vannes, obtenant le grade de sous-lieutenant en trois mois. Dans son témoignage, peu avant le Chemin des Dames, il se classe comme « homme de gauche ». Il meurt à Paris le 15 janvier 1981.

2. Le témoignage et analyse

René Arnaud annonce dès le titre l’angle sous lequel il va délivrer son témoignage. Son récit, écrit au début des années 60, est alors un mélange de souvenirs et de réflexions, souvent opportunes, avec pour fil conducteur la démonstration de l’absurdité de la guerre et de ceux qui la font, des militaires de carrière ou des civils sous l’uniforme, y compris réservistes. Ce biais rend son témoignage réfléchi, en forme de récit chronologique mais surtout concentré sur des grandes phases vécues dans trois régiments ; le 337e, 6e bataillon (Fontenay-le-Comte), (janvier 1915 – juin 1916), le 293e (La Roche-sur-Yon) (juin 1917 – novembre 1917) et quelques mois au 208e RI (Saint-Omer) (décembre 1917 à son changement d’affectation, en juillet 1918).

Avec son ami Guiganton, ils entrent en guerre « pleins d’ardeur et d’enthousiasme. Notre seule crainte avait été que la guerre se finît trop vite, avant même notre arrivée au front : quelle humiliation eût été la nôtre, de rester en dehors de la grande aventure de notre génération ! Et puis la flamme de la guerre attirera toujours les gars qui ont 20 ans » (p. 8). Il reviendra d’ailleurs mi-1916 avec plus de lucidité sur ces premiers sentiments : « Bien qu’une grosse marmite allemande vînt toutes les deux minutes s’écraser à droite dans les bois, j’eus quelque envie pour ces « embusqués » – qu’en même temps je méprisais -, et qui faisaient la guerre avec un minimum de risques, alors que l’enchaînement des causes et des effets avait fait de moi, petit intellectuel chétif d’avant-guerre, un lieutenant d’infanterie, c’est-à-dire pratiquement un homme condamné à mort, sauf grâce exceptionnelle. Et je ricanai en me rappelant qu’en 1914 je n’avais qu’une peur : que la guerre ne finît trop vite et que je n’eusse pas le temps d’y prendre part » (p. 88). Il reviendra page 204 sur cette expression en disant : « Un condamné à mort en sursis célèbre-t-il son anniversaire ? » Sa rencontre avec celui qu’il qualifie de « mon premier colonel » est lucide : « Si le colonel prenait son absinthe biquotidienne, si, coiffé d’un képi à manchon bleu, il évoquait les grandes manœuvres, c’est que la guerre n’était au fond pour lui qu’une continuation de la vie de garnison, à peine modifiée. Qu’il y eût cette fois de vraies balles dans les fusils et de vrais obus dans les canons, il n’en avait cure : car il ne mettait jamais les pieds en première ligne et ne dépassait guère vers l’avant son poste de commandement » (p. 13). Poursuivant ses tableaux, s’affranchissant parfois de la chronologie, en janvier 1916, assez familier avec son capitaine, qui le surnomme « Noisette », il relate comment il obtient sa première décoration : « Vous chercherez avec mon secrétaire dans le Bulletin des Armées un motif de citation à l’ordre du régiment ! C’est ainsi que je reçus la Croix de guerre et ma première étoile. Après avoir rêvé d’être décoré sur le front des troupes, quelle dérision ! J’eus du moins la pudeur, en rédigeant moi-même mon motif inspiré du Bulletin, d’éviter la grandiloquence ordinaire, les « N’a pas hésité… » ou les « N’a pas craint… » et de me référer simplement à mon baptême du feu où j’avais le sentiment d’avoir fait honnêtement mon métier » (p. 19). Baptême du feu qu’il avoue d’ailleurs avoir reçu tardivement, précisant : « Ce n’est qu’un mois et demi après mon arrivée au front, le 28 février, que je reçus en première ligne le baptême du feu ». Il n’est pas très ému de son premier mort (P. 34) mais dit plus loin (p. 36) sur son inhumation, cérémonialisée « Mais on n’enfouit pas ce corps comme celui d’un chien » : « Bien que la religion me fût devenue assez étrangère, je fus profondément remué par ce modeste effort de spiritualité au milieu des brutales réalités de la guerre ». En effet, cette mort le renvoie à la sienne : « Et j’étais si plein de vie qu’il m’était impossible de m’imaginer comme lui, couché sur un brancard, avec cet air distant qu’ont les morts. D’ailleurs n’était-il pas inscrit que j’en reviendrais ? ». (Il revient plus tard sur ce sentiment d’en sortir, alors qu’il subit un pilonnage à Verdun « Alors que la mort me frôlait à chaque minute, je sentais en moi la volonté, la certitude de vivre » (p. 117) (…) « Je vis donc emporter ce cadavre sans y voir pour moi aucun présage » mais il est bien plus ambigu quand il poursuit : « Ces images éveillaient alors en moi obscurément je ne savais quel plaisir : c’est beaucoup plus tard que je devais découvrir que ce plaisir était d’ordre sensuel et qu’il y a un lien mystérieux entre la mort et la volupté » (pp. 34-35). Il revient la page suivante à cette notion dans un tout autre domaine : « Nous couchions dans les caves, dont les murs étaient abondamment illustrés de pages découpées dans la Vie Parisienne, sarabande de petites femmes montrant leurs cuisses demi gainées de soie : nous n’avions pas attendu les Américains pour orner nos chambres de « pin-up »» (p. 36).

Sur la notion de héros, il en a une définition réaliste : « Le héros véritable à la guerre, ce n’est pas l’officier à qui il est facile d’oublier le danger qu’il a la volonté de faire son métier, ce n’est pas le technicien – mitrailleur, artilleur, signaleur – qui lui aussi peut ignorer les périls s’il se concentre sur le fonctionnement de sa technique ; le héros, c’est le simple soldat sans spécialité qui n’a qu’un fusil en main pour se distraire de l’idée de la mort ». (pp. 39 et 40).

Afin d’attester du surréalisme et du tragique de la guerre, René Arnaud multiplie les anecdotes telle celle de ces guetteurs tirant sur des oiseaux migrateurs pour s’amuser, entrainant un effet domino de fusillade, puis d’artillerie et causant finalement 7 morts dus à cette fausse alerte, ou ce lieutenant d’artillerie chauffé par l’alcool qui fait tirer au canon sans motif, entraînant lui aussi une riposte mortelle (p. 44).