Yves Le Maner vient de faire paraître le livre intitulé Le Feu de Barbusse et les récits de la guerre en Artois, Souchez 1915, dans les Mémoires de la Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, tome XLI, 2021, 176 pages très illustrées, ISBN 978-2-916601-60-1. Pour présenter ce livre sur le site du CRID 14-18, Yves m’a autorisé à reproduire le texte de mon avant-propos à son ouvrage :

En 1978, lorsque François Maspero a publié les Carnets de guerre de Louis Barthas tonnelier dans sa collection « Actes et mémoires du peuple », avec le concours de la section audoise de la Ligue de l’enseignement, cette association a reçu une lettre d’un lecteur enthousiaste, se terminant ainsi : « Dans ma première lettre, je taxais les Carnets de guerre de Louis Barthas d’émouvants, en fait il s’agit de tout autre chose : c’est d’une lecture qui vous prend aux tripes ! Aussi vous dire si je voudrais en connaître davantage sur ce que fut la vie de Louis Barthas dont les Carnets de guerre figurent à la place d’honneur dans ma bibliothèque. Vous avouerais-je ? Même avant Le Feu de Barbusse. »

Première constatation : ce lecteur motivé a préféré l’authenticité du témoignage direct à l’ambiguïté du Feu, livre que sa couverture présente à la fois comme « journal d’une escouade » et comme « roman ». Ce n’est pas que Barthas était dépourvu de talent littéraire naturel, reconnu par exemple par François Mitterrand1, mais le titulaire du certificat d’études primaires n’a pas cherché à rajouter des effets chargés d’appâter le public comme l’a fait l’écrivain professionnel.

Deuxième constatation : jusque là l’auteur numéro 1 de ce lecteur d’ouvrages sur 14-18 était Barbusse. Le prix Goncourt qu’il a obtenu en 1916, les nombreuses rééditions, le chiffre impressionnant du tirage confirment que Le Feu est un livre marquant, maintes fois étudié sous ses multiples facettes par les universitaires de diverses disciplines.

Dans le livre de Benjamin Gilles sur les lectures des poilus2, Le Feu est de très loin le plus souvent cité (21 fois contre 5 pour l’ensemble des livres de Genevoix et 2 pour Dorgelès). Dans l’ouvrage collectif 500 témoins de la Grande Guerre, on peut trouver des poilus qui n’ont pas aimé Le Feu. Mais, dans l’ensemble, le livre a reçu un accueil plutôt favorable des soldats. Le capitaine Paul Tuffrau écrivait : « Lu Le Feu de Barbusse. Un livre très fort, très juste, systématiquement tragique : je l’ai lu la gorge serrée, et tout le cafard de l’Artois m’est revenu3. » Dans la lettre à sa femme du 26 mai 1917, Jules Isaac notait : « Le Feu est décidément un livre admirable, je dirai un livre sacré, tant il est l’image fidèle de la réalité4. »

Camille Rouvière appartenait comme Barbusse au 231e RI. Dans son Journal de guerre, il évoque son illustre camarade5 : « Un bonhomme sec et sombre, vieux ou vieilli. » Puis il donne son opinion sur son œuvre qui est pour lui le livre des soldats : « Vive Le Feu qui incinère l’officiel mensonge ! » Aux officiers qui se plaignent que Barbusse les ignore, Rouvière répond : « À vous, messieurs les officiers, tous les académiciens, tous les évêques du bon Dieu, et tous les historiens. » Parmi ces derniers, beaucoup de contemporains de la guerre, comme Gabriel Hanotaux par exemple. Jean Norton Cru, sévère critique des erreurs contenues dans Le Feu et des effets rajoutés par l’auteur, a sans doute bien résumé la situation en rapportant les propos d’un capitaine : « Un jour au front en 1917 je discutais des mérites du Feu avec un capitaine, officier de carrière, un vrai poilu et, comme tel, peu liseur et fervent admirateur de Barbusse. Je lui citai plusieurs des absurdités présentées ici [dans Témoins]. « Sans doute, dit-il, c’est inexact, mais voilà assez longtemps qu’on bourre le crâne aux gens de l’arrière sur notre vie d’ici et Barbusse dit exactement le contraire de tous ces articles et récits qui nous donnent sur les nerfs ; ce n’est pas malheureux qu’on entende à la fin un autre son de cloche. » Je lui parlai d’autres livres de combattants déjà parus à cette époque, en choisissant les meilleurs, ceux de Genevoix, Lintier, Roujon, Vassal, Galtier-Boissière. Il n’en connaissait aucun6. »

Mais voici un cas étonnant cité dans le dictionnaire des témoins en ligne sur le site du CRID 14-18 (www.crid1418.org). Le poilu Marx Scherer a laissé à sa famille un livre relié portant sur la tranche un titre en lettres dorées : Le Feu, et deux noms d’auteurs : H. Barbusse et M. Scherer. Le cœur du volume est constitué par le fameux prix Goncourt dans son édition « J’ai lu » de 1958. Scherer a souligné des passages ; il a ajouté des annotations dans les marges ; il a enfin rédigé quelques pages manuscrites qui ont été insérées dans le livre et reliées avec lui. Il explique que son collègue Poupardin, comme lui acheteur pour les Nouvelles Galeries après la guerre, avait connu Barbusse (il est mentionné dans Le Feu), et il avait attiré son attention sur le livre. La division dans laquelle servait Scherer (du 41e RIC) se trouvait immédiatement à la gauche de celle de Barbusse en Artois en septembre 1915 et notre témoin avait repéré de nombreuses similitudes de situations à souligner mais aussi des divergences.

Parmi les notes de Scherer sur le livre de Barbusse, je n’en retiens que trois ici :

– Il décrit un officier faisant un discours violent, menaçant, insultant, devant un groupe assez nombreux pour que ne soit pas repéré celui qui lance : « Vivement qu’on monte aux tranchées pour qu’on lui apprenne à vivre. »

– Quand Barbusse parle de « la bonne blessure », Scherer ajoute : « Des camarades auraient volontiers donné un bras ou une jambe ; moi, j’ai toujours voulu tout ramener ou rien. »

– Au printemps, Barbusse écrit que « le haut de la tranchée s’est orné d’herbe vert tendre », et Scherer ajoute en marge « et parfois de coquelicots ».

Yves Le Maner a réalisé une œuvre exhaustive sur la troisième bataille de l’Artois en septembre 1915. D’abord il a analysé le texte de l’écrivain professionnel en soulignant ses erreurs, l’absence de dates, ses inventions littéraires.Les lettres adressées par Barbusse à sa femme durant cette même période sont un témoignage plus authentique, et Yves Le Maner en reproduit de larges extraits dans l’annexe n°1. Ces lettres, qui ont l’avantage d’être datées, décrivent la situation du soldat dans les tranchées et au cantonnement, et nous renseignent sur le grand nombre de colis reçus et la variété de leur contenu7. Elles constituent un éclairage précieux sur la construction du roman. Elles révèlent la découverte par l’intellectuel de l’argot populaire dont il va truffer son livre, au-delà du vraisemblable.

Yves Le Maner examine ensuite toutes les sources disponibles sur la bataille. Il confirme les falsifications « héroïques » contenues dans les historiques de régiments, les JMO (journaux de marches et d’opérations) paraissant plus fiables. Surtout, il a tenu à retrouver les nombreux témoignages de combattants, certains présentés dans Témoins de Jean Norton Cru, beaucoup d’autres découverts plus récemment et analysés dans le livre collectif 500 témoins de la Grande Guerre. Ces témoignages sont reproduits dans l’annexe n°2.

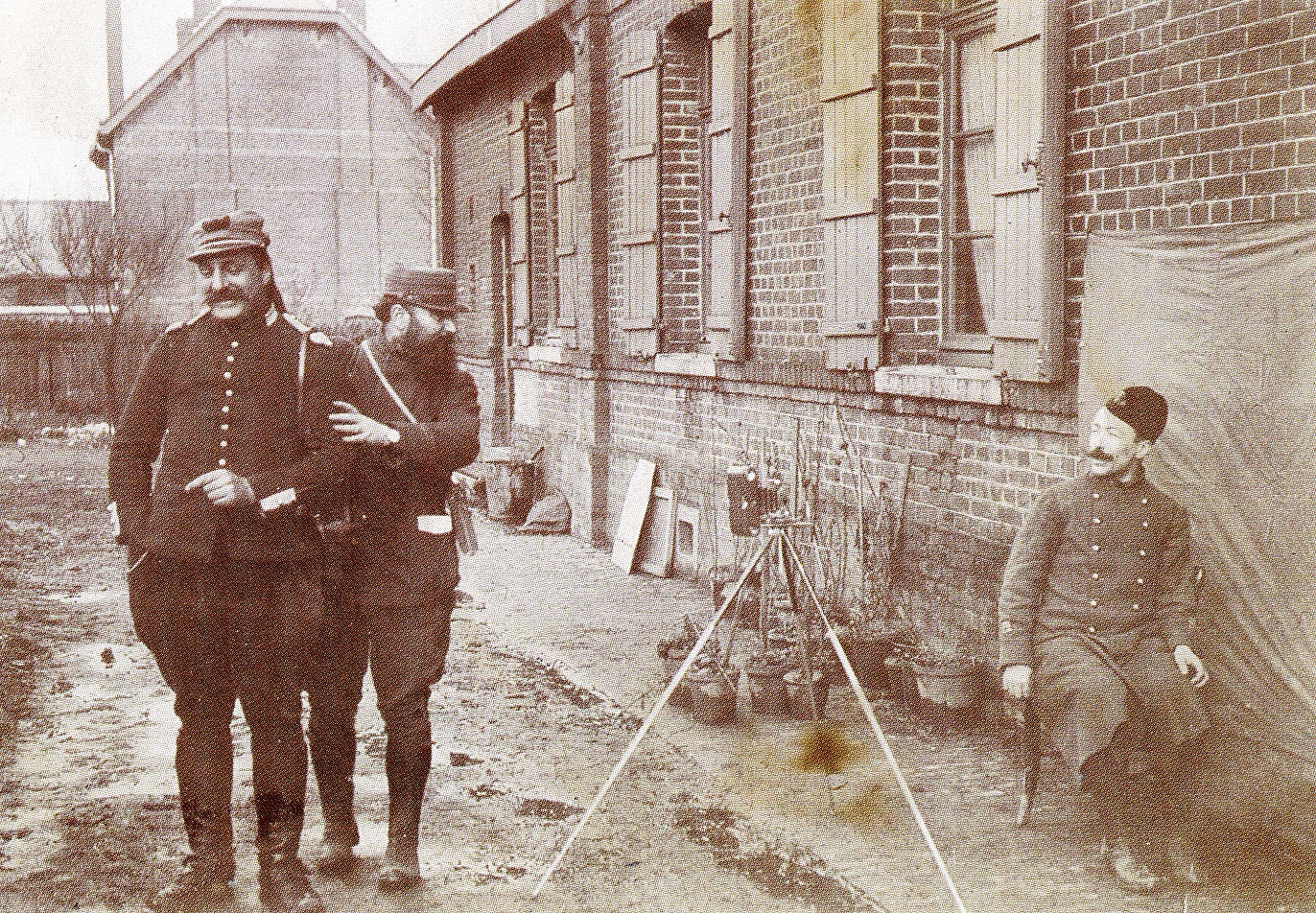

Pour rassembler les sources, il ne fallait pas oublier la photo. L’auteur de cette somme y a évidemment pensé, rappelant la difficulté de prendre des clichés de combat, juxtaposant les photos officielles de l’ECPAD et celles prises par les soldats, regrettant que Barbusse n’ait pas conservé les siennes.

On connaissait bien l’année de la Marne, celles de Verdun et du Chemin des Dames ; 1915 et l’Artois retrouvent ici, grâce à Yves Le Maner, toute leur place dans l’histoire de la Première Guerre mondiale.

Rémy Cazals, novembre 2021

1 Propos rapporté dans l’édition de poche des Carnets de guerre de Louis Barthas tonnelier 1914-1918, La Découverte, 2013.

2 Benjamin Gilles, Lectures de poilus 1914-1918, Livres et journaux dans les tranchées, Éditions Autrement, 2013.

3 Voir la notice Tuffrau dans 500 témoins de la Grande Guerre, sous la direction de Rémy Cazals, Éditions midi-pyrénéennes et Edhisto, 2013.

4 Jules Isaac, Un historien dans la Grande Guerre, Lettres et carnets 1914-1917, Armand Colin, 2004.

5 Camille Rouvière, Journal de guerre d’un combattant pacifiste, Atlantica, 2007.

6 Jean Norton Cru, Témoins, Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928, Les Étincelles, 1929.

7 Voir la liste datée et détaillée en annexe du livre de Thierry Hardier et Jean-François Jagielski, Oublier l’apocalypse ? Loisirs et distractions des combattants pendant la Grande Guerre, Imago, 2014.