Le témoin:

Alexandru Daia est né à Bucarest dans une famille de petits bourgeois. Il a fréquenté le prestigieux lycée de Gheorghe Lazare, devenant membre d’organisations scoutes du Royaume de Roumanie. Les scouts roumains étaient généralement recrutés parmi les lycéens, qui représentaient à l’époque la source des futurs cadres intermédiaires de l’État : enseignants, médecins, avocats, officiers, etc. Au moment où la Roumanie entre en guerre aux côtés de l’Entente, il doit se retirer en Moldavie avec l’armée et l’administration, et dans cette situation, il est témoin et indirectement participant à la guerre.

Après la fin de la Grande Guerre, il devient enseignant et est un membre actif du mouvement scout. Au fil du temps, il a publié plusieurs livres et articles, dont un journal de guerre. Avec la chute du communisme, il a été le militant le plus actif pour rétablir la recherche, réussissant à relancer ce mouvement en Roumanie.

Le témoignage :

Héros à 16 ans. Les notes d’un ancien scout. Journal de guerre 1916-1918, Bucarest, Maison d’édition Ion Creanga, 1981.

Ion Creanga est une maison d’édition d’État qui publiait exclusivement de la littérature pour enfants et jeunes et qui contribuait, au-delà de l’enrichissement de la culture générale, à l’éducation des enfants dans l’esprit nationaliste et communiste du régime totalitaire. Le travail d’Alexandru Daia parlait de courage, de patriotisme, de la Grande Union de 1918 et n’abordait naturellement pas les sujets politiques, ni l’apologie de la monarchie et des institutions de l’ancien monde capitaliste. Certes, sur la base des pratiques des maisons d’édition de l’époque du régime totalitaire communiste, le manuscrit a été modifié ou coupé par endroits par l’œil vigilant de la censure qui était le plus souvent directement liée à la police politique – Securitatea.

Le meilleur argument à cet égard est que le récit se termine par la description du défilé militaire du 1er décembre 1918, lorsque l’armée roumaine dirigée par le roi Ferdinand et la reine Mary défile victorieusement à travers Bucarest. La presse de l’époque, mais aussi les documents, ont évidemment enregistré que les souverains et l’armée ont été accueillis sous les acclamations de la foule, et comme c’était naturel au cœur de la fête était la famille royale. Or, dans les sept dernières pages dans lesquelles l’auteur décrit le défilé et l’atmosphère du 1er décembre 1918 à Bucarest, les souverains ne sont pas mentionnés, on ne parle que d’un héros collectif – l’armée, les soldats et la population en liesse…

Analyse de livre :

Le livre d’Alexandru Daia est une œuvre singulière dans le paysage de la mémorialisation de guerre dans l’espace de l’ancien royaume de Roumanie. C’est l’histoire de la guerre vue du point de vue d’un adolescent, mais aussi de sa participation aux opérations à proximité du front. Le gouvernement roumain a pris la décision de faire quitter aux jeunes dès l’âge de 15 ans le territoire du sud du pays, qui devait être occupé par les armées des puissances centrales. La raison d’être de cette décision était évidemment militaire, en cas de guerre durable, ils devaient être intégrés dans l’armée et envoyés au front lorsqu’ils seraient aptes à combattre.

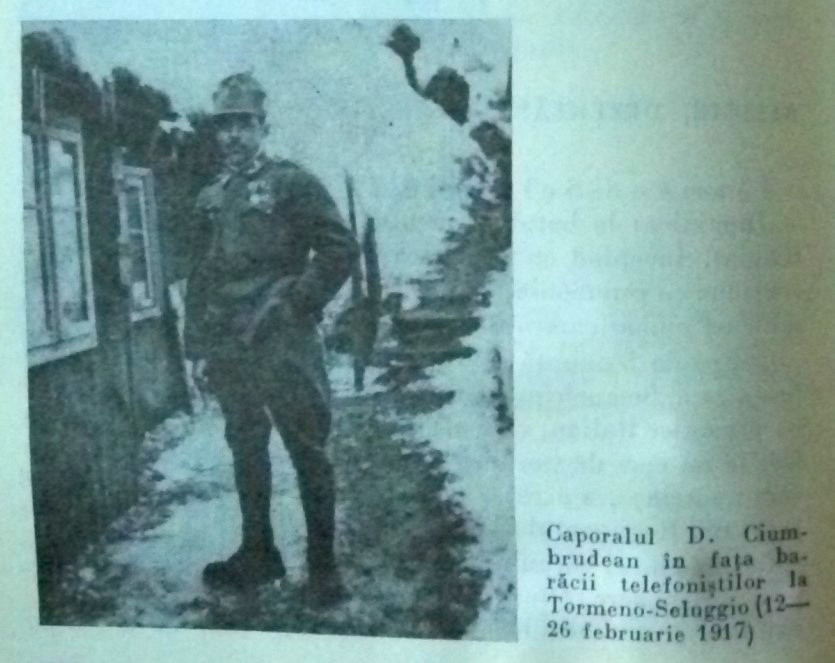

En conséquence, de tout le pays, des milliers de jeunes sont partis en retraite pour la Moldavie. Dans l’histoire de la guerre roumaine, il y a aussi un épisode unique dans lequel les scouts se sont engagés, y compris dans les combats. Le 27 octobre 1916, à Târgu Jiu, lorsque le 12e Régiment de chasseurs du Corps alpin bavarois attaqua de façon inattendue la ville, et la résistance armée des scouts et des habitants permit à l’armée roumaine d’arriver et de repousser l’attaque. Les scouts étaient des forces auxiliaires derrière le front, maintenant grâce à une activité inlassable des institutions et des entreprises fonctionnelles. Alexandru Daia raconte en 282 pages son point de vue sur la guerre, avec acribie dans son carnet de notes, qui a ensuite été à la base de l’écriture du journal.

Son histoire commence chronologiquement le 1er août 1916 et se termine par le 1er décembre 1918. En août 1916, la vie du lycéen est insouciante, il participe à diverses excursions et erre dans la ville. Il est jeune et a le monde à ses pieds. Puis, tout à coup, la guerre commence. Il capture l’atmosphère électrisante et l’enthousiasme des Bucarestiens lorsque l’armée roumaine entre en guerre, traverse les montagnes et commence sa marche triomphale apparente à travers la Transylvanie. Soudain, la situation change et l’armée roumaine doit commencer à se retirer en menant de violents combats à la frontière de Transylvanie. L’enthousiasme a péri, et l’inquiétude est omniprésente. En novembre 1916, l’auteur nous raconte le moment de son départ de Bucarest pour la Moldavie dans un groupe de 200 jeunes scouts organisé par les autorités. Fait intéressant, le 13 novembre, lorsque le groupe commence à se déplacer, les Bucarestiens qu’ils croisent ne semblent pas paniqués et inquiets que les autorités déplacent ces jeunes en Moldavie.

En fait, il nous révèle, en quelque sorte, un état d’esprit irréaliste et illusoire qui, induit par les autorités, régnait encore sur le pays, même si les résultats sur le front étaient inquiétants. Si les Bucarestiens avaient su que 23 jours plus tard, les troupes d’August von Mackensen entreraient dans la ville, leur calme et leur apathie les auraient sûrement quittés. À la gare du Nord, le groupe monte à bord d’un train et se rend à Perim, où il s’arrête aux champs de la Couronne; l’arrêt a l’apparence d’un voyage, comme l’adolescent perçoit cette expédition. De Perim à Ploieşti, leur route se déroule à pied, en conservant l’apparence d’une randonnée. Arrivés à la gare de Ploiesti, les scouts sont mis dans un train à destination de la Moldavie. Leur train s’arrête dans toutes les gares et laisse passer d’autres trains qui évacuent les biens de l’État. C’est pourquoi leur voyage, à destination finale de Vaslui, dure cinq jours.

La première nuit, ils la passent à dormir sur les bancs d’une école qui les abrite, et d’ici, ils se sont rendus au village de Solesti, où ils se sont installés. Peu à peu, ce sentiment de voyage, d’expédition disparaît, car les pénuries commencent. Depuis un certain temps, le seul plat est les haricots, et aussi quelques pommes de terre, et le désespoir et le pessimisme font leur place dans les pensées du jeune scout : « Nous commençons une nouvelle année (il note le 1er janvier). Le 13 novembre 1916, quand nous avons quitté Bucarest, on disait qu’au plus tard pour les vacances, nous serions de retour chez nous. Et voilà que nous sommes toujours dans les terres moldaves. Quelques réfugiés loin de la maison, loin de leurs proches qui sont sous le talon de l’ennemi ». Les nombreuses privations, la solitude et l’éloignement de la famille, l’épidémie de typhus et la mort de camarades de classe représentent de véritables moments où l’adolescent mûrit avant l’heure.

Parti à Iasi, où il rencontre des amis et des parents, Alexandru Daia est témoin de la plus grande catastrophe de l’histoire des chemins de fer roumains – le déraillement d’un train surchargé de personnes à Ciurea, qui a fait 650 morts. Sous l’impression de nouvelles et d’images là-bas, l’auteur enregistre dans son journal le chiffre irréaliste de 2500 morts, laissant néanmoins l’un des rares témoignages sur l’accident. En janvier 1917, Alexandru Daia est affecté à l’hôpital mobile de l’armée II en tant que scout-hygiéniste, et dans les mois qui suivent, il assiste fièrement à la renaissance de l’armée : « Dans le champ voisin, les officiers apprennent le maniement de nouvelles armes, que nous recevons, après tant de temps, des usines et des usines françaises… Maintenant, les soldats ne peuvent plus se plaindre qu’ils manquent d’outils… Équipés à nouveau, équipés d’armes modernes, chargés de munitions abondantes, ils sont impatients de faire face à l’ennemi ». Alexandru Daia est témoin, à l’été 1917, des batailles de Mărasesti et d’Oituz, qui pour l’espace roumain sont de véritables légendes de la guerre. Il est témoin de ces combats parce qu’il opère maintenant à un point de triage sanitaire à Bacau, à proximité du front. À Bacau, l’éclaireur passe encore une grande partie de l’année 1918, même après que les hostilités cessent par la signature de la paix du Buftea-Bucarest, servant toujours dans un hôpital de la région. Sa mission se termine fin juillet à son retour à Bucarest. Le livre d’Alexandru Daia se termine par le récit du 1er décembre 1918 à Bucarest, avec le moment du défilé de la victoire. Son journal, écrit dans un style simple reste toujours l’un des témoignages de la Grande Guerre. On en tire des extraits sur l’histoire et le sacrifice des scouts roumains de l’époque.

Dorin Stanescu, juin 2021